—"Te contestaré con una observación. Es difícil

admitir que un hombre que va descalzo en invierno y verano, a su edad,

que lleva siempre bajo sus ropas una cadena que pesa más de sesenta

libras, que ha rehusado siempre cuando se le ofrecía una vida tranquila

donde todo lo tuviera costeado; es difícil admitir que este hombre haya

hecho todo esto únicamente por pereza".

¡Ah! ¿Con que Gricha lleva debajo de las ropas una

cadena de sesenta libras? Esta noticia excita la curiosidad de los

niños. Es necesario averiguar si aquel hombre extraño, cuya procedencia

es tan desconocida como sus padres y como el género de vida que lleva

—una vida errante y misteriosa, recorrida entre sollozos y palabras

incoherentes—, es preciso cerciorarse si aquel hombre es un farsante,

según la opinión del papá, o un santo, según la de la buena madre. Hay

que ver esa cadena —se dijeron los niños; y, silenciosamente, desde un

escondrijo se pusieron a espiar a Gricha.

"Andaba sin ruido, llevando en una mano su cayado y

en la otra una candela en un candelera de cobre. Conteníamos el aliento.

—"¡Señor Jesucristo! ¡Virgen Santísima! ¡En el nombre

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo!...

"Se interrumpió para respirar y comenzó de nuevo con

las varias entonaciones y las abreviaciones usadas únicamente por las

personas que repiten a menudo estas palabras. Sin dejar de rezar, dejó

el cayado en un rincón, examinó la cama y comenzó a desnudarse. Soltóse

el viejo cinturón negro, se quitó lentamente la blusa de nankín, la

dobló cuidadosamente, y la puso en el respaldo de una silla. Su rostro

había perdido la expresión inquieta e idiota que le era

habitual. Al contrario, estaba sereno, pensativo y hasta majestuoso. Sus

movimientos eran lentos y reflexivos.

"Cuando estuvo desnudo, se sentó dulcemente en la

cama, que cubrió de señales de la cruz, y arregló sus cadenas bajo la

camisa, no sin esfuerzo; se vio el esfuerzo en la contracción de sus

rasgos. Contempló un instante con aire preocupado los agujeros de la

camisa; se levantó, comenzando otra vez a rezar; cogió la candela, que

levantó a la altura de las imágenes; se persignó y volcó el candelero.

La candela crepitó y se apagó".

Entonces el cuadro se hace más emocionante. Apagado

el velón, sólo la luz de la luna, esa luz tibia y macilenta que viste

los objetos con claridades de sudario, ilumina la cueva en que se debate

el mísero Gricha. Los niños continúan observándole.

"Recitó al principio, muy bajo, oraciones conocidas,

dándose golpes en el pecho al decir ciertas palabras; luego volvió a

comenzar las mismas oraciones, más alto y animándose; por fin, se puso a

improvisar. Trataba de expresarse en eslavo, y se comprendía que esto le

costaba trabajo. Aquello era incoherente, pero conmovedor. Rogó por

todos sus bienhechores (llamaba así a las gentes que lo recibían en su

casa), entre otros, por mamá y por nosotros; rogó por sí mismo y pidió a

Dios que le perdonara sus grandes pecados; se puso a repetir: «¡Dios

mío, perdona a mis enemigos!». Se levantó gimiendo, se tendió a lo largo

en tierra, repitiendo siempre las mismas palabras, y se volvió a

levantar, a pesar del peso de las cadenas, que hacían un ruido seco y

metálico al tocar en el suelo".

"Muchas cosas han pasado después —exclama Tolstoi al terminar este episodio de su vida, que

narra en el libro Mi infancia—; muchos recuerdos han perdido para

mí su importancia y se han convertido en visiones confusas. Gricha, el

viajero, ha terminado hace mucho tiempo su último viaje; pero jamás se

borrará la impresión que produjo en mí; jamás olvidaré los sentimientos

que despertó en mi alma. ¡Oh, Gricha! ¡Oh, gran cristiano! Tu fe era tan

ardiente, que sentías la proximidad de Dios; tu amor era tan grande, que

las palabras brotaban espontáneamente de tus labios; no pedías a la

razón que las examinara ... ¡Y con qué magnificencia loabas la grandeza

del Omnipotente cuando, no encontrando palabras suficientes, te

arrojabas a tierra llorando!

Esa es el alma de Tolstoi.

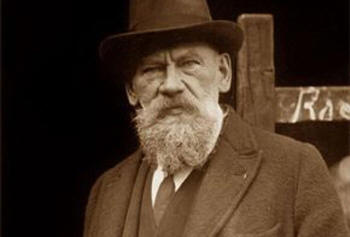

El sentimiento religioso ha hecho nido en el corazón

del grandioso eslavo, y las ideas más puras del misticismo han batido

sus alas sobre su pálida frente de visionario. Los embates de la vida,

las rudas vicisitudes de su edad juvenil, las impresiones todas del

mundo exterior, no han hecho otra cosa que robustecer en su espíritu la

idea religiosa. Tolstoi es el alma del neo-misticismo.

En Rusia todos son creyentes —casi estoy por decir

que lo son hasta los lectores de Schopenhauer, Moleschott y Büchner—. El

"Padre Nuestro" es el primer canto que arrulla el sueño de los niños; la

Biblia es el supremo código de las almas. La señal de la cruz hace

amigos a los hombres, estrecha los vínculos de la familia y trae la

felicidad al hogar más frío y más pobre del labriego. La religión, pues,

flota allí en el aire y es respirada por todos los seres.

Tolstoi es la quinta esencia del alma rusa contemporánea.

En él se han explayado todos esos encontrados sentimientos que viven

embrionarios en el espíritu del pueblo. Es el Profeta bíblico; el

suspirado Mesías. De pequeño, los principios de la religión consolaron

sus penas más íntimas y le abrieron todo un horizonte de luces

brillantinas. Era de genio violento y caprichoso —como dice Hugo Delff,

me parece, que lo tenía el rabí Jesús de Nazareth—; pero la fe mitigaba

sus arranques, y si acaso en un transporte de furor caía su mano sobre

su profesor Saint-Jérome, muy luego el dolor le llenaba de lágrimas sus

ojos. Era entonces un fantasista que revelaba al futuro visionario:

recordad aquellas admirables páginas sobre su Adolescencia,

cuando nos describe el cambio de sus ideas. Todo esto le predisponía mal

para la vida de sociedad y para los placeres que ella entraña. Es así

que su estada en la Universidad de Kasan, donde siguió, sin concluirla,

la carrera del derecho, fue breve, como fue breve su carrera militar y

su vida de aristócrata. En el Cáucaso, donde sirvió en la misma brigada

de artillería en que servía su hermano; en la guerra de Crimea,

defendiendo a Sebastopol; en su vida en las ciudades de San Petersburgo

y Moscu; en sus viajes por Alemania e Italia; durante su matrimonio con

Sofía Bechr, Tolstoi se nos muestra como un espíritu liberal, alegre,

sediento de novedades y placeres, atiborrado de doctrinas pesimistas.

"Durante treinta y cinco años de mi vida —dice él mismo en su libro

Mi religión— he sido nihilista en la rigurosa acepción de la

palabra, es decir, no mero socialista revolucionario, sino hombre que no

cree en cosa alguna". Pero, apresurémonos a decirlo, en el fondo de esas

dudas y vacilaciones, en medio a todos esos arranques materialistas, aun

en el seno de las diversiones que se procura, el autor de Ana

Karenine conserva, sin sospecharlo él mismo, su espíritu religioso.

Y, en efecto, ¿por qué su espíritu busca la esencia de las cosas y

revuelve filosofías y tratados?, ¿por qué su alma se muestra tan

anhelosa de verdades?, ¿por qué juzga vanas apariencias todas las

manifestaciones del mundo que lo rodea, y, creyendo que no hay más realidad que la de su existencia, se lanza de lleno al nihilismo?,

¿por qué acepta el pesimismo alemán y el materialismo de Grecia,

formando con ambas doctrinas todo su credo de visionario?, ¿por qué

durante veinticinco años se ha separado del Dios de sus mayores? —

Porque su corazón inquieto y su espíritu investigador y sus facultades

imaginativas querían encontrar inmediatamente a Dios; porque

veían la miseria y desventura del pueblo ruso; porque no encontraban un

remedio poderoso para calmar la fiebre de sus ardores juveniles. Y

precisamente en esto encontramos, latente siempre, el sentimiento

religioso de Tolstoí. Él mismo no lo ha comprendido en su libro Mi

religión. Vuelto a la fe, con todo el ardor de un alma mística, con

toda la fiebre de un poeta alucinado, con todos los estremecimientos de

un espíritu arrepentido de sus faltas y temeroso de Dios, no ve en los

actos de su vida pasada más que el Pecado. Allí donde podría descubrir

una manifestación de su religiosidad, júzgala un crimen si considera que

ella le llevó a la discusión científica, en vez de llevarle a la ciega

aceptación que ordena la fe. El buen creyente, según lo juzga ahora el

escritor ruso, es el que no vive más que para su Dios; y en tanto él

pretendió averiguar la esencia de Dios! ¡Pecado! ¡Pecado! El sentimiento

religioso que se anidó en su alma desde la infancia, debilitado un tiempo por

los ardores y fantaseos de su juventud, renace súbitamente en llamaradas

que queman todo su ser. ¡Sí! Ahora Tolstoi revive a la vida espiritual,

y con mayores ardores; y su misticismo febriciente y loco no es el

misticismo del alma latina, ese misticismo de Santa Teresa de Jesús, por

ejemplo, todo imaginación y todo sentimiento, sino un misticismo ema-

natista que tiene mucho del panteísmo de Goethe y no poco de la

contemplación extática de los fakires indostánicos.

Habiendo palpado de cerca

los vicios y lacerías sociales, el autor de ¿Qué hacer? trata

ahora de remediarlos utilizando los principios de la religión. Por eso

predica contra el orden social establecido, ataca la misma institución

del matrimonio, reclama, como lo hace en su último libro La salvación

está en vosotros, el desarme general, enaltece la vuelta del hombre

a la vida primitiva, canta al trabajo, y él mismo, confundiéndose con

sus siervos, que ya han dejado de serlo para convertirse en sus amigos y

en sus hermanos, duerme sobre la paja, se alimenta de vegetales

solamente, no lee jamás, empuña el arado, lleva el agua para el riego,

siega los pastos y remueve el estiércol. Y como si no fuera esto

suficiente, como si no patentizara bien su fe predicando, como predica,

contra todas las iglesias establecidas, y abandonando el arte que hizo

glorioso su nombre —gloria que detesta y de la cual reniega— para

escribir apólogos y oraciones sencillísimas destinadas a los campesinos,

déjase llevar aún más de sus sentimientos humanitarios y funda su

escuela de Yasnaia Poliana en sus propias posesiones. Su vida de artista

febril —esa vida genial que nos dio

La Sonata de Kreutzer, La Guerra y La Paz y Ana Karenine, eternos

monumentos del arte contemporáneo— ha sido sustituida por esta otra de

extática contemplación mística.

¡Maldito cien veces aquel

mujik Sutayef que vino, con sus predicaciones imbéciles a robarnos uno

de los primeros y más grandes novelistas modernos!

La influencia de Tolstoi

en el arte contemporáneo, desde que Melchior de Voguë lo reveló al

público parisiense, es indiscutible. Hablemos, pues, del

tolstoismo.

¿Qué es el tolstoismo? Ante

todo, una doctrina moral y social. El más desenfadado desprecio por la

ciencia, por las nociones de ética que aprendemos desde pequeños, y por

los usos, costumbres y leyes preestablecidos, es el carácter distintivo

de esa doctrina. Recordad el asunto de la novela Marido y mujer. Un

hombre, Serguei Mikhailovich, que ya ha pasado de su primera juventud,

noble, recto, severo, de ideas justísimas sobre todas las cosas, contrae

matrimonio, después de muchas vacilaciones, con María Alexandrovna, la

hija de un antiguo amigo. Es ésta una joven de quince a dieciocho años,

que no conoce el mundo, que vive con los placeres sencillos del hogar y

que se enamora de Serguei insensiblemente, al observar en él su claro

criterio, su seriedad y su benevolencia. La primera época del

matrimonio, vivida al lado de la severa anciana Tatiana Semionovna,

madre de Serguei, es feliz y dichosa. Pero a poco, María empieza a

aburrirse de aquella soledad en que vive; fastidian la austeridad de la

casa, la nobleza altiva de Tatiana, la rigidez de los viejos criados y

el silencio religioso que pesa sobre aquella morada antigua; y más que

todo esto, enójala el que su marido la trate como a una niña y no la

entere de sus negocios serios. Empieza a establecerse cierta tirantez

entre los esposos; pero el mal se conjura con la partida de la pareja

para la capital. Aquí es donde empieza el daño y la infelicidad de

marido y mujer. Dijérase que al abandonar sus posesiones rústicas y sus

costumbres sencillas por la vida agitada y febril de la ciudad, toda la

dicha de aquellos dos seres se evaporara al punto. — Serguei, el

marido, odia la sociedad, se aburre en ella y la teme; María, la mujer,

no sueña más que con la vida de los salones. El conflicto se establece

entonces, y María concluye por ir a un baile. ¿Hay en esto debilidad por

parte del esposo? Sí, la hay, para el que sabe leer entre líneas; pero

la verdad es que, según el texto, el esposo le permite a su mujer ir al

baile para que se cure de su mal. La curación no es brusca, y María

Alexandrovna sigue yendo a recibos y saraos para curarse, según Serguei

—para divertirse, según ella—. Porque esto es lo grave: la mujer no sabe

cuál es el fin de la condescendencia del esposo y sólo se preocupa de

vivir aquella vida que desconocía y que a ella se le antoja encantadora.

Es cortejada, admirada; las mujeres la envidian; todos la asedian, la

solicitan: su amor propio está satisfecho. Un día, sin embargo, Serguei

quiere partir para Nikolskoe. . . Precisamente, una amiga ha invitado a

María para un baile, donde le será presentado un príncipe. ¡Es un crimen

partir así! Pero las maletas están hechas; se ha avisado a Tatiana del

viaje... ¿qué hacer? Serguei ve que su mujer se muere de ganas de ir a

ese baile, por conocer a ese príncipe, y al fin toda la hiel refluye a

su pecho.

—"Pero ¿qué es lo que te

disgusta? —le pregunta entonces su mujer.

—"Me disgusta ver que al

príncipe le parezcas bonita, y que por esa razón te apresures a

presentarte a él, olvidándote de tu marido y de tu dignidad de mujer; y

que no quieras comprender todo lo que debe sentir tu marido cuando te

olvidas de ti misma y pierdes la conciencia de tu dignidad! Lejos de

eso, tú eres la que viene a decir a tu marido que estás pronta a hacerle

sacrificios, es decir: "es una gran felicidad para mí, poder presentarme

a Su Alteza, pero ¡te sacrifico esa felicidad!".

La mujer se siente

exasperada con estas reflexiones, se siente herida en su amor propio y

resuelve vengarse de Serguei:

—"Hace mucho que me

esperaba esto —le dice—; habla, habla...

—"No sé qué te esperabas

—replica él—; pero yo podía esperármelo todo al ver hundirte cada día

más en ese fango de la ociosidad, de lujo y de placeres mundanos, y no

me he engañado... Heme aquí llegado hoy al extremo de sentir vergüenza y

de sufrir como nunca hasta ahora... Sí, he sufrido, ¡y de qué manera!,

cuando tu amiga me escarbaba el corazón con sus manos inmundas,

hablándome de celos... ¡Celoso yo! ¿y de quién? De un hombre que ni tú

ni yo conocemos... Y tú —se diría que lo haces adrede— tú no me

comprendes, ¿y vienes a hablarme de sacrificios?... ¡Vergüenza me ha

dado por ti, vergüenza de tu humillación... víctima!

—"¡No! —grita la mujer—. No

te haré sacrificios. ¡Iré el sábado a la reunión de la condesa, y me

guardaré bien de faltar!

—"¡Pues que Dios te haga

feliz! pero todo ha acabado entre nosotros".

No acaba, no. María va al

baile, previa reconciliación de los esposos —pues aún se quieren—; pero

la felicidad conyugal ya ha sido tronchada por esta escena dolorosa. De

entonces en adelante no vemos en ese matrimonio más que hastío y

separación. La mujer está en Badén, donde la corteja un marqués

italiano; el esposo anda por Heidelberg con sus asuntos; y cuando se

reúnen y vuelven a Nikolskoe, la felicidad ha muerto y es en vano que

María Alexandrovna, llena de remordimientos, trate de resucitarla y

reproche a su marido que no la haya detenido en la pendiente, siendo él

el más fuerte.

—"Vuelvan las cosas a ser

lo que antes!... Todo puede revivir, ¿verdad?" —dice ella, suspirando

por el bien perdido.

Pero Serguei se siente

viejo, se siente cansado. No, no pueden volver aquellas horas de ventura

de la luna de miel. Ahora, su deber, y el de ella, es allanar el camino

de la vida a su hijo. ..

Como se ve, aún queda en

esta novela, al través de tantas miserias y tristezas, un breve

resplandor de esperanza. Se sufre, se sufre mucho viviendo, pero aún se

espera algo. . . Y ese algo es el que no aparece en

La Sonata

de Kreutzer.

¡Oh! ¡qué tristeza inmensa,

qué dolor infinito, qué espantosa desventura la que fluctúa sobre las

páginas de ese libro grandioso! ¡Cuán horrorizados de la vida quedamos

después de su lectura! No hay allí un rayo de luz ni un lampo de

esperanza. Todo es tétrico, sombrío, abominable, y

al final, en aquellas últimas páginas de dolor y de fiebre, la nota más

negra y pesimista no ha sonado todavía... Esa queda para cuando el

lector ha cerrado el libro y reflexiona en la lección que nos ha dado el

maestro. . .

Todos conocéis el asunto de

La Sonata de Kreutzer: es la historia de un marido celoso que da

muerte a su mujer. No puede ser más sencillo y vulgar el tema; pero,

¡qué mundo de ideas, qué semillero de teorías extrañas no asaltan

nuestro cerebro! Allí es donde encontraremos una de las doctrinas

morales y sociales más atrevidas del tolstoismo. Oíd lo que dice el

eximio escritor ruso por boca de su protagonista Posdnicheff: "Hay que

comprender la verdadera importancia de las palabras del Evangelio de San

Mateo, en el versículo 28 del capítulo V: "Que todo hombre que mira a la

mujer con voluptuosidad comete adulterio"; y esas palabras se refieren a

la mujer, a la hermana, y no sólo a la mujer ajena,

SINO ANTE

TODO A LA PROPIA".

¿Qué alcance tiene esta

idea atrevida? Tan grande es, que debemos subdividirla en fracciones: en

primer lugar, todo hombre que ha buscado una vez el placer sensual, ya

no puede tener en adelante relaciones puras con ninguna mujer; en

segundo lugar, el matrimonio es la base de los infortunios de los

hombres y mujeres, y la aproximación sexual es un crimen; en tercer

lugar, debe llegarse al suicidio universal no engendrando más hijos, y,

por último, el amor sólo debe ser intelectual.

Hay que ver con qué firmeza

y decisión el novelista ruso vilipendia y escarnece a la ciencia que

declara necesaria esa función orgánica de la perpetuación de la especie!

¡La ciencia envía los jóvenes a los lupanares! —grita

Tolstoi por boca de su héroe—. ¡La ciencia los incita a ese acto infame

y degradante curándolos de sus enfermedades! ¡Y el Estado —agrega

emprendiéndola así con las leyes sociales— también ayuda y protege el

crimen reglamentando la prostitución y no persiguiendo las casas de

lenocinio! ¡Y hasta las madres ejercen de Celestinas buscando un

hombre para sus hijas!

Tolstoi no encuentra que

las mujeres de sociedad vivan por otro interés que las prostitutas.

Oídle: "Si los seres difieren entre sí según el objeto de su vida, según

su vida interior, eso deberá reflejarse también en su

exterior, y su exterior será enteramente diferente. Pues bien:

compare usted a las miserables, a las menospreciadas, con las mujeres de

la más alta sociedad: el mismo vestir, las mismas maneras, los mismos

perfumes, la misma desnudez de brazos, de hombros y de pecho, el mismo

polisón, la misma pasión por las piedras preciosas, por los objetos

brillantes y muy caros, las mismas diversiones, bailes, músicas y

cantos. Las primeras atraen por todos los medios; las segundas también.

¡Ninguna diferencia, ninguna!". Es decir, que ese sentimiento de

coquetería en la mujer es una degradación. Ellas saben que con esos

jerseys que les hacen más provocativo el seno, atraen a los hombres

y los enardecen, y no vacilan en usarlos. La mujer no es casta, no tiene

moral, no sabe de ideas puras y elevadas... ¡Lástima grande que el

novelista ruso haya olvidado un hecho insignificante, pequeñísimo, que

explica todo esto y echa por tierra toda esa teoría! ¿Qué? ¿ignora las

leyes de la naturaleza? ¿Por qué ese Dios, en que cree el ruso insigne,

ha creado dos sexos en vez de uno?

Respecto a la emancipación

de la mujer, pretende Tolstoi que no ha de buscarse en las cátedras ni

en las cámaras de diputados, sino en la alcoba. "Hay que combatir la

prostitución —dice—, no en las casas de lenocinio, sino en el seno de la

familia. Se emancipan las mujeres en las cátedras y en las cámaras; pero

siguen reducidas a instrumentos de placer. Enseñadlas a mirarse como

tales, según hacemos nosotros, y seguirán siendo siempre seres

inferiores. Y entonces, una de dos: o con ayuda de un médico canalla

tratarán de prevenir la concepción del hijo, y serán unas completas

prostitutas, rebajadas, no ai nivel de un animal, sino al de un objeto;

o serán lo que son en la mayoría de los casos: unas enfermas, unas

míseras histéricas, sin esperanza de progreso espiritual".

El matrimonio es, pues, un

atentado a los derechos de la mujer y el más horroroso crimen moral. Las

relaciones sexuales son una inmundicia que ahoga el amor puro, el

afecto, la consideración mutua de los esposos, su felicidad y su honor.

¡No le arguyan a Posdnicheff (léase Tolstoi) que esas relaciones son

naturales!

—"¡Dice usted natural!

Natural es comer: he ahí una función provechosa, agradable, y que a

nadie da vergüenza cumplir desde su nacimiento. ¡Pero eso! ¡Si

eso avergüenza, repugna y daña! No: ¡qué ha de ser natural!...

—"¿Pero, cómo se propagaría

el género humano?

—"¿Y qué falta hace que se

propague?".

Aquí estamos en pleno

nihilismo, predicando el Nirvana. No lo haría mejor el filósofo

Hartmann, ni lo hizo cuando escribió el capítulo de su ensayo de

suicidio cósmico; como no lo haría, como no lo

hizo

en su ascetismo el mismo Schopenhauer suprimiendo el comercio sexual.

Estas

relaciones, por otra parte, son las que engendran los celos —continúa Tolstoi; y, por vía de ejemplo, nos enseña su obra,

La Sonata de

Kreutzer. En esto tal vez no ande descaminado el eminente escritor.

Paul Bourget, en uno de los más bellos capítulos de su libro Physiologie de l'amour moderne, trae esta máxima: "No son las

traiciones de las mujeres las que nos enseñan a desconfiar de ellas: son

las nuestras"; y, en efecto, todo hombre que ha poseído una mujer, y la

ha poseído queriéndola y deseándola, sufre horrorosamente con la sola

idea de que otro hombre pueda disfrutar de aquellos encantos que fueron

suyos. La imagen representativa de la posesión de una mujer querida por

otro que uno mismo, despierta correlativamente nuestros celos; y más aún

si esa mujer ya no nos pertenece. También Goethe, en el Segundo

Fausto, ya dijo algo de esto: "Así como el sonido que arroja la

trompeta hiere y desgarra el oído y las entrañas, así los celos penetran

en el corazón del hombre, que nunca olvida lo que poseyó una vez, lo que

ha perdido y que ya no posee".

Nuestros actos de lascivia y nuestras traiciones son las que engendran

los celos, y si éstos nos hacen desconfiar de la mujer, aquéllos,

haciéndonos ver todo el horror de la escena, nos muerden el corazón

despiadadamente. Si Posdnicheff no hubiera conocido mujer alguna antes

que su mujer; si no supiera de traiciones amorosas, y si no hubiera

mantenido relaciones sexuales con ella, ¿hubiera sentido celos de

Trujachevski y hubiera apuñaleado a la madre de sus

hijos? Es seguro que no; y a sentir celos, ellos no serían más que

intelectuales, no de los sentidos.

Hemos

visto el tolstoísmo por una sola de sus fases, por la más patente y

clara. No nos detendremos más tiempo en ella: Félix Schroeder ha agotado

el tema. Queda otra de más alta filosofía, y ella nos reclama ahora.

En su

hermosa novela Ana Karenine, Tolstoi había dicho: "No puedo

vivir sin saber lo que soy y para qué existo, y puesto que no puedo

llegar a este conocimiento, la vida es imposible". Pero al propio

tiempo, en esa misma obra y en La Guerra y la Paz, resalta un

hecho elocuentísimo que consigna el escritor ruso: la resignación de las

clases populares, cuya miseria es tan dura y grande, resignación que, en

los campesinos y labriegos, se traduce por un amor a la tierra y una

esperanza en Dios marcadísima y firme. Es indiscutible: leed las dos

obras citadas y sentiréis que bajo aquella corteza de roble,

admirablemente esculpida, corre una savia sutil que tiene ricos glóbulos

de oxígeno y venenosas sustancias minerales. Es el nihilismo, el

terrible nihilismo ruso, la euforbia de la revolución social, el tétrico

pesimismo, la desesperación de alcanzar la felicidad y el bienestar; y

es, igualmente, la vuelta a Dios, la humildad, la resignación, el elixir

del cristianismo, la esperanza en aquel que murió sobre la cumbre del

Calvario extendiendo sus brazos redentores para estrechar sobre su pecho

santo a los pobres, a los buenos, a los oprimidos y a los tristes.

Tolstoí no hace otra cosa que retratarse a sí mismo al perfilar las

figuras de Besukof y de Levine —y aun al pintarnos al príncipe Andrés o

a Wronski—. Pedro

Besukof es ese espíritu

eslavo lleno de dudas y vacilaciones, corroído por el veneno del

nihilismo, revolucionario, inquieto, soñador —mezcla híbrida de

fantasista refinado y de escéptico budhista— que busca la tranquilidad

del corazón, la paz de su conciencia, la certeza de su pensamiento y la

regeneración de sus hermanos inútilmente, hasta que un infeliz soldado,

a quien fusilan después los franceses, le da todo ello enseñándole la

vía del cielo y la indiferencia mística. Y en cuanto a Constantino

Dmitrievich Levine, le vemos asfixiándose en la ciudad, desesperando

también de alcanzar la dicha, haciéndose cada vez más nihilista, hasta

el momento en que un labriego infeliz que revuelve montones de heno, le

ofrece el secreto del reposo y de la voluptuosidad vegetativa. — Pues

bien: Tolstoi, como Pedro Besukof y como Levine, fue convertido

nuevamente a la fe perdida, según dije antes, por el sectario Sutayef,

uno de los miserables mujiks que andan vagando por los campos con

los versículos del Evangelio en los labios. Para este Sutayef, el

verdadero cristianismo, la suprema verdad, la ley fundamental, residen

en el amor humanitario; y bajo el lema de esta inspiración el autor de

La Muerte entra en una nueva vida espiritual y emprende un análisis

teológico de los Evangelios. El Sermón de la montaña viene

súbitamente a derramar viva claridad en su espíritu acongojado, y dos

versículos solos le dan toda la clave del enigma que martirizaba su

conciencia. "Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente

por diente". "Mas yo os digo: que no resistáis al mal; antes a

cualquiera que te hiriere en tu mejilla derecha, vuélvele también la

otra". Este es el verdadero sentido de la vida; no resistir al mal pagando con

mal el daño que se nos hace; soportar al malvado, cualquiera que sea la

violencia que emplee, y devolverle bien por mal y el amor en la más

amplia acepción de la palabra. Y bajo el imperio de esta nueva doctrina

del amor, exclama, rendido, el visionario ruso: "Yo no comprendía esta

vida; me parecía horrible, y de pronto oí las palabras de Jesús y las

entendí; la vida y la muerte cesaron de parecerme un mal; en vez de la

desesperación, gusté un goce y una felicidad que la muerte misma no

podían destruir". Todo el cristianismo está aquí, según Tolstoi, y de

ese principio único del amor universal fluyen consecuencias hermosas e

invariables: la independencia del individuo traerá la independencia de

la colectividad, y entonces veremos caer todos esos mitos absurdos que

se llaman autoridad, riqueza, arte, guerra, ejércitos, prisiones y

tribunales. Las naciones suprimirán las fronteras para estrecharse en un

abrazo fraternal; la comunidad y la igualdad dejarán de ser

incomprensibles palabras para trocarse en hermosas realidades; el amor

no será mero egoísmo al unir los hombres entre sí, ni vergonzosa

prostitución al acercar los dos sexos, sino la confraternidad de todas

las inteligencias; la paz bajará a todos los espíritus, dando alegría a

todos los hogares, y por consiguiente ya no existirá el mal en la

tierra, y se cerrarán las cárceles y tribunales, y se reducirán a

leyendas antiguas de los tiempos bárbaros, la pena de muerte y las

guerras internacionales y civiles.

Lo cierto es que en todas

estas ideas se nota una inconsecuencia marcadísima. En teoría, ya se ha

visto que Tolstoi condena la revolución, y, sin embargo, en la práctica,

la proclama con sus reformas socialistas. El cristianismo

destruye al Estado, dice él; y agrega: "Es así como fue comprendido

desde un principio, y por eso se crucificó a Cristo. Así fue comprendido

en todos los tiempos por los hombres a quienes no ata la necesidad de

justificar el Estado cristiano. Sólo en el momento en que los jefes de

Estado aceptaron el cristianismo nominal exterior, se inventaron las

sutiles teorías según las cuales se puede conciliar el cristianismo con

el Estado. Pero, para todo hombre sincero de nuestra época, es evidente

que el cristianismo, doctrina de la resignación, del perdón y del amor,

no puede conciliarse con el Estado, con su despotismo, su violencia, su

justicia cruel y sus guerras". Por otra parte, el ideal social de

Tolstoi" no es enriquecer al pobre e instruir al ignorante, levantando

al uno y al otro hasta el nivel de la civilización y el poderío, sino,

al contrario, destruir el lujo, los refinamientos de las artes y las

molicies del pensamiento elevado, para formar así un único estado de

pobres y seres sencillos. En fin, que el autor de Mi confesión

quiere convulsionar la sociedad haciendo carne aquella idea de Gogol:

"el hombre debe volver a la naturaleza".

En seguida el visionario

ruso la emprende con los teólogos v ataca la aseveración de la

resurrección en el día del juicio para castigo de los malvados y la

recompensa de los buenos. "Por extraño que parezca, no podemos privarnos

de decir que la creencia en una vida futura es una concepción bajísima v

muy grosera, fundada sobre una idea confusa del parecido del sueño v de

la muerte, idea común a todos los pueblos salvajes". Por lo tanto, según

Tolstoi, el bien debe practicarse, no en vista de una ulterior

recompensa, sino por el bien mismo, es decir, por

el

goce que se experimenta al ejecutarlo y por el placer que nos procura el

ver la dicha de nuestros semejantes. Es la idea que preside a la máxima

de Sócrates: "Haz el bien porque es tu deber hacerlo".

Lanzado por esta vía, Tolstoi ha llegado a un ascetismo que no sólo

predica, sino que también pone en práctica. Todo goce del cuerpo, toda

expansión del espíritu es un pecado bochornoso, un delito imperdonable.

Lo justo, lo racional, lo santo es sufrir, aniquilarse, confundirse con

el gran Todo. El ascetismo de Tolsto'f tiene así ribetes del panteísmo

de los Vedas. La vida es una Unidad y los individuos meras partículas

que no deben subsistir más que para aquélla. Fuera de ese gran Todo, el

hombre es una molécula insignificante, y no empieza a vivir y a tener

importancia si no se sacrifica a él y tiende a formarlo por el principio

del amor. La moral que se desprende, pues, de esta filosofía es la de la

destrucción del ser individual. Hay que ser mísero, sencillo, humilde;

hay que olvidar el placer y los goces terrenos, que de no hacerlo así

jamás lograremos la ventura del espíritu, la única que puede anhelar y

procurarse el hombre como personalidad. Por eso, Levine y Besu- kof no

son seres dichosos mientras no visten el traje del

mujik, se alimentan con los siervos y siegan en los campos de

sol a sol como el más mísero de los labriegos; y por eso Serguei y

Posdnicheff son desgraciados y llevan sobre su pálida frente el rojo

estigma de los réprobos. — El mismo Tolstoi, como queda dicho, practica

esta ruda moral de la mortificación y del sufrimiento. A la manera de

Rousseau, se aisla del mundo y reniega de la sociedad, de la ciencia, de

las artes y del placer. Vive en sus posesiones de campo, olvidado de su

título nobiliario

y de los lujosos salones de

San Petersburgo y Moscú (que frecuentara antaño), trabajando con la

azada, haciendo de zapatero y durmiendo en un armatoste de cuero

cubierto de paja. El misticismo contemplativo y las disertaciones

teológicas son el festín de su inteligencia; así como el alimentarse con

vegetales y el flagelar su cuerpo, son los goces de sus sentidos. Reza y

piensa en Dios; se martiriza y duerme sobre la paja; perdona a sus

enemigos y bendice a los siervos, sus hermanos: es Gricha que resucita;

—es aquel Gricha de que nos hablaba en su libro Mi infancia con

tanta admiración, con tanto cariño, con tanto respeto... "¡Oh, Gricha! ¡Oh,

gran cristiano! Tu fe era tan ardiente, que sentías la proximidad de

Dios, y al no encontrar palabras para loar su grandeza, te arrojabas a

tierra sollozando!. . .". — Como se ve, la teoría moral de Tolstoi es

empírica. En esto sólo habla como un libro Pompeyo Gener, cuando dice en

Literaturas malsanas: "El defecto del raciocinio de Tolstoi está en

su ignorancia, y, a causa de ella, en generalizar demasiado. Más que al

hombre conoce al ruso, o a lo más, al hombre del nordeste, mezcla de

eslavo, de germano y de mongol. El embrutecimiento por el alcohol

amílico, y sobre todo por el tabaco mezclado al opio, afortunadamente no

es aquí ni general ni siquiera usado. Desconoce el papel que representa

el alcohol etílico, o mejor, el vino y la cerveza, en la economía, como

elementos respiratorios indispensables, sobre todo a los que tienen que

hacer gasto de energías vitales; nada sabe de la acción tónica de

ciertos digestivos; y al formular su raciocinio, construye un hombre

demasiado simple, dividido en dos mitades simétricas: el consciente y el

orgánico, sin ver que la conciencia

no

indica para nada juicio, sino un cierto fenómeno de sensibilidad que

consiste en sentir todo lo que en nosotros pasa, o sea todas las

impresiones recibidas con sus diferencias y analogías. El juzgar, el

ponderar, esa función esencialmente intelectual, sólo consiste en

apreciar las diferencias de los datos suministrados por la

sensibilidad". En cuanto al otro error de este sistema de moral,

referente a las relaciones sexuales, muy poco habría que agregar después

de lo que al respecto dijo en su Nuevo Teatro Crítico la eminente

escritora Emilia Pardo Bazán.

No

hablaremos tampoco muy extensamente del principio altruista que informa

tan singular doctrina. Destruir el individuo para crear la colectividad

es, sencillamente, una aberración. El egoísmo es necesario para la vida

y conservación del individuo, y sin él no puede subsistir el altruismo.

Para que los padres puedan desempeñar sus funciones y cumplir con la ley

natural de la conservación de la especie, es decir, para que puedan dar

vida, conservar y proteger a sus hijos, es necesario que ante todo

obedezcan a las leyes imperiosas del egoísmo. Los actos mediante los

cuales se conserva la propia existencia deben anteponerse a aquellos

que, perjudicando a ésta, redundan en beneficio de un tercero; y toda

acción que, mediante un relativo sacrificio personal, aprovecha a los

demás, debe ejecutarse a pesar de dicho sacrificio. De ahí, pues, que

sea una verdad incontrovertible, un verdadero axioma de moral, la

aseveración de Herbert Spencer, de que "si es falsa la máxima vivir

para sí, también lo es la de vivir fiara los demás"; hay que

buscar una fórmula conciliatoria, y ésa no nos la dan ni el ascetismo ni

el nihilismo búdhico del conde León Tolstoi.

Hemos dado una idea general

de lo que es, filosóficamente, el tolstoismo. Ahora estamos

habilitados para hablar de sus manifestaciones literarias y de su

desarrollo en el arte contemporáneo. — Examinando las obras literarias

que de cincuenta años a esta parte nos llegan de todas las naciones

europeas, hemos podido notar el sello pesimista que a todas ellas

informa. Lo que considerábamos como una enfermedad característica de la

raza germánica y sólo encontrábamos entre el elemento latino en la

poesía de Leopardi, fue desarrollándose cada vez más, hasta ser la nota

única de las producciones intelectuales de nuestra raza. En Francia, con

los primeros albores del romanticismo, se levantó ese grito

desesperanzado que ha llenado todos los ámbitos del firmamento; luego,

vino a su vez la escuela naturalista, y con ella la nota lúgubre se

extremó más aún. Hasta hace muy poco, aún se oían los sollozos de

Alfredo de Vigny y las carcajadas fúnebres del autor de las Flores

del Mal; Balzac nos enseñaba todo un mundo, en efervescencia, de

desgraciados, y los Rougon- Macquart desfilaban ante nosotros, a

la luz de pálidos blandones, mostrándonos sus llagas y desventuras;

Maupassant, Bourget y Loti parecían perseguidos por la visión

desconsoladora de la non curanza que ahogaba al genial poeta, y

los mismos parnasianos, los impasibles, los poetas de mármol, sentíanse

morir de tedio en la soledad imponente de sus templos helénicos. Rusia

no sentía en su ambiente otra cosa tampoco que el rumor de sollozos

contenidos; y Nicolás Gogol, el poeta épico de Les Ames Mortes,

resumía en Tchitchikoff, Puchkine, Maniloff Nozdref y Mme. Koroboutchine,

todas las miserias y lacras que agobiaban al pueblo ruso. "El mal del

siglo" fluctuaba en toda la atmósfera,

amargando todas las existencias y pronunciándose cada vez más. Cuando

los jóvenes de última hora quisieron hacer un esfuerzo para encontrar

una sensación nueva, la terrible enfermedad volvió a acosarlos con ardor

y enloqueció su cerebro. Huysmans nos ha legado todo un mundo de

incoherentes; Richepin escupió sus iras al cielo; Coppée desmayó de dolor en el hogar de los humildes; Claudio Larcher,

el protagonista de Mensonges, fue a llorar su desventura con el

infeliz amante de Les demi-vierges; y Rosny, Margueritte, Wyzewa,

Paul Hervieu, primero, y después Mallarmé, Moréas, Jules Bois, Reynaud,

Maeterlinck, etc., nos contaron sus ansias secretas, sus dolores

inenarrables, sus visiones frenéticas y sus locuras extrañas.

De todo este gran clamor de

tristeza y desesperanza, aún queda un leve estremecimiento, un vago

runrún prolongado y funerario, un histérico sollozo a duras penas

contenido. Allá, por el Norte, una antorcha ha brillado, y la nueva

generación, tendida agonizante sobre el suelo, se ha alzado sobre el

codo para observarla, asombrada y anhelante, al través de sus lágrimas.

¿Es un nuevo Profeta? ¿Es el Mesías suspirado?

El pálido eslavo de luenga

barba blanca y ojos de visionario ha abandonado la ciudad fastuosa por

la vida sencilla del campo. Su voz resuena calma y grave predicando el

Evangelio. Su mano, llena de arrugas, se extiende majestuosa para dar a

los pobres, a los humildes, a todos los desventurados, su bendición. ¡Oh!

¡Una resurrección de la fe! ¿Y por qué no? La ciencia no ha satisfecho

la sed de saber que sentía nuestra inteligencia, no ha aplacado el

hambre de reposo que sentía nuestro corazón. El positivismo nos ha

engañado. Las viejas ideas, que teníamos por verdades incontrovertibles,

nos han resultado pobres y nos han hecho desgraciados. No tenemos ya

esperanzas; estamos hastiados de todo; no podemos soñar más; nuestra

vida se ha marchitado. ¿Por qué no hemos de retornar a la fe como al

postrer refugio? Desde sus laboratorios, acaso nos digan los sabios:

¿qué habéis hecho de las ideas y doctrinas que os enseñamos? Y nosotros

les responderemos: —Las hemos olvidado porque con ellas no hemos ido al

templo de la felicidad. Ellas nos han hecho desgraciados. Ellas nos han

dicho que el mundo planetario se formó de una nebulosa, pero no han

satisfecho los porqués de nuestra inteligencia, que pretendía

averiguar quién hizo esa nebulosa; ellas han buscado el origen del

hombre y han trazado el árbol genealógico de Haeckel, pero la duda ha

continuado mordiendo nuestro corazón; ellas nos han dicho, por boca de

Darwin, que hay "lucha por la existencia" y "selección natural", y esto

nos ha llenado de congojas sin cuento; ellas nos han hablado con Spencer

de "la relatividad de los conocimientos humanos", y desde entonces la

idea de no poder averiguar lo absoluto nos ha aniquilado y reducido al

estado de bestias; ellas nos han prometido una sociedad mejor con los

sistemas de Fourier, Proudhon, Stirner y Kropotkine, y en tanto el mundo

no ha mejorado; ellas no nos han podido dar el placer, ni el reposo, ni

la alegría, ni esas sensaciones nuevas que eran todo el afán de nuestras

conciencias frenéticas y solitarias; ellas, en fin, nos han mentido

haciéndonos creer que resolverían todos los problemas planteados por

nuestra curiosidad e inteligencia. He ahí por qué olvidamos vuestras

doctrinas. Ahora

marchamos de nuevo hacia la fe; vamos a buscar el consuelo en Dios;

volvemos a la religión que besó nuestras frentes en la cuna. Somos muy

desventurados y queremos olvidar, orando, nuestra desventura; sentimos

que el anatema del cielo nos ha doblegado, y vamos a rendirnos ante el

retablo de Bethleem para implorar nuestro perdón. He ahí lo que

sentimos, lo que hacemos ahora. Gricha nos ha convertido: vamos con él a

buscar la senda que conduce al Paraíso. Y todos escuchan así las voces

de los profetas. Tolstoi ha predicado ya su religión. En Francia, Le

Disciple, de Bourget, y en España, La Fe, de Palacio Valdés,

han iniciado la evolución hacia el neo-misticismo. Hay que buscar la

regeneración del género humano; hay que perseguir la verdad.

Hace

ya bastante tiempo que Schelling, el gran filósofo-poeta, escribió este

aforismo: "Así como el relámpago surge de la sombría nube y estalla por

su propia fuerza, así brota del seno de Dios una afirmación

infinita...". Nosotros, los pobres desterrados del ideal que llevamos en

el alma constantemente la nostalgia de esa luz divina, hemos olvidado

aquella hermosa idea tan brillantemente expresada, y hemos purgado, con

nuestras propias desgracias y dudas, ese olvido. Hoy tenemos que

aprender de nuevo el código supremo de la fe, y recurrimos al visionario

ruso, al P. Taconet de Mensonges y al filósofo desengañado de Le Disciple. La conversación del P. Gil de

La Fe nos llena el

corazón de consuelo; los pujos de misticismo de Ángel Guerra y el

triunfo moral de Leré son, a pesar de la pasión amorosa, eminentemente

humana, que los acerca, un sublime bálsamo derramado sobre nuestro

pecho; la "alternancia" que busca el desheredado Chiripa —ese

admirable personaje de una de las más admirables novelas de Clarín— nos

procura una alegría plácida y dulce; y esa alma sublime de Nazarín,

mitad locura, mitad santidad, que rueda entre el fango de la vida, sin

mancharse, que habla de Dios y sabe hacérselo sentir a la miserable

Ándara, que doblega al ogro poderoso de la Coreja, don Pedro de

Belmonte, con el solo talismán de la humildad, que soporta las injurias

más bajas con la grandiosidad del Nazareno, es el alma por que nosotros

suspiramos, la que queremos, la única capaz de darnos la paz que ansia

nuestra mente fatigada. Todo, todo ello resulta, para nosotros,

bienhechora enseñanza, reposo y consuelo serenísimos, algo así como una

ninfa Egeria moral. Estamos ahitos de sensaciones violentas,

descorazonados del mundo, cansados de la ciencia, y no valen paliativos

como el catolicismo de Barbey D'Aurevilly y las moralejas de Goldsmith:

necesitamos reactivos poderosos y nuevos, "talentos cristianos", que

diría el P. Taconet, capaces de sacudir de su letargo al alma moderna.

Estos ensueños de religión

novísima —"amalgama de mil ideas opuestas, de impulsos propios y de

teorías ajenas, de antiguas costumbres y de modernas aspiaciones",

como dice el reputado crítico catalán Ramón D. Perés—, nadie las satisface mejor que el genial artista de

La Sonata

de Kreutzer. En tordos sus libros hay un sutilísimo aroma de

misticismo que envuelve nuestro espíritu con las ondas rutilantes del

incienso para hacerle pensar en la divinidad. Su ascetismo es puro y sin

mácula, digno de realizar las fantasías doradas del milagro y con algo

en sí que nos hace pensar en la severa moral del sublime Crucificado. Al

revés de Renán, el gran revolucionario

del idealismo moderno,

Tolstoi nos hace creer en la divinidad de Cristo, creyendo tal vez él

mismo, como lo cree el autor de la Historia, de los Orígenes del

Cristianismo, que no hay tal divinidad. El misterio, el milagro, lo

sobrenatural no existen para el historiador de Jesús, y a sus ojos, esto

engrandece la figura del mártir del Gólgota; pero, para Tolsto'i sí

existen, y no puede caber la menor duda al respecto. Estudiando la

doctrina del alucinado ruso, examinando despacio su fe y aplicando a la

historia sus conclusiones, no sólo creemos en las caóticas fantasías del

Evangelio, sino que estamos tentados de creer en los oráculos de las

sibilas de Cumas, de las pitonisas de Delfos, en los misterios de Isis y

hasta en los pronósticos de los gansos sagrados del Capitolio. La

religión se le impone con todas sus consecuencias, y por eso,

precisamente, nos parece tan viva y tan ardiente su fe, y por eso,

también, su palabra encuentra eco simpático en todas las almas

sonámbulas. Si Tolsto'i vacilara un segundo en su doctrina o nos la

revelara con prudentes restricciones, o tratara de fundarla en la

ciencia y en datos precisos, a la manera de Renán, no le creeríamos y

sería uno de tantos predicadores; pero mostrándosenos tan resuelto, tan

ferviente, tan dominado por su creencia, que, llegado el caso, no

vacilaría en creer en los trasgos y demonios de la Edad Media si ellos

informaran su religiosidad, nos cautiva y nos arrastra. No es un

moderno, no es un hombre como nosotros; es, por el contrario, un

sacerdote antiguo, una aberración del misticismo — y ahí está el secreto

de su fuerza—. Además, sabe hablarnos nuestro lenguaje para arrojarnos

al rostro nuestras miserias y vacilaciones —y ésa es su superioridad—.

En una palabra: Tolstoi es la encarnación de la frase de Tertuliano: "Credo

quia absurdum"; y éste es el único apóstol del neo-misticismo que

podemos concebir nosotros.

¿Puede reformar la sociedad

y curar sus miserias y dolores semejante doctrina? No; es imposible.

Gricha vencerá por un instante, durante los primeros momentos, y

arrastrará en pos de sí a nuestras almas débiles, a nuestros corazones

infantiles (a pesar de su corrupción o por eso mismo, tal vez), a

nuestros cerebros inquietos y preñados de sombras; pero lo incontestable

es que no hay tal "bancarrota de la ciencia", que aún quedan

inteligencias vigorosas, que aún viven espíritus sanos y robustos, y de

éstos, al cabo, será el reino de los cielos. La mansedumbre cristiana

que predica Tolstoí, jamás se realizará por completo mientras exista un

Posdnicheff, un Claudio Larcher, aunque más no sea un Armando; la duda

corroerá el espíritu a medida que los futuros Leverrier vayan escrutando

los abismos infinitos del espacio sin encontrar "la primera causa"; el

dolor germinará en el corazón humano mientras la vida tenga un plazo

fatal, el amor una niebla de desconfianza, la mujer una ironía en los

labios y el sol una mancha en su periferia; la sociedad será siempre la

misma y conservará sus cárceles y códigos, sus autócratas y esclavos, su

lujo y pauperismo, en tanto vivan dos seres y no se destierre la

ineludible ley de "la lucha por la existencia" —por manera que el neo-misticismo se verá arrojado al olvido muy pronto, cuando cese de ser lo que

es: un mero oportunismo.

Ved lo que pasa en la

realidad. ¿Ha triunfado alguna vez una idea que no se adaptara a la

naturaleza? Nunca. Para que triunfe el ascetismo es necesario cambiar la

constitución del ser humano. Para

volver

al estado de naturaleza habría que destruir la ley de evolución. Para

reformar al hombre sería necesario ante todo aniquilar la ley de

herencia. Para vencer las relaciones sexuales fuera menester destruir a

todos los hombres o a todas las mujeres: una sola pareja que existiera,

remedaría al patriarca Noé. Y así por el estilo. ¿Se han curado en salud

las mujeres con La Sonata de Kreutzer? ¿Se han curado, los

hombres con Fany y Manon? ¿Se ha reformado el mundo con el

Emilio? ¿Ha concluido el dolor en Rusia con Les ámes mortes?

¿Se aborrece el amor carnal con la Physiologie de l'amour moderne

y el amor platónico con Werther? ¿Se crean otras señoritas con Les demi-viergesl ¿No hay más neurasténicos después de

A rebours?

¿Concluyeron las desesperadas con María Bashkirtseff? Y la misma

religión, que casi puede llamarse una ley natural. .. del espíritu, ¿ha

triunfado con el sublime Genio del Cristianismo? No, es

imposible. "Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía", y también

adulterio —aunque no sea hermosa la mujer—; y todas las doctrinas que se

prediquen, por muy buenas que sean, serán inútiles. No se transforma el

mundo, por poderosa que sea la inteligencia que tal empresa acometa: a

lo sumo, le conmoverá. Mens agitat molem. Pero nada más.

¡Oh,

pobre Gricha! ¡Pobre gran cristiano! Tu fe es tan ardiente, que, cuando

no encuentras palabras con que loar la grandeza del Omnipotente, te

arrojas a tierra sollozando...; pero, alza tus ojos llenos de lágrimas,

deja esas cadenas que, en vez de ganarte el Paraíso, sólo sirven para

aprisionar tu genio y privarnos de una nueva Sonata de Kreutzer; álzate

un instante sobre la nube de misticismo que te envolver

al estado de naturaleza habría que destruir la ley de evolución. Para

reformar al hombre sería necesario ante todo aniquilar la ley de

herencia. Para vencer las relaciones sexuales fuera menester destruir a

todos los hombres o a todas las mujeres: una sola pareja que existiera,

remedaría al patriarca Noé. Y así por el estilo. ¿Se han curado en salud

las mujeres con La Sonata de Kreutzer? ¿Se han curado, los

hombres con Fany y Manon? ¿Se ha reformado el mundo con el

Emilio? ¿Ha concluido el dolor en Rusia con Les ámes mortes?

¿Se aborrece el amor carnal con la Physiologie de l'amour moderne

y el amor platónico con Werther? ¿Se crean otras señoritas con

Les demi-viergesl ¿No hay más neurasténicos después de A rebours?

¿Concluyeron las desesperadas con María Bashkirtseff? Y la misma

religión, que casi puede llamarse una ley natural. .. del espíritu, ¿ha

triunfado con el sublime Genio del Cristianismo? No, es

imposible. "Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía", y también

adulterio —aunque no sea hermosa la mujer—; y todas las doctrinas que se

prediquen, por muy buenas que sean, serán inútiles. No se transforma el

mundo, por poderosa que sea la inteligencia que tal empresa acometa: a

lo sumo, le conmoverá. Mens agitat molem. Pero nada más.

¡Oh,

pobre Gricha! ¡Pobre gran cristiano! Tu fe es tan ardiente, que, cuando

no encuentras palabras con que loar la grandeza del Omnipotente, te

arrojas a tierra sollozando...; pero, alza tus ojos llenos de lágrimas,

deja esas cadenas que, en vez de ganarte el Paraíso, sólo sirven para

aprisionar tu genio y privarnos de una nueva Sonata de Kreutzer;

álzate un instante sobre la nube de misticismo que te en