La música del silencio

crónica de

Juan José Morosoli

Suplemento dominical del Diario El Día

Año XIV Nº 643 (Montevideo, 13 de mayo de 1945)

|

La música del silencio Suplemento dominical del Diario El Día Año XIV Nº 643 (Montevideo, 13 de mayo de 1945)

|

|

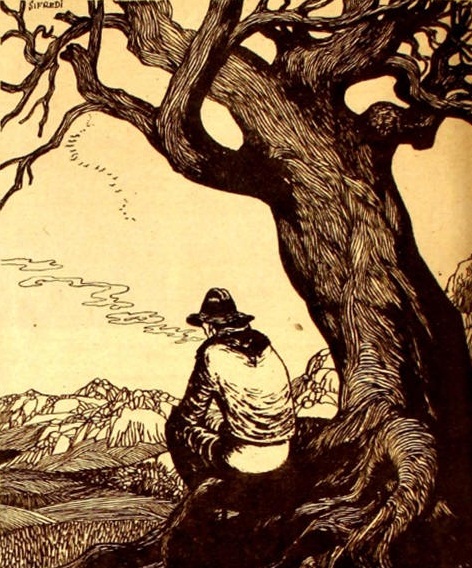

La zona serrana, piedra y arbustos ríspidos, pastos gruesos, carqueja y carquejilla, está llena de sorpresas. Pequeños valles — pañuelos de tierra negra cubiertos de gramilla — aparecen on los bordes del lomo de la cerrillada. El cantil está emboscado en el mechón de chilca. La piedra roma — llamada piedra bocha — osoma a voces en estos valles mínimos, sola y naturalmente — isla blanda en la alfombra de verdes profundos — como una planta, con la gracia de una cosa y curva, contra el erizamiento de picos breves de una intención de sierra. Una cañada echa a andar bajo la raíz desesperada de un árbol asentado en una grieta de la roca, crece el berral y la menta macho y de pronto so queda sin voz y sin presencia al llegar a un accidente del terreno donde talares grises y aruetas y coronillas de cerno negro, fraternizan dolorosamente. La tuna mota de negro, erizada de espinas, destila una flor dulce y dorada como un higo destila una gota de miel, y un entramamiento do coronillas y rostretas de espinas más fuertes que las ramas, cierran el paso a hombres y bestias. Todo desconcertante, encontrado de frente para la fatalidad del choque. Y al fondo del silencio total, comentario justo a la dolorida adustez del paisaje, balidos de chivos y ovejas. A voces rasga el silencio, como un cuchillo rasga un lienzo estirado, el golpeteo seco del pica-palo, ave de madera y plumas de metal, sin gracia y sin música, cuyo vuelo tiene más de pedrada que de ala. La oveja y el chivo y el árbol erizado de espinas y la piedra en lajas siempre. Y otra vez lo mismo y nuevamente otra vez igual. Siempre. Esto da fatalmente un hombre recio pero sin reposo, sin la gracia de lo que está en su ámbito. Un tipo de pupila dura que ignora la gracia de contemplar porque otea y no mira, penetra y no acaricia. Y da el lenguaje que lo acomoda. Frases cortas y punto. Adjetivo y punto y silencio. Y otra vez el silencio, al que desciende y hurga y revuelve y revisa, buscando encontrar la verdad dura de la palabra. Asombra la conversación de estos hombres por lo sobriedad angustiosa de palabras y la profundidad de sus silencios. Tras la palabra cae el silencio, que el que oye uno a la palabra y penetra y descifra, encontrando recién el pensamiento desnudo como si este siguiera a aquélla como sigue la raíz al tallo tironeado. El silencio es la caja de resonancia de su pensamiento. Si Fabini - según la acertada definición de Dossetti- dio la música en el silencio y expresó el silencio —lo que prueba hasta dónde este minuano es telúrico— este hombre da su angustia en el silencio. El silencio que uno a veces supone sin resonancia interior. Sale de el con monosílabos, a tirones de su dificultad de encontrar voz a su pensamiento, o mejor al sentimiento de su soledad, instrumento de uso intimo tal vez hundido en lo profundo de su conciencia por la adustez pinchuda de la realidad circundante. Este pueblo es de típica descendencia española. Por aquí llegó España. Los primeros pobladores hicieron esto camino desde Maldonado. Más. El camino nació con este primer viaje. Es una senda en el lomo de la cuchilla. Desde allá a la ciudad y desde la ciudad a Carapé se va costeando cerros sin vegetación. Cruza el Marco de los Reyes y se va borrando entre pedregales. Por aquí llegó España. Después ye no lo cruzaron más ni ingenieros ni cuadrillas camineras. Como en los bordes de un cerigote, desciende el lomo de la cuchilla y se desploma luego en el valle, que no es sino piedra en descanso, moteado de islas vegetales y suavizado por los vallecitos de tierra negra. Luego de las primaras familias asturianas llegaron los vascos. Sin duda encontraron aquí los elementos que le eran gratos. Piedra y silencio, y cañadones o regatos barullentos. Y cuando las primeras carretas echaron a andar, ellos fueron los chuceros. Esta vocación por el camino es, y no la trashumancia. y puede decirse que estos primeros cruza-campos pusieron en evidencia su inconformismo por la vida extática. El carrero va y retorna, pero el carrero — forma de marinero — no dialoga sino con el silencio. Es siempre un hombre duro. El buey y el eje — única música que no despierta el silencio, sino que lo revela — y el silbido que es la manifestación de la sensibilidad que aún no alcanzó la etapa del pensamiento condensado en la palabra. El silbido es la voz de los que andan solos. La palabra que dice y escucha el solitario aún en los trances más amargos La voz que sigue al hijo muerto formulado muy bajito, mordido por el dolor. El silbido es cosa de gente incompleta o rebosada de angustia. Esta gente de aquí, silba su ausencia de la felicidad, su angustia de andar en el vacío. Comprendí el valor tremendo de esto sintiendo silbar a un hombre tras el cajón pequeño del hijo. Era cosa que iba más allá del oído y venía más allá de la lágrima. Se dice que si es de sierra es buen carrero. Es cierto. El oído de este andariego es de una sensibilidad maravillosa. La queja del eje, a manera de caer el rodado en la zanja que cruza el camino en diagonal — que es el desagüe que la naturaleza del terreno permite — dicen al que escucha de la habilidad del carrero. Su vaquía se advierte oyendo esta música del tumbo, con la misma seguridad que un hábil mecánico descubre la marcha perfecta o imperfecta de un automóvil por el ruido de los cilindros. El camino no se ama porque sí. Se ama porque si. Se ama porque el no se está, se anda, que es como no estar en parte alguna. Hoy este individuo antisocial ha tenido que acomodarse a oficios que contienen el silencio; acomodarse al trabajo andariego. Esto impide la formación de hogar nuevo. Pero si el caso se produce en el jefe del hogar ya formado, el problema es aún más amargo. El hombre que va y viene, que es apenas un viajero apresurado, detenido un momento en su rancho no crea la familia. El hijo se forma en la participación hogareña cuyo eje es el padre. La formación de una conciencia de familia se logra en la convivencia absoluta. No se puede dar formas perfectas a una familia cuyo jefe llega y parte. Nuevos oficios han sustituido aquéllos que nuevos hábitos han hecho inútiles. El carrero se ha hecho montaraz y monteador. Corta leña. Este oficio hace imposible el diálogo. La yunta de monteadores comienza trabajando junta. Pero a medida que la tarea adelanta, los hombres van alejándose uno de otro. Internándose hacia e! corazón del monte. Hacia el silencio. La única pausa del hachazo la dan los cigarros, que el monteador arma encabezándolo amorosamente, en un sutil juego de uña, en un rito que no es capaz de comprender quien no haya sido hachatroncos durante meses. Este rito lo humaniza, y por el se ve gozosamente su sensibilidad de solitario. Los regresos en la noche a sus aripucas de ramas, tampoco son bulliciosos. No es sino literatura la manida gracia del fogón, el torneo refranero. El refrán no es un juego sino una necesidad creada por la pobreza de su instrumento verbal y él contiene la medula de su pensamiento. El hombre cansado no chacotea y es más peligroso un buey cansado que un toro libre. El hombre cansado se hunde en el silencio como un cuchillo en su vaina. El trabajo, que cuando se realiza en forma humana da alegría, no le da a este Hombre ni siquiera la tranquilidad. El trabajo empujado por un fatalismo ciego, y son siempre monosílabos los hombres condenados a luchar con la naturaleza sin otra arma que su brazo y el esfuerzo llevado al limite de la resistencia. No hay forma más dramática de ganarse el pan que aquella en que el hombre destruye ia naturaleza. Tras el hacheo viene el armar el horno para hacer carbón. Y luego la vigilia, que ha dado un nombre exacto a quien la realiza: el lechuza, encargado de vigilar la quema, evitando o tapando los boquetes que pueden fundir al horno, trabajo dramático si se realiza con mas tiempo solo, cubierto con un poncho, en un constante concentrarse en los ojos, haciéndoles arder en la oscuridad. Este hombre debe pensar entonces. Y piensa, porque es la única forma de eludir el sueño. El pensar es para él una función de defensa. Debe pensar y evitar la comodidad del cuerpo que se entrega apenas lo tome la tibieza. Si regalonea está perdido. Se dormirá. Prende un cigarro y piensa. ¿En qué? Lo confiesa: en cosas en que es mejor no pensar. Traduce en esta frase su rebeldía sin acción. Su fatalismo sin salida, su conformismo sin obras, la seguridad de que su situación es injusta pero irremediable. Una multitud de obreros sin contralor del Estado malvive en los carbonales. Asombra su estoicismo y asombra además que aún no hayan salvado la edad de piedra de la producción: aquello en la que el hombre creía que por el solo hecho de producir daba cumplida cuenta de su misión. El corta y quema. No desea ir más allá. Una densa ignorancia le oculta lo que ocurre más allá del monte. |

crónica de Juan José Morosoli

Suplemento dominical del Diario El Día

Año XIV Nº 643 (Montevideo, 13 de mayo de 1945)

Ver, además:

Juan José Morosoli en Letras Uruguay

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

|

Ir a índice de crónica |

|

Ir a índice de Juan José Morosoli |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|