Leopoldo Marechal y la novela fantástica

ensayo de Manuel Pedro González

|

Leopoldo Marechal y la novela fantástica ensayo de Manuel Pedro González

|

|

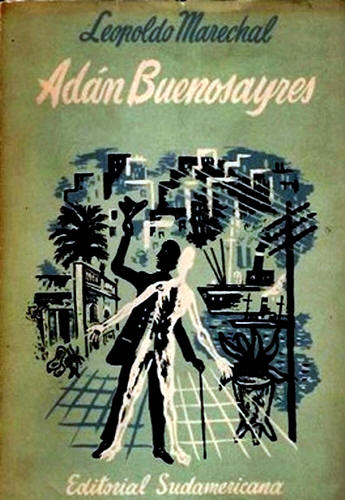

Los críticos que todavía sueñan con una "literatura hispanoamericana’’ están un poco en Babia. El tal rótulo se emplea por conveniencia pedagógica, pero en la realidad literaria es un falso testimonio al que todos echamos manos a sabiendas de que es una mera ficción. Cierto que se advierten algunas características comunes en la producción de todos los países, tales como la lengua en que se escribe, el catolicismo que por desgracia domina en todo el mundo hispano, la proclividad mimética que convierte a nuestras literaturas en cajas de resonancia y eco de autores, modas y novelerías extranjeras —principalmente francesas y norteamericanas—, y otros detalles que en apariencia hermanan y prestan aire de familia a lo que en el hemisferio se gesta. Pero estos son meros espejismos. La verdad es que a medida que cada país se integra y se define, su respectiva creación literaria se torna más local en espíritu, en temas, en la expresividad lingüística, y como secuela adquiere mayor autoctonía y se divorcia cada día más de la de sus vecinos. Existe una voluntad de estilo de vida como existe la voluntad de estilo literario. El de vida se llama nacionalismo y se refleja en el literario. Claro que por lo general empleamos una especie de "lengua franca" común a todos en la cual todos nos entendemos. Es la que España nos legó, la que llamamos lengua culta o literaria. Pero aun el idioma se diferencia, se matiza y se altera, cada día más, en las diversas regiones de América. De ahí que en cuanto un autor se aparta de la zona lingüística común y emplea la parla viva y vulgar de sus coterráneos, ya no podemos leerlo sin el auxilio de un glosario nacional. No en balde cada país tiene su lexicón o diccionario propio de argentinismos, chilenismos, peruanismos, mexicanismos, cubanismos, etc. Lengua, espíritu y temas devienen cada día más locales o nacionales. De todas las expresiones literarias, la narrativa es la que mejor refleja esta pluralidad sicológica y lingüística, así como la variedad de estilos de vida, hábitos, costumbres, manifestaciones folklóricas, etc. Tomemos por vía de ejemplo concreto la novelística mexicana y la argentina, las dos más prolíficas —en títulos por lo menos. (A idénticas o muy similares conclusiones llegaríamos si confrontáramos la venezolana con la chilena, la cubana con la uruguaya, la peruana con la colombiana). Al amparo del auge del realismo y el naturalismo en Europa, empezó a convertirse la novelística en México y la Argentina en expresión generacional en la década del ochenta pero desde entonces surgieron ya divorciadas. En tanto en El Plata todos los narradores acatan el liderazgo de Zola y aplican su doctrina, en México prevalece un realismo de segunda mano, el transpirenaico representado por Galdós y Pereda: Rabasa, Portillo y Rojas, Delgado, etc. Mientras en la Argentina el "román experimental" de Zola acapara la producción de toda la generación (Cambaceres, Sicardi, Podestá, López, Martel), en México sólo produjo un epígono fiel: Gamboa. A partir de entonces, la temática de la novela argentina es esencialmente rural hasta los años treinta, y urbana la de México. La Argentina desarrolló una variante narrativa que sólo en el Uruguay se dio: la de viso y ambiente gauchescos. Por los mismos años, la Revolución Mexicana, dio origen a un pavoroso aluvión de relatos mediocres en su inmensa mayoría sin equivalente en ningún otro país. Más de trescientos suman los que se inspiran en aquel hecho epónimo o en la conducta desvergonzada de los revolucionarios en el poder, pero los dignos de leerse quizás no pasen de treinta. En México se prodigan las novelas de contenido social y las de filiación indigenistas que han dejado algunas narraciones no desdeñables. Ambas manifestaciones brillan por su ausencia o poco menos en la Argentina. La narrativa mexicana está centrada en sí misma, en su historia, en su ambiente, en su composición étnica, en su tradición cultural tan saturada de influjo indígena, en sus desniveles económicos y en los graves conflictos religiosos, políticos y económicos que puntean su historia. Idénticos factores geográficos, étnicos, históricos y culturales determinan formas novelísticas de signo opuesto en la Argentina. La capital mexicana es metrópolis de tierra adentro y de espíritu centrípeto, introvertido, aquejado de un terrible complejo de inferioridad, y por ende, poco expansivo. Buenos Aires, en cambio, es ciudad abierta al Atlántico, mira a Europa y la placería injertarse en ella. No son pocos los escritores que allí se ufanan de su europeísmo y se enorgullecen de que Buenos Aires sea una "sucursal de París”. (Por lo menos así lo creen y proclaman muchos). Esto explica el hecho de que en la Argentina hayan prosperado mucho más que en México ciertas modalidades narrativas importadas, tales como la novela —y el cuento— fantástico, la policíaca, la existencialista, y las imitaciones de novelistas ingleses, franceses e italianos. De ambas literaturas y de todas las escritas en nuestra lengua están ausentes otras variantes novelísticas que han enriquecido la producción de los países nórdicos. Refiérome a la narrativa para niños y adolescentes, la novela de ideas, la de ambiente marino, la que tiene como protagonista a los animales compañeros y auxiliares del hombre, la centrada en la naturaleza, etc. El hombre hispano no siente la naturaleza, no la admira ni la goza, la describe pero no la ama ni se identifica con ella. Por lo general la considera enemiga, hostil, y así la retrata. Son rarísimos en nuestra lengua los escritores y poetas que sienten, aman y se deleitan con la naturaleza como sucede en las literaturas nórdicas. Los dos casos más excepcionales que en América pueden señalarse son José Martí y Manuel José Othón. La naturaleza de nuestros románticos, la de nuestros "paisajistas” y "naturalistas”, y aún estoy por decir que la de nuestros geórgicos, es falsa, mera pose, moda importada, tan novelera y ficticia —y tan mimética—, como el nihilismo, el "pesimismo de puño de encaje”, y el "absurdismo” que nuestros señoritos snob cultivan hoy desde París, Madrid, México o Buenos Aires para estar a la moda, y ser paje o lacayo de Joyce, Faulkner, Beckett, Ionesco, Genet o Henry Miller. La naturaleza de Heredia, Echeverría, Mármol, Isaacs, Mera, Andrade, Acevedo Díaz (padre), Delgado, etc., y su respectiva actitud frente a ella son poco convincentes porque más que un sentimiento de identificación total con ella era una moda a la que había que rendir tributo, imitándola. De diversa índole pero no más genuina es la actitud de Lugones cuando la describe. Su naturaleza está en sus poemas en función de patria y como tal la retrata. De ahí que no tengamos en América una sola novela en la que el hombre aparezca gozosamente inmerso en la naturaleza —mar o tierra— y con ella identificado. De esta ausencia de sensibilidad y de esta hostilidad recíproca es en gran parte responsable el trópico con su calor y su humedad, sus mosquitos, arañas, serpientes y multitud de otras sabandijas que hostigan y acosan al hombre que penetra en bosques o se aventura por ríos y lagos; con su paisaje eternamente verde y monótono, en el que sólo las lluvias marcan el decurso de las estaciones y el correr del tiempo el trópico estimula la insensibilidad del que lo habita. Hay que haber vivido en regiones de invierno prolongado y riguroso durante el cual la tierra y los bosques, jardines y campiñas desaparecen bajo un sudario de nieve que más sugiere la desolación y la muerte que la vida para comprender el íntimo deleite espiritual con que el hombre del norte contempla la llegada de la primavera y la resurrección de la vida. Esa sensación eufórica, ese transporte místico con que se ven y se admiran las florecillas moradas que a raíz de la nieve y por ésta aprisionadas anuncian su próxima extinción y preludian el inminente arribo de la primera. En aquellas regiones las estaciones están perfectamente demarcadas por una especie de maravilla plástica que las diferencia y deja en el espíritu sensaciones de luz y color, de alegría, plenitud, melancolía y soledad. Quien no haya gozado el otoño en un país nórdico no tiene idea de lo hermoso que esta estación es. Todo lo dicho explica la ausencia de la novela fantástica y de los cuentos de hadas espontáneos en nuestras literaturas, el carácter de producto exótico, importado y artificial, especie de flor de invernáculo, que revisten los pocos que por acá se han escrito. Hasta los cuentos infantiles más poéticos que tenemos los hemos pedido prestados y los hemos adaptado. Tanto la novela fantástica como los cuentos de hadas son expresiones autóctonas, tan congénitas y naturales en el ambiente físico, en la tradición y el espíritu de aquellas literaturas nórdicas como su flora y su fauna. En la América nuestra, en cambio, resultan artificiosos, intelectualizados y contrahechos. ¿Puede concebirse siquiera la aparición en el trópico de un creador del tipo de Lewis Carrol, por ejemplo, o narraciones tan poéticas y trascendentales como Altee in Wonderland, los cuentos de hadas de Oscar Wilde o los de Hans Christian Andersen? La insensibilidad de nuestros narradores frente a la naturaleza se condice perfectamente con la aridez o indiferencia que revelan frente a la infancia. Son rarísimos los poetas o narradores que se han inspirado en el niño, lo han comprendido y retratado con arte y penetración sicológica. Ni siquiera nuestras mujeres se inspiran en tan poético motivo. Gabriela Mistral y Claudia Lars son excepciones insólitas, y entre los hombres, José Martí y José Asunción Silva. Pero concretémonos a la novela fantástica puesto que es la forma que Leopoldo Marechal ha cultivado en sus dos únicas narraciones. Aunque los argentinos han producido en los últimos sesenta años más novelas y cuentos fantásticos que ningún otro país hermano, no fueron ellos los primeros en cultivarlos por acá. Entre los iniciadores de esta corriente creo debe señalarse a José Manuel Marroquín (El Moro); Horacio Quiroga, uruguayo, y casi simultáneamente, Leopoldo Lugones, empiezan a publicar sus cuentos de esta índole entre 1904 y 1906; la breve novela del primero, Anaconda, no aparecerá hasta años después. He aquí otras manifestaciones no argentinas: Rafael Arévalo Martínez (El hombre que parecía un caballo), Pedro Prado (La Reina de Rapa-Nui y Alsino). (El segundo es uno de los relatos más bellos, poéticos y trascendentes con que el género cuenta en América). Manuel Rojas (La Ciudad de los Césares), Hugo Silva (Pacha Pulay), Hugo Correa (Los Altísimos), Vicente Huidobro (La Próxima), Moisés Vincenzi (Atlante), Rafael Bernal (Su nombre era muerte), R. Ortiz Avila (Los ojos de mi caballo), Carlos Fuentes (Aura), Juan Carlos Onetti (La vida breve), Felisberto Hernández en varios relatos. Los mencionados creo que representan algunas de las expresiones menos mediocres que tenemos, pero la nómina dista mucho de incluir a todos los que han escrito novelas o cuentos fantásticos fuera de la Argentina. Por lo que a ésta se refiere, además de Quiroga y Lugones deben mencionarse varios nombres: Macedonio Fernández, fantástico él mismo, cuyo influjo se dejó sentir en más de un escritor, incluso Borges, Santiago Dabove, Roberto Arlt, Manuel Peyrou, Adolfo Bioy Casares y su esposa, Silvina Ocampo, Enrique Anderson Imbert, Leopoldo Marechal, y el ya mentado Jorge Luis Borges, el más dotado, influyente y perito de todos. Menciono únicamente a los más destacados, pero la lista es incompleta. Confieso mi escaso entusiasmo por la novela fantástica tanto como por la policíaca, sobre todo por las que en América se han publicado. Son productos intelectualizados, cerebrales, trasplantados —flores de invernáculo, como antes dije. En nuestras novelas fantásticas, más que el genio creador, priva el ingenio, y una actitud frívola y como de juego. Dan la impresión de mero deporte intelectual, de regodeo vanidoso y superficial. Casi todos estos autores están más interesados en lucirse, en exhibir los artilugios de su fantasía y las habilidades y recursos de su ingenio que en crear obra de monto y noble poesía. Todos escriben para lucir su virtuosismo mental ante una élite muy reducida y gustadora de estos manjares exóticos. En América, esta expresión resulta artificial, artificiosa y sofisticada —sobre todo sofisticada. Pero a base de pura sofistiquería jamás se ha producido obra de tamaño mayor en ninguna lengua. Es literatura para minorías ociosas, frívolas y snob, literatura exhibicionista para divertir y divertirse, como la llama Ernesto Sábato. Dentro de la expresión fantástica puede darse la obra genial, como la ya aludida Alice in Wonderland, mas para alcanzar tal nivel han de conjugarse en el autor una excepcional imaginación creadora, un alto don poético y una actitud seria y desinteresada frente al tema. Sin esta triple fusión de valores nada que no sea juego malabar de la inteligencia puede darse en este campo. La que acaso más se aproxime al patrón ideal entre nosotros es Alsino, precisamente porque en aquella "invención” coincidieron las tres virtudes cardinales consabidas. No sólo era Pedro Prado un buen poeta dotado de rica imaginación, sino que al crear el noble símbolo que da nombre a su novela no adopta una pose frívola, trivial y juguetona para épater le bourgeois, deslumbrar a sus colegas y satisfacer la vanidad pueril, sino que en aquel poético relato el autor se transfiere totalmente y da vida a sus anhelos de idealidad, pureza y libertad. Por haberlo imaginado y escrito en serio el simbolismo que Alsino encarna es uno de los más elevados y nobles que se han creado en América. En tanto los autores argentinos precitados escriben casi siempre como quien travesea para lucirse y deslumbrar, Pedro Prado es absolutamente sincero, se identifica con su tema y en él vuelca sus más ardientes sueños de belleza y de pulcritud moral, y lo enriquece con un hermoso atuendo poético. Sin el puntal poético no puede darse una gran novela fantástica. Toda obra de alta calidad y significación en este campo es lírica en su esencia. Si carece de esta virtud se nos convierte en crucigrama o deporte más o menos complejo y brillante, en sutileza y virtuosismo que deslumbre un instante y muere luego. Todo lo supradicho en relación con el grupo argentino es aplicable in toto a la última novela de Marechal, pero no así a la primera. Marechal, en cuanto poeta, es poco conocido fuera de la Argentina, y aún menos como narrador. En 1948 publicó su primera novela —Adán Buenosayres y a despecho de su valía y de los años transcurridos, su difusión y fama en América son en extremo limitadas. Quizás sea la menos divulgada de todas las más sobresalientes novelas americanas de los últimos veinte años. Y sin embargo, Adán Buenosayres es uno de los relatos más relevantes y de mayor rango artístico que en estos cuatro lustros se han dado a luz por nuestras tierras, y debe figurar junto a El señor Presidente, Al filo del agua, El túnel, Hijo de ladrón, El camino de "El Dorado”, Los pasos perdidos y El siglo de las luces. A diferencia de El Banquete de Severo Arcángelo recién aparecida este año de 1906, Adán Buenosayres es sólo en parte novela fantástica. ¿A qué se debe la conjura de silencio que en torno a esta obra ha persistido desde su aparición? (En 1966 apareció la segunda edición). Creo que el enconado vacío que en la Argentina se le hizo, y como secuela, en América, obedece a dos causas principales. La primera fue la ideología política del autor que por aquellas calendas era ya bien conocida entre sus cofrades de letras. Según afirman sus compatriotas, Marechal fue gran admirador de Hitler y simpatizador del nazismo. También Eugenio Pacelli (Pío XII) que de 1930 a 1958 rigió con mano de hierro la política y la diplomacia vaticanas, como secretario de estado de 1930 a 1939, y como Papa desde la última fecha hasta que murió en 1958, era admirador de Hitler y bendijo a todos los regímenes fascistas de Europa, sin excluir a los dos más odiosos y criminales: el de Hitler y el de Franco. Es posible que la actitud de Pacelli y su apoyo al fascismo hayan influido en Leopoldo Marechal, hombre al parecer muy católico. Luego cayó en el peronismo (al igual también que la alta jerarquía eclesiástica argentina), con lo cual acabó de enajenarse la estimación de los intelectuales porteños que eran antinazis y antiperonistas en su inmensa mayoría. Marechal se vengó de la actitud displicente y hostil de sus colegas poniéndolos en berlina en Adán Buenosayres, con lo cual se acentuó aun más el vacío en torno al autor y su obra. Curiosa coincidencia: en 1948 se publicaron también El túnel, de Ernesto Sábato, que obtuvo éxito instantáneo y general, y otra obra de gran envergadura que la crítica recibió con parecido desgano y mal disimulada ojeriza a los que había dispensado a la novela de Marechal: Muerte y transfiguración de Martín Fierro, por Ezequiel Martínez Estrada. Al igual que Marechal en su narración, pero en forma aun más abierta y no menos agresiva, Martínez Estrada enristra contra la oligarquía argentina y contra el gremio intelectual que durante un siglo la ha servido. La escasa resonancia crítica que este magno ensayo exegético tuvo allí le fue beligerantemente adversa, pero el arma más enconada y demoledora que contra él esgrimieron los críticos fue el silencio. En ambos libros es patente el resentimiento que alienta en los respectivos autores. Marechal y Martínez Estrada eran antípodas en la ideología política y religiosa. Su respectiva postura frente a los problemas argentinos arrancaba, pues, de motivaciones antagónicas o poco menos, pero el resentimiento es común, y común también la sátira flageladora. Hay una diferencia, no obstante: Martínez Estrada enjuicia y condena al grupo o clase de los intelectuales comprometidos con la oligarquía y valederos a sueldo de ella sin personalizar; Marechal, en cambio, los individualiza, identifica y retrata. No creo necesario demostrar aquí mi profunda repugnancia por el nazismo, el peronismo, y el imperialismo vaticano que por más de cuatro siglos ha esquilmado, fanatizado y envilecido a nuestras masas. No vengo, pues, a defender la ideología politicorreligiosa de Leopoldo Marechal. Si en las dos novelas que ha publicado aprovechara la coyuntura para propugnar sus ideas políticas o sus sentimientos religiosos, sería el primero en condenar tal empeño. Me limito, por lo tanto, al creador. Se puede —y aun se debe— censurar la proclividad nazista y peronista del autor y al mismo tiempo hacer justicia al artista. Porque narrador de calibre se revela Marechal en sus dos únicas novelas —sobre todo en la primera. No hace mucho afirmaba Ernesto Sábato que Leopoldo Marechal "es uno de nuestros más notables narradores, injusta y perversamente olvidado por la literatura oficial’’. No olvidado, pero sí preterido. Así, por ejemplo, Enrique Anderson Imbert en su Historia (3ª edición, vol. II, pp. 202-3) le consagra exactamente tres líneas a Adán Buenosayres. No mucho más generoso ni más justiciero es otro historiador . De los panoramas de nuestra novela recientemente publicados, el que con mayor equilibrio y lucidez esclarece los méritos artísticos de esta novela es Alberto Zum-Felde (La Narrativa, pp. 469-474) Dicen que en estos instantes en que el país está de nuevo regido por el pretorianismo, han subido los valores de Marechal y es autor de moda o poco menos. Si tal rumor resultase cierto, sería verdaderamente lamentable, porque un poeta y novelista de su talla no debiera depender de circunstancias fortuitas ajenas a los merecimientos literarios intrínsecos para ser valorado y leído. Mas si tal fuese el caso, el responsable principal sería el propio autor. Adán Buenosayres fue escrita bajo el ostensible magisterio artístico de dos genios literarios muy distantes en el tiempo y casi antónimos en muchos aspectos: James Joyce y Dante Aligheri: (Zum Felde sugiere un tercer mentor o modelo: la Odisea homérica. Es posible, pero como el modelo bien conocido del Ulysses es el poema homérico citado cuyos episodios tienen equivalencia exacta en su novela, resulta imposible determinar con exactitud si en la obra de Marechal se coló directamente la influencia de la Odisea o sólo indirectamente mediante el Ulysses). Del Ulysses adoptó el poeta argentino el montaje, la estructura, el dinamismo peripatético, el sentido deportivo del humor, las formas dramáticas o teatrales, ciertos trucos técnicos, el monólogo interior, y algún otro detalle, pero no cayó en la puerilidad de imitarle formas estilísticas, ni el empleo de lenguas extranjeras, ni los caprichos de puntuación, ni los párrafos en bastardilla, ni las extravagancias léxicas, ni la tipografía, como hacen Julio Cortázar y Carlos Fuentes, por ejemplo. Nada en Adán Buenosayres es ilegítimo ni vulnera su raigal originalidad. La influencia es una cosa y otra muy distinta la imitación literal. De la primera nadie —ni los más grandes genios—, está exento; la imitación, en cambio, es secuela y prueba de limitada autoctonía. Marechal tenía un tema importante que novelar y aprovechó aquellos elementos técnicos y artísticos del Ulysses que más y mejor se condecían con la complejidad de su asunto y la intención satírica que lo impulsaba. El autor no escribe esta vasta obra por snobismo para imitar a Joyce sino que al concebirla aprovecha los procedimientos poycescos que mejor se adaptaban a su propósito y al éxito artístico de esta regocijada parodia. Por lo que a Dante respecta, su influjo se limita al episodio avernal titulado "Viaje a la oscura ciudad de Cacolandia” para el cual le sirve de guía y modelo el canto del "Infierno’’ de la Divina Comedia. Diríase que Dante viene a ser para Marechal en este capítulo lo que Virgilio para Dante en el canto mencionado —mentor ideal, por más que el guía real en la novela sea el chungón filósofo hebreo, Schulze. Así como Dante en su "Infierno” —y Miguel Angel en los frescos de la Capilla Sixtina—, coloca en él a gran número de florentinos muertos y vivos —sobre todo a sus enemigos personales—, Marechal puebla su averno con intelectuales, críticos y poetas argentinos contemporáneos, individualizándolos y retratándolos con una ferocidad satírica sin paralelo en la novelística americana. Este terrible mural tiene su clave y cualquier escritor porteño de los años cuarenta y ocho al cincuenta pudo identificarlos a todos sin gran esfuerzo. Huelga decir que el tono satírico llega al ensañamiento con los enemigos personales del autor. Lo mismo hizo el Dante a pesar de su religiosidad. A despecho de los influjos dantesco y joyceano, Adán Buenosayres es una de las novelas más originales, ingeniosas y divertidas que en América se han escrito. La relación que esta novela guarda con el Ulysses es muy semejante a la que vincula la obra del dublinés con la Odisea. La consanguinidad de ambas con sus respectivos modelos no invalida ni menoscaba su robusta originalidad. En la muy lata —lata, pero no latosa—, narración de Marechal se mixtura la historia con la coetaneidad del autor, lo maravilloso y lo fantástico con lo descarnadamente realista, la sátira más acerva con pasajes líricos, la ironía y la burla con el sarcasmo, el humor sombrío y pesimista con el regocijado y chungero. Todo esto trae a la memoria del lector la imagen del Ulysses, pero no puede acusársele de que en ningún momento lo plagie. Su deuda al genio irlandés, se limita a los factores indicados. Lo demás —y lo demás es lo que monta en este caso—, es incontrovertiblemente suyo, y nada debe a Joyce ni a Dante. En Marechal se adunan una fértil imaginación, un rico sentido de humor, un don poético excepcional, una temible capacidad satírica, y una poco común aptitud para el cultivo de la novela fantástica. Como en el Ulysses, en Adán Buenosayres predominan una visión desolada y tétrica de la vida y de los hombres, una filosofía desencantada y casi misantrópica que no sugiere la religiosidad que se le atribuye al autor, antes parece negarla. Lo que salva a esta novela del nihilismo hartmanniano y la desolación espiritual —y al lector de caer en la misantropía—, es el humor en sus muy variadas manifestaciones. Pocos autores de nuestra lengua lo poseen y prodigan tan copiosamente. Ambas aristas —humor y sombrío pesimismo—, se dan en el Ulysses con gran abundancia, y sería un tema digno de estudio serio averiguar si esta coincidencia es fortuita o causal y derivada —en otras palabras, es mera concordancia de temperamentos afines y de enfoques vitales análogos, o es secuela o influencia del uno sobre el otro. Hasta qué punto es esta dualidad —humor-pesimismo— genuina y original, o refleja y subconscientemente eco de la de Joyce. Zum Felde alude el tema pero elude su dilucidación en la exégesis consabida: En última instancia —dice—, tal vez sólo un poeta pudo haber escrito este libro. Pero un poeta que ha bajado al infierno de la realidad que trasunta —al de los vivos, no al de los muertos—, real y fantástico, sombrío y apasionado, burlesco y apocalíptico. Si el vacío que los argentinos le hicieron a esta legítima "buena novela” puede hasta cierto punto comprenderse —nunca justificarse—, la nula resonancia que entre los críticos ha tenido en el resto de América revela una vez más la frivolidad y el snobismo de la crítica actual. En tanto los "señoritos” que la ejercen ponderan superlativamente ciertos desvergonzados pastiches o el "cantinflismo” de estilo muy ostensible en obras recientes como la soporífica y pedestre La Casa Verde de Mario Vargas Llosa o La noche devora al vagabundo de Pablo García, no paran mientes —y algunos ni siquiera conocen— en una obra de tanto relieve en varios sentidos como Adán Buenosayres. Priva en América hoy una especie de maffia o alianza tácita entre los novelistas y críticos de la última promoción —los que llegaron en pos de Carpentier, Yáñez, Rojas, Asturias, Uslar Pietri, Marechal y Mallea, todos los cuales rebasaron ya los sesenta años. Como carecen del talento y la originalidad de los citados y del de muchos de la generación que los precedió, estos neófitos —tanto críticos como creadores— se refugian en el más impúdico mimetismo técnico, el cual revela su ausencia de originalidad por una parte y su petulante snobismo por la otra—mimetismo y snobismo frívolos a los que los críticos hacen coro y proclaman como grandes conquistas técnicas. No son conquistas sino plagios o hurtos cínicos. Como son ineptos para inventarlas, las copian con una impudicia y un lacayismo intelectual que sólo tiene equivalente en la conducta de los políticos y generales que en América gobiernan. Cualesquiera que sean las limitaciones de las dos generaciones anteriores (1910-1960) por lo menos evitaron esta ramplona proclividad al calco. De ahí que las expresiones más logradas que nos dejaron sean las más auténticas, veraces y genuinas que por acá se han escrito. La segunda de las novelas de Marechal hasta la fecha publicadas carece de la extensión, interés y trascendencia que se descubren en la primera. Adán Buenosayres tiene 741 páginas, en tanto que El Banquete de Severo Arcángelo, sólo alcanza 292. Mientras la primera es fantástica sólo en parte, El Banquete cae en su totalidad dentro de esta clasificación. En su primera narración, sin dejar de ser original, Marechal se propuso dos modelos, no así en la segunda. Tema, estructura, técnica y desarrollo son también muy diferentes. Lo que más las emparenta es el humor de buena ley que en ambas prodiga el autor, y la dignidad y riqueza del estilo, veteado de gran profusión de tropos, símbolos y metáforas que lo enriquecen y avaloran. A pesar de la complejidad de Adán Buenosayres, esta narración no es, ni con mucho, tan intrincada, exótica y aún esotérica como El Banquete. En esta obra Marechal combina formas y procedimientos de la novela fantástica, la de aventuras y de misterio con los de la novela policíaca, y aun le añade toques oníricos y hasta picarescos. Pero a diferencia de Adán Buenosayres en la que a despecho de burlas y pitorreos la actitud del autor frente a su tema no es frívola y revela su honda preocupación patriótica, en El Banquete prevalece el ingenio, el juego de la fantasía, la brillantez inventiva, el propósito de intrigar y poner a prueba la capacidad del lector para desenredar la embrollada madeja, y descifrar los acertijos o rompecabezas que este laberíntico relato implica. En una creación priva una actitud seria y angustiada —a pesar de las chirigotas, fisgas y mofas irónicas—, en esta última, por el contrario, descubrimos un ademán de sesgo frívolo, de travesura ingeniosa, de brillantez mental que propone una larga serie de enigmas y crucigramas para entretenimiento de lectores muy cultos aficionados a estos juegos malabares de la inteligencia. En esta novela Marechal se mantiene en la órbita o modalidad narrativa, alquitarada y superintelectualizada, que Jorge Luis Borges había transitado en muchos de sus cuentos, y también Adolfo Bioy Casares. Es posible que la lectura de Borges, sólo un año menor que él, haya sugerido a Marechal esta aventura fantástica enmarañada y prolífica en alegorías y símbolos cuyo sentido debe adivinar el lector. Todo en esta alquitara de la imaginación es quimérico, fabuloso y fantasmal, pero en la lógica de la invención y en el recóndito propósito del titiritero que rige esta máquina todo tiene su razón, su lógica y su sentido. El se limita a proponer los enigmas de la charada y que el lector se las arregle como pueda. Como los cuentos de Borges, esta es "novela para novelistas” o para lectores aficionados a este deporte. El propio narrador ficticio (Leandro Farías) nos confiesa en la página 265 su perplejidad ante el arcano que es el Banquete: En las doce horas que siguieron, la obsesión de aquel jeroglífico me persiguió como un tábano rabioso. Y no queriendo yo sentarme a ciegas en aquel Banquete o pandemónium, busqué la clave, una vez más, con desesperación y hasta con ira. Entonces advertí que me quedaba un solo hilo suelto en la madeja: el Salmodiante de la Ventana. Pero el Salmodiante resultó una pista tan enmarañada y abstrusa como todas las otras. Señalaré por último otra curiosa concomitancia. Se percibe en las dos novelas de Marechal un talante orgulloso y displicente, un humor altanero y peyorativo que recuerda a Vladimir Nabokov y más lejanamente a Boris Pasternak, pero como estas peculiaridades intelectuales y psicológicas se dan muy pronunciadas también en Joyce, es casi imposible determinar si esta influencia —si de influencia se trata—, procede del irlandés o de los rusos nombrados. Es probable, sin embargo, que estemos en presencia de coincidencias temperamentales y actitudes idiosincrásicas y mentales afines, y no de influjos. El complejo de superioridad intelectual se da en el argentino igual que en los otros tres, si bien no en grado tan ostensible y cáustico como en Joyce y Nabokov. Los lectores afectos a este género de obras tienen en El banquete de Severo Arcángelo una de las más enredadas, sutiles e inextricables que pudieran encontrar en nuestra lengua. Quien esto escribe es poco adepto a charadas, acertijos y logogrifos, pero aunque no consiguió —ni se lo propuso— desenmarañar el laberinto, gozó intensamente con el humor que en el relato derrocha el autor y con la calidad del estilo. Doble y siempre grato deleite estético. Por lo demás, la técnica de la novela no ofrece ninguna novedad. Lo inusitado es el tema mismo. |

|

ensayo de Manuel Pedro González

Publicado, originalmente, en "Cuadernos Americanos" Año XXVI Vol. CLI 2 Marzo-Abril 1967

CIALC Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Link del volumen:

http://www.cialc.unam.mx/ca/CuadernosAmericanos.1967.2/CuadernosAmericanos.1967.2.pdf

Leopoldo Marechal en Letras Uruguay

Editado por el editor de Letras Uruguay

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de ensayo |

|

Ir a índice de Manuel Pedro González |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|