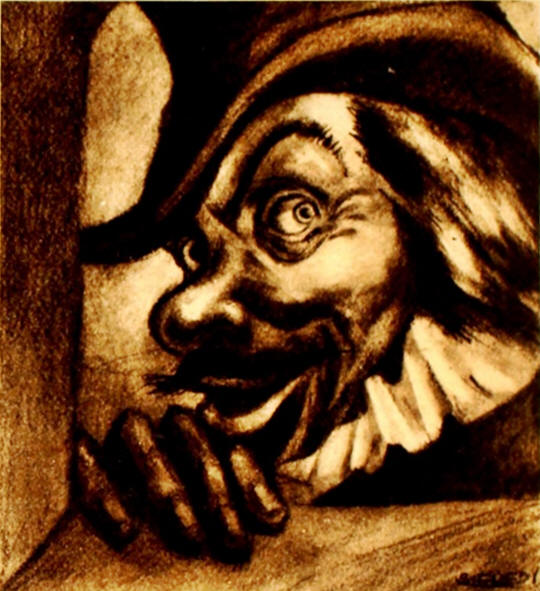

España en símbolos

El pícaro

Crónica de Francisco Ferrándiz Alborz

Suplemento dominical del Diario El Día

Año XXII Nº 1079 - Montevideo, 20 de setiembre de 1953 versión en pdf.

|

España en símbolos El pícaro Crónica de Francisco Ferrándiz Alborz Suplemento dominical del Diario El Día Año XXII Nº 1079 - Montevideo, 20 de setiembre de 1953 versión en pdf.

|

|

Un amigo me recordaba las palabras de Vaz Ferreira cuando dijo que "nuestro mundo literario se desenvuelva sin hostilidad y sin estimulo". La lectura del libro "La Novela Picaresca y el Pícaro en España y América", del profesor Ildefonso Pereda Valdés, nos trae a la memoria las pe labras del Maestro hispanoamericano, señalando en la literatura uruguaya la falta de hostilidad, pero también de estimulo. El parte literario uruguayo de cada día, acusa el “sin novedad en todas los frentes." El nothing news good news" de los ingleses, define exactamente el frente uruguayo de lucha literaria. Aquí todo va bien, sencillamente porque no pasa nada, ¡Lo que va de ayer a hoy! En nuestra voluntad de penetración espiritual hispánica, deseando llegar a su cogollo y sentirla para comprenderla mejor, el libro del profesor Pereda Valdés nos ha servido de exelente guía. De él ye había dicho su prologuista, José Pereira Rodríguez, que era lo “bastante y más que suficiente, pera enterar al lector de lo más seno que sobre el tema se ha escrito, y de cómo es de aceptable y respetable la posición de critico y sociólogo que asume Perera Valdés al echar penetrante mirada sobre un campo en el que muchos han arado en vano". Mucho se ha escrito sobre la Picaresca Española, mucho se escribirá sin que por ello se agote el tema. En la trascendencia de los géneros literarios, testimonio de la vida de las colectividades, buceo del alma popular, interpretación de una tipicidad psicológica tan diferenciada que la hace inconfundible con las otras literaturas nacionales, la literatura picaresca española ocupa lugar de excelencia por su entrañable realismo. Pero lo que hoy queremos destacar del libro del profesor Pereda Valdés es la proyección del pícaro, producto de la zona espiritual española a Hispanoamérica. Una parte del libro es dedicada a estudiar el clima picaresco de piratas, bucaneros y otros aventureros en América, y cómo estos tipos van condicionando el trasplante del pícaro español a la nueva tierra, con lo que el autor da mucha luz en las exploraciones de la fauna psicológica de nuestro medio. Y a continuación, el autor se enfrenta con la primera realidad interpretativa de la picaresca hispanoamericana, el “Periquillo Sarmiento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, el "Pensador Mexicano”. Una interpretación de la Monja Alféres, de Martín Fierro y las diferentes tipicidades que rodean al héroe de la Pampa; y el caminar anecdótico de Concolorcorvo en su "Lazarillo de Ciegos Caminantes”, dan al pícaro hispanoamericano una continuidad hipológica de su padre español, dentro de un nuevo escenario histórico y geográfico. Señala Pereda Valdés la preferencia de la literatura picaresca por el acontecer humano y la ausencia de paisaje. Creemos, sin embargo, que el paisaje, como realidad literaria, es un descubrimiento del romanticismo. Ante, de éste, el paisaje era una realidad ausente de toda recreación artística, aunque aparezca como fondo, o mejor trasfondo, en la anunciación de un nuevo estilo renacentista, en Vinci, por ejemplo. La nota predominante de la picaresca es el el realismo polidimensional. Realismo verista. Dice Pereda Valdés refiriéndose al Lazarillo de Tormes: "Lázaro sale al mundo desnudo. Su origen humildísimo no es disimulado por el autonarrador. El pícaro nada tiene que ocultar al mundo. El advenedizo que llega a caballero trata de esconder su origen: ostentar blasones supone ocultar humildad. Pero en el pícaro toda ocultación sería desmentir la desnudez con que viene al mundo." En este sentido, a la parasitología social de la picaresca, con sus burladores, cucos, rufianes, truhanes, etc., habría que alegar el de los cínicos, pero cínicos en el sentido clásico, los que hacen de la verdad la intima, un espectáculo para espejo del mundo. Esta declaración de veracidad, culto de la verdad, acompaña en el pícaro a la conformidad de la vida, al dejarse llevar por la aventura que se encuentra, que no es quietismo metafísico, sino asimiento de los hechos para cabalgar sobre ellos a paso de vida cotidiana. Bonilla resume en la picaresca estas dos entidades filosóficas: estoicismo y cinismo, es decir, conformidad a ritmo de nuestra vida y veracidad en la expresión de nuestros sentimientos. ¿Cómo aparece el pícaro en la realidad social española? ¿Por qué aparece? No hay tipicidad literaria sin antecedente social humano. España, cuando apareció La Picaresca como nuevo estilo literario, o más acertado sería decir cuando La Picaresca alcanzó su más alto vuelo expresivo, era el pueblo de más intensa vida nacional e internacional. Se hallaba en la plenitud de su obra de conquista y colonización del Nuevo Mundo, era centro de las grandes pugnas europeas para el predominio de las dinastías, se había convertido en el paladín de una nueva cruzada en la defensa de la catolicidad. Hechos son estos que autorizarían a creer que el pueblo español, en la realidad humana de sus componentes, no sufría contradicciones internas. Parecería absurdo pudieran realizarse tamañas empresas sin unanimidad de deseos y apetencias históricas, lo que fatalmente determina unanimidad de situaciones sociales. Es como si dijéramos que la sociedad española se hallaba integrada entonces por una sola clase, al margen de las contradicciones de clase social. El arte, muy especialmente la literatura, nos demuestra todo lo contrario. La contradicción interna existía, y se manifestó, en el mismo siglo XVI, en dos acontecimientos de gran trascendencia histórica. Político uno, las Comunidades Castellanas, defensa de las libertades de estamentos, villas y ciudades contra el centralismo de los austrias. Social el otro, las Germanías de Valencia, rebelión de los gremios y clases menesterosas contra el despotismo de la nobleza. Revoluciones política y social que se adelantan en un siglo a la revolución inglesa y en dos siglos a la francesa, pero sabido es que los derrotados no tienen historia, o por lo menos no la tienen cuando son los vencedores los que la escriben. Lo que importa señalar, para la historiográfia del pícaro, que el primer libro concreto de picaresca, la primera novela del género, al decir de Menéndez y Pelayo, la obra “príncipe y cabeza de la novela española", es el "Lazarillo de Tormes". La critica registra el hecho de que la palabra pícaro no aparece en este libro de autor anónimo. No existía el nombre pero bullía el hombre, el tipo, en la sociedad española de aquel tiempo. Como siempre, la literatura se recrearía sobre realidades preexistente. ¿Cual es la raíz filológica que nos descubra la esencia psicológica del pícaro? Parece que todo está en penumbra. Va prevaleciendo el criterio de su origen arábigo lo mismo que el de ganapan. Según algunos autores (Bonilla entre ellos), los vocablos arábigos bikaron (madrugador), bikaron (mentira), baycara (emigrante aventurero), bacara (abrir, cortar), podrían considerarse como el seno materno de la palabra pícaro. Por lo menos psicológicamente, el pícaro se halla saturado de una cierta niebla de fatalismo que muy bien podría haber heredado del clima espiritual árabe. La realidad social española se escinde en múltiples corrientes espirituales, producto de la diversidad de condiciones sociales de vida, polarizándose en tres grandes estamentos históricos. El místico (místico en el sentido español, tan alejado del alemán), con aventura hacia la divinidad. El soldado, con aventura hacia la terrenalidad. El pícaro, con aventura hacia la mundanidad. El primero define al español como realista del alma, elevación. El segundo como realista de la tierra, expansión. El tercero como realista del mundo, comunión. Pero estas tres aventuras españolas se hallan casi siempre transfundidos entre si. San Ignacio de Loyola tuvo mucho de pícaro y tuvo de soldado. Como hay picardía en Hernán Cortés, así como santidad. Y no poca santidad y milicia hay en el alma del Oran Buscón llamado Don Pablos. El pícaro español es una fuga espiritual hacía planos de una realidad inmediata, por haber fracasado el impulso inicial debido al choque traumático de las contradicciones sociales. El pícaro no es un producto patológico por línea degenerativa, ni un exhombre por anulación de su sentido de responsabilidad, ni un delincuente por atavismo. El pícaro es un producto humano hijo del medio social. Un alma en zig-zag, tangente siempre a posibles heroísmos y a múltiples miserias. Tunante, bellaco, rufián, todas las lacras infamantes tienen acogida en su actuación, pero siempre queda en el un atisbo de entendimiento para distinguir el bien del mal. Sin embargo, el hontanar de la literatura picaresca española no es masculina, sino femenina. Lo cual es muy lógico. Las típicas del alma colectiva aparecen mas acusadas y en mas cantidad en las clases mas oprimidas. "La Celestina", “La Pícara Justina", "La Hija de Celestina”, “La Garduña de Sevilla" y tantas otras, evidencian el hecha. Literatura que comúnmente se denomina de lupanar pero que en esencia es trasunto fiel de una realidad humana en una sociedad de estructura inhumana en sus relaciones de clase. Y volviendo al escritor Ildefonso Pereda Valdés, recogeremos uno de sus párrafos interpretación psicológica del personaje: “España dio en la literatura de la Edad de Oro, un personaje típico, que no puede encontrarse en ninguna otra época, ni explicarse sin las condiciones que lo produce. No nace el pícaro de la imaginación de los escritores del siglo XVI, no es invención ni criatura ficticia. Se extrae de la realidad. Afirmar que el pícaro nace de la realidad no significa que toda novela picaresca sea realista. El personaje extraído de la realidad fue idealízalo en algunas novelas como Guzmán de Alfarache. El afán moralizador de Mateo Alemán transforma a su personaje en un discurridor muy gracioso que ejemplariza sobre sus fechorías, en lo que se nota la contradicción entre lo dicho y lo hecho”. Pero —agreguemos por nuestra cuenta— que si toda novela picaresca no es realista, lo es el genero. Y en cuanto a las idealizaciones de Mateo Alemán y del mismo Quevedo, no hemos de olvidar que son concesiones hechas a la censura inquisitorial de aquellos tiempos, no tan brutal como la que se ejerce en nuestros días en los pueblos sojuzgados por dictaduras, rojas o negras. Y además, las idealizaciones. casi siempre de orden teológico, son para congraciarse con la iglesia, responden precisamente a ese fondo tridimensional del español de aquellos tiempos, por el que en todo pícaro hay un santo o un soldado en potencia. El pícaro es un tipo esencial del alma española, truncada ésta en los fundamentos de su devenir espiritual. El cesarismo de los austrias decapitó el universalismo hispánico, y el español tuvo que disgregarse en fuga de una realidad hostil, acompasando siempre un ensueño de aventuras, venturosas unas veces, desventuradas las más, como en el caso de Sancho Panza, sostén del alma inmortal de Don Quijote. |

Crónica de Francisco Ferrándiz Alborz - Montevideo, setiembre de 1953.

(Especial para EL DIA)

Suplemento dominical del Diario El Día

Año XXII Nº 1079 - Montevideo, 20 de setiembre de 1953 versión en pdf.

Gentileza de Biblioteca digital de autores uruguayos de Seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación

Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República)

Ver, además:

Francisco Ferrándiz Alborz en Letras Uruguay

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de crónica |

|

Ir a índice de Francisco Ferrándiz Alborz |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|