|

La fiebre |

|

|

|

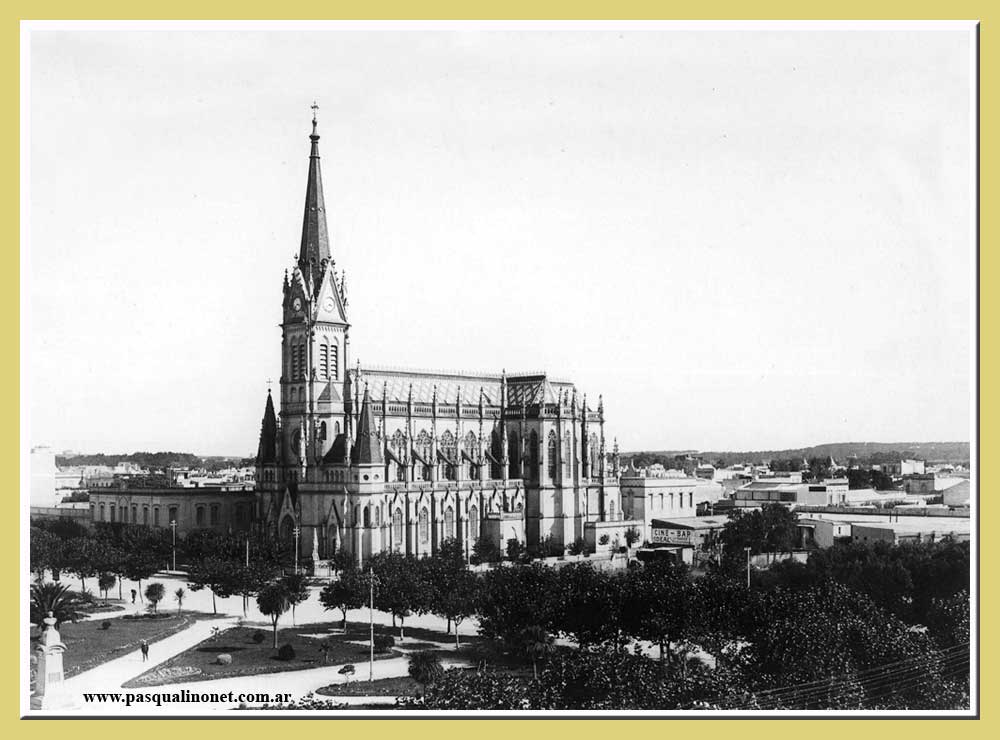

Una grave epidemia de fiebre tifoidea afectó el disperso caserío del pueblo de Mar del Plata en marzo de 1891. El mal provocó la reacción alarmante en los pobladores locales y pronto la histeria colectiva se hizo dueña de la situación. Los agentes municipales acompañaban a los efectivos policiales en el patrullaje de las distintas calles del pueblo y se establecieron garitas nocturnas en diferentes puntos para dar la alarma en caso de encontrar enfermos deambulando. Las autoridades improvisaron un lazareto para atender a los atacados por el mal en las dependencias del municipio. Empero, las víctimas fueron muchas y pronto el lugar fue insuficiente. Uno de los que más luchó para erradicar la enfermedad fue el doctor Augusto Muntkell, quien realizó una importante labor asistencial en compañía de su amigo, el joven médico Juan Héctor Jara. El problema más agudo consistía en la penosa situación por la que pasaban aquellos enfermos menesterosos que había desde entonces en el caserío. Ante una epidemia de tales características, los habitantes vagabundos y pordioseros se encontraban prácticamente desprotegidos. La noche del 22 una mujer a caballo se dibujó en la penumbra nocturno rumbo a uno de los puestos de vigilancia. Llevaba sobre la grupa a un muchacho de no más de quince años, que se encontraba en un total estado de desfallecimiento. El agente Marzolo, a cargo de la garita 23, recibió al enfermo. Un paisano ayudó a desmontar al muchacho que "volaba en fiebre". Y luego de acostarlo en un camastro improvisado, montó velozmente su alazán y a carrera forzada se dirigió a la municipalidad. La madre, vestida con algunos trapos sucios de barro y pasto, descalza y con el pelo desmarañado por la fatiga y el sudor, frotaba la frente del hijo con un trapo mojado. De un momento a otro llegaría el médico y la carreta. El joven agente se sorprendió pues la mujer parecía tener un defecto en el rostro. Cierta prominencia le arrancaba de la parte inferior de la mejilla derecha y se extendía hasta la sien. No se sabía si fue éste el primer rechazo instintivo lo que determinó los acontecimientos posteriores. El extraño estado del enfermo y el siniestro aspecto de una madre exhausta y desesperada generaron comentarios y chismes supersticiosos en el marítimo caserío. Jara condujo al paciente hasta el municipio. Luego de dos días, el muchacho llamado Pablo Urrieta parecía no querer recuperarse. Sus síntomas no se ajustaban a ningún parámetro médico conocido. Pasada la primera semana, las cifras de los enfermos se había triplicado y las medidas de prevención se redoblaron. Las soluciones que proponía el municipio a través de sus concejales parecían estériles y pronto el horror se apoderó de la ciudad. Los vecinos se encerraron en sus casas o emigraron rumbo a los pueblos más cercanos. El último tren con destino a la capital había salido de la estación el viernes a medianoche, seis horas antes de que el ferrocarril decidiera suspender sus actividades por tiempo indeterminado. La huelga de trenes dejaba a una Mar del Plata enferma en total estado de aislamiento. El Juez de Paz junto con el escuadrón de agentes policiales no podía atender las demandas de auxilio y asistencia que la población solicitaba; y muy pocas personas, en especial campesinos, tenían la valentía de enfrentar a los enfermos y exponerse al contagio. La labor de los doctores Jara y Muntkell consistía en reorganizar la infraestructura sanitaria local para brindar una lucha eficaz y definitiva contra el mal infeccioso. Primero trataron de convencer a las integrantes de la comisión directiva de la Sociedad de Socorros a los Pobres para que facilitaran la atención de enfermos infectados de la epidemia en las instalaciones de la Asistencia Pública, en el nuevo edificio a pasos del arroyo "Las Chacras". Esta insistencia era fundamental, dado que el local de la avenida Londres ofrecía inmejorables condiciones. El tiempo apremiaba y las damas que tenían un profundo "espíritu humanitario" se negaban a dejar trasladar a los infecciosos. Los doctores no soportaron más esa negativa y, sin contar con el apoyo del Concejo Deliberante ni con una decisión oportuna del intendente, ingresaron con cinco pacientes en estado terminal la madrugada del 4 de abril, ayudados por vecinos. Sin lugar a dudas, tomaban por asalto la Asistencia en nombre de la medicina. Las señoras, enteradas de lo ocurrido, manifestaron sus quejas ante el organismo municipal y la Iglesia. Allí empezó a tallar la figura nefasta del padre Eduardo Salazar, un sacerdote español llegado a Mar del Plata hacía tres años y con ideas extremistas sobre el pecado y el Apocalipsis bíblicos. El sacerdote aprovechó la oportunidad que la peste le brindaba para adquirir poder dentro de las decisiones políticas y sociales del pueblo. Y además, movido por un profundo recelo a los médicos, debido a una frustrada carrera de cirujano en su patria, buscaba por todos los medios posibles desacreditar la labor de ellos. En especial, su objetivo era el doctor Jara. Las misas de los domingos en la parroquia del puerto terminaban en abiertas discusiones debido a las posturas irreconciliables entre la razón, defendida por el ilustrado pensamiento de Jara, y la fe, adorada y ensalzada por el padre Salazar. Ninguno de los dos se toleraba y la fiebre los distanció aún más. El padre Salazar prometió realizar las gestiones necesarias que estuvieran a su alcance para restablecer el orden en el hospicio y restituirlo a sus naturales autoridades. La batalla contra el racionalismo ateo y el culto por la ciencia había encontrado su paladín. Ya verían los diplomados que pretenden abarcar la totalidad de la realidad. Por su parte Jara y Muntkell impartían las medidas necesarias para que desde el hospital se distribuyera los medicamentos y se capacitara rápidamente personal para salir a recorrer las zonas más afectadas. Los pacientes debían ser atendidos en sus propias casas, dado que los medios de transporte estaban paralizados. El miércoles por la mañana, cuando el sol despuntaba con brillo y amenazaba con ser una jornada muy calurosa y húmeda, un edecán del municipio envió una carta al domicilio del doctor Jara notificándole su inmediata presencia en una audiencia ordenada por los concejales. Juan Héctor compareció a la reunión. La audiencia revestía carácter de urgencia y el motivo se fundaba en las recriminaciones del padre Salazar esgrimido en abogado de las fundadoras del lazareto de la avenida Londres. La rivalidad entre ambos personajes afloró. El racionalismo del doctor, no exento de ironía y cierto esnobismo diletante, se contraponía con una patética, melodramática y devota fe cristiana del sacerdote mezclada con elementos demonológicos y mucha dosis de superstición, que por supuesto negaba rotundamente, apoyado en la lectura de los Santos Evangelios. Pero las luchas de poder suelen ser resentidas en cualquier parte y particularmente en una sociedad pequeña como la de Mar del Plata. En los días de mayor brote de fiebre, el doctor Jara mantenía una discusión acalorada con los concejales sobre las medidas necesarias: —Recuerde usted, señor presidente de este honorable Concejo Deliberante —repetía con un dejo de cansancio—, que las medidas tomadas en 1885 por el doctor Bayley respecto de las napas no fueron tenidas en cuenta por este concejo hasta recién el año pasado, cuando se instrumentaron los mecanismos necesarios y se montaron las cisternas en la plaza Mitre, debidamente equipadas con los filtros importados de Inglaterra. El presidente se alzó de su asiento y gruñó desde su tribuna: —¡No me diga a mí lo que es una precaución, señor doctor! Tampoco acepto que cuestione mis actos de gobierno y me haga quedar como un inepto delante de todo la comuna marplatense. Los demás políticos miraban con fastidio a Jara quien parecía una estatua enhiesta en medio del salón. El doctor miró en derredor y comprobó que los rostros de muchos revelaban una completa falta de discreción y prudencia. El concejo estaba prácticamente entregado, desorientado y abatido por la crisis virósica y ya no administraba decisiones eficaces. El presidente continuó: —No voy a entrar en detalles presupuestarios para demostrarle la inconveniencia y los problemas que tuvimos con esos filtros porque no viene al caso... —Disculpe, señor presidente—interrumpió Jara —, pero tengo una población en estado de alerta y cada minuto que estoy aquí descuido a un paciente... Solicito, con el mayor de los respetos que los señores concejales se merecen, se me diga por qué fui citado esta mañana. De lo contrario, y no creo proceder en desacato a la autoridad, regresaré a mis urgentes ocupaciones profesionales en beneficio de la población. El presidente esgrimió entonces las quejas que se le habían formulado en su despacho por la ocupación ilegítima de la propiedad y los mecanismos de coerción utilizados en la jornada de asalto al edificio de la Asistencia Pública. Por su parte, y en una magistral apología, Jara convenció al tribunal que las medidas inconvenientes y violentas que se vio obligado a ejecutar fueron en nombre de la salud de los enfermos. Expuso los detalles de la ocupación, que se realizó en forma pacífica pero desesperada. Los pacientes no entienden de otras razones que no sean la de aliviarles el mal. Luego concluyó con el comentario del paciente más grave: Pablito Urrieta. Los concejales entendieron que el doctor hablaba con la razón. No había más argumentos para molestarlo. El hombre trabajaba denodadamente para paliar la situación. Algunos presentes principiaban a abandonar el recinto luego de las atildadas y justas palabras del médico cuando el presidente del concejo, instigado por el padre Salazar agregó: —Disculpe doctor, estamos convencidos de que su accionar es legítimo mientras dure la epidemia y lo facultamos a que prosiga. Por otro lado... hay una cuestión más que tratar. Jara estaba realmente impaciente y en su gesto se denotaba aburrimiento. Ante el requerimiento del político intentó poner un rostro benévolo y complaciente. Permaneció en silencio dispuesto a soportar otro embate. —Bien. Usted nos explicó el estado clínico del paciente... Pablo Urrieta. Un muchacho que ingresó el pasado viernes, traído de la estancia "Los Alerces" por su madre. ¿Es correcto lo que digo, doctor? —Correcto. Como dije anteriormente, Pablito está en estado crítico. La criatura es una de las personas que más tratamiento necesita. —Ahí está el problema, este concejo le solicita que dicho paciente sea visitado por padre Salazar para una revisión espiritual del niño. —¿En qué consiste una revisión espiritual? —Los detalles del asunto serán remitidos a usted por el padre Salazar en persona cuando se realice la visita. La disputa estaba sellada. Jara no sabía cuál sería la conclusión del padre pero estaba seguro de que habría problemas con el tunante. El padre Salazar, receloso y pícaro, sembraba cizaña ocultándose detrás de su investidura. —En el período de defervescencia, los síntomas remiten lentamente, y entre los 7 y 10 días suele desaparecer la fiebre. Luego sobreviene el período de convalecencia entre 15 y 30 días y el aspecto del paciente revela hasta qué punto se ha resentido el organismo por el grave proceso sufrido. A veces se presenta caída del cabello como es este caso. Estimamos con el doctor Muntkell que este chico atraviesa el período álgido de la convalecencia —explicaba Jara con objetividad. Pero Salazar se burlaba de las observaciones de los profesionales la tarde que realizó la visita al hospicio. El sacerdote y un escribano miraron de reojo al paciente y no se animaron a tocarlo. Examinaban, a juicio eclesiástico, a una criatura de otro mundo. Mientras tanto, una enfermera recambiaba los paños embebidos en agua fría para paliar la fiebre descomunal. Los gestos del sacerdote y su discurso entrecortado delataban su personalidad arrogante y cascarrabias. Estaba impaciente por resolver la situación a su favor. No le importaba la epidemia, sino vencerle la disputa al doctor Jara. La Iglesia contra la Ciencia. Allí estaba el desafío que lo tenía como protagonista. El caso del paciente Pablo Urrieta era una forma de presionar al doctor hasta hacerlo rabiar de veras... ¿Cómo reaccionaría luego de que se llevara al chico? Salazar no escuchaba las atenuadas explicaciones del doctor. Levantó una mano e hizo acallar al profesional para indicarle: —¡Obsérvelo usted mismo! ¡¿Qué ve allí?! ¡Por todos los santos del cielo, doctor! No me diga que ese cuerpo achicharrado, calvo en tan sólo una noche, con las cuencas ennegrecidas y las pupilas dilatadas puede ser un hijo de Dios. Jara no entendía el razonamiento de ese demente. —Ese cuerpo infecto —continuaba el prelado— debería ser incinerado cuanto antes. Usted y yo corremos peligro, doctor. Por mi parte, será conveniente que no regrese a esta habitación a no ser para evacuarla con los debidos y sacrosantos procesos purificatorios. El paciente empezó a sangra por la nariz y atravesaba unas leves convulsiones: —¡Apártate, Satanás! —exclamó el cura e hizo que le cayeran al suelo las lentes al escribano, aterrorizado por la teatralización. —Son frecuentes las hemorragias nasales —indicaba Muntkell—, en este tipo de enfermedades. —¡Indicio inequívoco del Maligno! Anote escribano... —ordenó Salazar. —¿Qué va a anotar, idiota? —gritó desaforado Jara, harto del bochorno—. El término médico para su ridícula observación es epistaxis. Hágame el favor de salir inmediatamente del lugar o lo hecho a patadas. Una enfermera entró con urgencia exclamando: —¡Doctor, los analgésicos para la diarrea! ¿Dónde están? Otra gritaba desde el fondo: —Urgente, progresivo estupor en doña Filomena. ¡Doctores! El sanatorio era un ir y venir de personas atendiendo a los postrados enfermos. —Como verá, tengo mucho trabajo, señor sacerdote... No voy a soportar un segundo más sus estupideces teológicas. Se había acabado toda diplomacia y los buenos modales no estaban de rigor ese día. Salazar replicó entonces: —Usted no comprende los designios divinos. ¡Ateo! ¡Socialista! Pero volveré y me llevaré a esta criatura. ¡Con la fe erradicaré la peste de Mar del Plata! —¿Realmente usted nos pide que le entreguemos a un muchacho para ser sacrificado? ¡Usted está loco! —concluyó Muntkell con resignación. Pero el doctor Jara estaba a punto de abofetear y echar a patadas al cura y al mojigato escribano. Era evidente que la locura se había apoderado de las autoridades municipales y nadie tenía el valor de ponerle freno al delirio. Entonces, Jara lo haría aun a costa de su propia seguridad. El doctor Muntkell sofrenó la cólera de su colega y restableció los ánimos. Ayudantes de la Asistencia entraban con más pedidos de vituallas y camillas para trasladar a la zona del puerto. No había tiempo para rencillas y Jara comprendió pronto la inutilidad de la violencia. Por su parte, Salazar miraba impertérrito el corrillo de personas trabajando y se apartó hacia un rincón de la estancia, de espaldas al paciente. Luego comentó: —El intendente no está en la ciudad; motivos urgentes requieren su presencia en Buenos Aires. Entre usted y yo —le dijo a Jara—, el muy atorrante se ha escapado para dejar a la "buena de Dios" a toda la ciudad y su epidemia. En lo que respecta al Juez de Paz, está muy atareado con su "tropita" en cuidar los límites de la ciudad. ¿Acaso no lo sugirió usted en la sesión del pasado martes? Y a estos —se refería a los concejales—, los controla el miedo, o sea, yo. El cura estaba poseído realmente, pero no por algún agente del infierno, sino por su soberbia que ya se delataba en sus sermones racistas y apocalípticos. Buscaba por todos los medios de regresar a los oscuros tiempos de la era medieval; pero no se le había presentado la ocasión hasta ese momento. La entrevista espiritual terminó mal; no fue violenta pero la indiferencia de los doctores, preocupados por sus enfermos, pronto olvidó la nefasta presencia del sacerdote y su acompañante. En pocos minutos más estos habían abandonado el recinto. Pasaron cinco días entre ofensas y amenazas. A las once de la noche, el doctor Jara buscaba explicar las extrañas manchas violáceas y oscuras como moretones en el cuello y la parte anterior del cráneo. Consultaba ferviente los manuales y los apuntes pero no encontraba la adecuada razón que convenciera a esos ignorantes. ¿Pero, acaso escucharían? Sólo un argumento convincente podía acabar con la locura que se gestaba en las calles. Los "estigmas" y símbolos infernales no pasaban de ser extraños síntomas de una enfermedad que podía realizar una mutación con el tiempo. ¿Cómo hacerles entender cuando lo que estaba en juego era una absurda rivalidad? ¡Y justo la huelga de trenes! De lo contrario, los medicamentos necesarios recetados a los laboratorios porteños solucionarían esas anomalías físicas en un ochenta por ciento; después el tratamiento sería paulatino pero seguro. Su señora le servía té en una taza que le traía gratos recuerdos de cuando era estudiante en la Universidad de Córdoba. La luz difusa de la lámpara de su escritorio inundaba la carpeta de cuero que estaba repleta de notas y apuntes individuales de los síntomas más agudos de cada paciente. Había revisado una y otra vez las observaciones, las había cotejado día a día y no encontraba la solución. El caso de Pablo Urrieta lo empezaba a obsesionar y cansar. Si no encontraba la forma de revertir la sintomatología de ese muchacho, las huestes de Salazar se lo tragarían en una bocanada de odio e ignominia. Por primera vez, desde que la herética pesadilla había comenzado, sintió miedo y debilidad. Sin la debida protección policial, con una ciudad en cuarentena, los pobladores estaban prácticamente al borde de la anarquía; y una chapa con las inscripciones de la matrícula de doctor no detendría el torbellino de horror y violencia que se gestaba lenta pero inexorablemente. Alrededor de las tres de la mañana, Analía, la enfermera que asistía a Pablo, entró algo más calmada después de luchar con la fiebre por casi tres horas. Muntkell había salido a inspeccionar la cuadra vecina y no regresaría en, por lo menos, dos horas. Flores montaba guardia en la cabeza de puente y flotaba cierta relativa tranquilidad en la noche marplatense. En ese intervalo, Jara aprovechó para revisar, una vez más, el cuadro del paciente. Estaba preocupado por Pablito. Era un caso curioso el del muchacho. Había señales inequívocas que manifestaban el estado prodrómico de la epidemia. Así había sido recibido cuando la guardia lo condujo al lazareto municipal. El malestar vago, acompañado de dolor de cabeza, quebrantamiento general, fiebre ligera y alteraciones en el ritmo de la defecación eran lo regular. Recordó las palabras honestas de la madre cuando le explicaba el cuadro inicial: "yo le digo siempre que coma un poco de yuyo, como los perros, ¿vio? Pero no me hace caso y se atraganta con la carne grasosa y... ni siquiera toma mate que puede lavarle el intestino... no hay na´que hacerle es seco e vientre, el guacho". Luego cotejó la frecuencia de los intervalos con mejoría, pero al final los síntomas se recrudecieron, especialmente el dolor de cabeza. Jara leía en sus ajados manuales: "En esta fase el bacilo de Eberth se encuentra ya en la sangre..." La voz del sacerdote se colaba en su conciencia y no dejaba que se concentrase: "Usted estudia en esos libros mientras yo me dedico a orar por todos los bienaventurados de la comunidad. ¡Qué contradicción! No reniego de la ciencia, doctor, pero la fe es más eficiente y purificadora que todos esos tubitos y frascos que tiene en su casa". Golpearon la puerta. El doctor se levantó para recibir a la persona que ingresaba con sumo cuidado para no incomodar. Era Flores que traía alarmantes noticias. —Me informan que Salazar se ha reunido con algunos concejales y está juntando un grupo de vecinos muy devotos y mojigatos para insuflarles la saña en sus corazones. No dudo que en poco tiempo más se precipiten sobre esta asistencia. —¿Qué hacemos entonces, carajo? ¡No les voy a entregar al muchacho! ¡Que quede bien claro! No quiero que el periódico publique la muerte de un niño como chivo expiatorio de una epidemia que no sabemos cómo controlar. El cabo Flores escuchaba pensativo. Contaba con tres hombres leales dispuestos en la defensa del pequeño sanatorio. —A lo que puede llegar el fanatismo. No han hablado de lo que harán con el muchacho pero no creo que lo traten mejor que nosotros —observó Jara con notable impaciencia—. Las aristócratas insuflan los ánimos esgrimiendo que el hospicio no puede contar con enfermos infecciosos. ¡Malditas! Quieren un sanatorio para curar raspaduras y colocar cataplasmas. ¡Por Dios! Salazar encabezaba una columna que avanzaba lentamente por San Martín rumbo al puente "La Carolina". No eran muchos vecinos, pero portaban algunos machetes y gran cantidad de teas encendidas. El espectáculo no parecía ser grato. Muchos corrían a informarse y se exponían a ser golpeados por los manifestantes que proclamaban al viento algunas lacerantes infamias contra los doctores del sanatorio. Otros se unían a la terrorífica procesión con cantos religiosos memorizados de la misa. El hijo de Peralta Ramos atravesó la columna de fanáticos conduciendo un Ford a toda marcha. Alcanzó el puente y estacionó el carro al lado del tilbury del cabo Flores. Entró en la Asistencia Pública. Las caras de los allí presentes giraron en la dirección del huésped, quien inmediatamente empezó a atajarse con ademanes y rostro desencajado: —No, no, no... no me miren así porque en realidad traigo malas noticias. La columna está a unos mil metros. Está indecisa todavía, pero de seguro se encaminará para acá de un momento de otro. Cabo Flores, sugiero que organicemos ya una pequeña defensa. Flores impartió órdenes a sus subalternos. El doctor Muntkell, exhausto luego de recorrer una veintena de domicilios con enfermos, se recostó sobre un sillón en el rincón más alumbrado de la sala y su fuerte porte pareció desinflarse. —¿Qué vamos a hacer con este muchacho? —preguntó a la concurrencia que estaba más desconcertada que él—. No podemos empezar una batalla en medio de esta epidemia... pero tampoco vamos a entregar el cuerpo de la criatura a un cura demente y endemoniado —dijo mientras su mirada desconsolada buscaba el apoyo de su amigo y colega. Jara miró malhumorado y pensativo el cielorraso mientras una araña parecía desafiar, con su tela, la higiene del lugar. —Estuve en la oficina de correos y me comuniqué con el intendente—aportó Peralta Ramos—. ¿Quieren saber cuál es la solución de nuestra máxima autoridad municipal? —interrogó con aire burlón. Todos esperaban la respuesta sin gran esperanza. —El intendente no me supo dar una definición precisa sobre las medidas. O el telégrafo no funciona bien, o el miserable se lava las manos. ¡Señores, estamos en un total estado de indefensión...! ¡La anarquía reina en Mar del Plata! ¡Esta ciudad es tierra de nadie! —Si es así, nos arreglaremos por nuestra cuenta —opinó una enfermera que escuchaba en silencio desde la puerta entreabierta. La observación de la mujer que se ruborizó luego de haber interrumpido la conversación de los hombres sin permiso alguno, alentó a los caballeros. Un nuevo aire de dignidad aportaba el juicio certero y justo de la señorita, que proseguía con las faenas del sanatorio. —¡Maldita huelga de ferroviarios! Pronto se acabarán las reservas cloromicetina y no tenemos forma de reponerla —seguía quejándose Jara. Una bocina resonó en medio de la noche. Era la inconfundible señal del auto de Victorino Aguirre, quien provenía desde el sur a toda velocidad. Estacionó con su tradicional voltereta de ruedas traseras arando la tierra. Personaje notable por su excentricidad, alegría de vivir y optimismo, siempre estaba dispuesto a colaborar de manera desinteresada y buscar un poco de acción en un mundo demasiado reglamentado jurídicamente para ejercer el cargo de paladín. El acaudalado terrateniente traía las malas noticias que todos conocían y que en pocos minutos se harían realidad. Aguirre descendió con presteza de su flamante Renault a cadena, de un color amarillo patito, admirado coche y uno de los que circulaban por la ciudad asustando a los desprevenidos transeúntes. —¡Al fin un poco de acción!—exclamó el estanciero mientras se quitaba el polvillo de su gabardina. Traigo noticias de Punta Mogotes. El Juez de Paz está con nosotros; sólo nos pide que aguantemos aquí hasta que llegue con su gente. Allá en el sur hay también disturbios y han acusado a una pobre anciana de bruja; todo instigación del querido sacerdote que ustedes ya conocen. Jara y Muntkell que habían salido a recibirlo, lo escuchaban preocupados. El horizonte se iluminó con un anaranjado y humeante fuego de antorchas. Aguirre giró su cabeza y percibió el espectáculo que se avecinaba. Jovial y seguro quitó sus gafas de conducir y se encaramó sobre el asiento trasero del coche para tomar una escopeta de caño recortado, su última adquisición inglesa. —Ajá... después de todo, caballeros, Mar del Plata está enferma pero no es una ciudad aburrida —dijo con irreverente alegría. Cargó el arma y revisó la mira ante los doctores que lo observaban azorados. Luego agregó: —Cabo Flores, dígale a sus chicos que bajen los barriles de combustible que traigo en el "Reno". Creo que ayudarán. Estimados doctores, me pongo a vuestra disposición. Ante la perplejidad de los médicos que trataban de orientarse en esa confusa situación, Aguirre prosiguió con entusiasmo y resolución: —Primero voy a empezar colaborando con el vehículo... Es evidente que usted, doctor Jara, y el enfermo no pueden seguir aguantando más esta posición. Dado que el puente acaba de ser tomado, el "Reno" ayudará a alcanzar con celeridad el próximo cruce... Y si la cosa se pone espesa... —articuló la oración mientras amartillaba la escopeta de doble calibre—, usaremos esto. El doctor Jara ya no ganaba para sobresaltos. Al fanatismo del padre Salazar se le sumaba el incontenible deseo de cacería de Aguirre. Sin pérdida de tiempo, los hombres concertaron la mejor defensa. Los dos vehículos obstruían el paso del puente estacionados en forma de V. Flores y tres policías más habían conseguido unos cuantos metros de alambrado de púas y los habían desenrollado formando una pequeña barricada. Si el pelotón encabezado por el sacerdote decidía franquear el cerco, cosa que era lo más probable, tendrían serias dificultades y unos cuantos raspones. Todos eran conscientes de que había que evitar el uso de las armas, pues el incidente, hasta el momento, no había pasado de las simples amenazas verbales. Aunque, por otro lado, las circunstancias de la epidemia habían sobresaltado a más de un vecino. Sólo faltaba que se encendiera la mecha para que explotara el polvorín. Y, a decir verdad, el padre Salazar estaba colaborando de maravillas con ese propósito. Los hombres del sanatorio esperaron lo inevitable. El griterío era infernal y las piedras se sucedían una tras otras martillando las conciencias de los asediados. Las imprecaciones a rendirse y entregar al "demonio" ya colmaban la cordura de cualquier ser humano. El Ford de Peralta Ramos junto al tilbury que había traído Flores yacían destrozados en la entrada del puente y la pequeña barricada de alambre y postes ya había sido cercenada y pisoteada por las tropas del sacerdote. Lo único que se había improvisado como última línea de defensa era un cordón de combustible. El líquido regaba una delgada zanja que los hombres excavaban instantes antes de la pedrada. Ensoberbecido por el delirio y la religión, Salazar se había transformado en los últimos dos días en un caudillo despótico y cruel, que amenazaba con inaugurar los oscuros tiempos de la Inquisición medieval. El doctor Jara conversaba con su colega Muntkell tratando de entender las absurdas circunstancias de la locura colectiva: —Es inevitable... la medicina es insuficiente y las autoridades no están dispuestas a ayudar. El corrillo de delirantes no se detendrá. Con cada paso que dan se envalentonan más y más, alentados por ese pobre infeliz. Lo que no entiendo es cómo puede convencer a toda esta pobre gente que siempre fue fiel al trabajo y ahora debería estar ayudando a los enfermos —decía mientras se tomaba la cara con las manos. Luego agregó: —Y yo acá encerrado y encima sitiado por este fanático... —se exasperaba Jara y golpeaba los puños contra un escritorio. Los demás caballeros trataban de consolar la desesperación de un doctor consagrado a los enfermos y atado de pies y manos debido a la amenaza que se cernía sobre el pobre muchacho. —¿Cómo está Pablo? —preguntaba Juan Héctor a cada rato. —Los síntomas febriles de la primera etapa ya no están y el cuadro parece disminuir por momentos para reaparecer con furia luego... Muy inestable es mi conclusión —evaluó Muntkell con objetividad. —Gracias, doctor. Las piedras continuaban haciendo su impacto contra los ventanales de la Asistencia Pública. Primero fueron algunos cantos aislados para luego convertirse en una verdadera artillería que retumbaba por todos lados. Era necesario dejar que los vidrios se rompieran inexorablemente, dado que los postigos habían sido retirados para ser refaccionados y estaban recostados debajo de un cobertizo. La situación empeoraba y ninguno de los presentes quería reconocerlo. Tarde o temprano entrarían y sería el fin. Agachados y en cuclillas, tratando de no cortarse con los vidrios rotos esparcidos por el piso, no podían divisar con claridad lo que ocurría afuera. Flores se incorporó y salió por una puerta lateral disimulada con una enredadera. Todavía no habían cruzado la barricada pero unas treinta antorchas humeantes, palos, azadas, rastrillos y agitaciones de brazos se alzaban del otro lado del arroyo. De un momento a otro atacarían. Una palma abordó el hombro de Flores por la espalda para darle ánimos y confianza. Era el doctor Jara que le comentó: —Trataré de calmar a la gente con algunas palabras. El cabo intentó detenerlo pero su prudente consejo no bastó y Jara salió al frente de la Asistencia, expuesto a los piedrazos. —Señores, vecinos del pueblo de Mar del Plata, el jefe municipal se ha desentendió de nosotros... y ha huido a la capital... —¡Callate Jara y entregá al muchacho, Satanás! —gritaban voces roncas y apagadas. —El tranvía —continuó el médico explicando la situación— no funciona. Los dueños han retirados los animales por temor a que se enfermen y el suministro de electricidad está cortado en los demás ramales. ¿Por qué no reinstalamos el servicio para acortar distancias...? ¡Padre Salazar, acabemos con este absurdo y ponga a toda esta gente a colaborar de verdad...! Una piedra le rozó la mejilla derecha y abrió un surco leve en la piel. Pronto la herida sangró y el cabo Flores alejó al confundido Jara de la vista de los sitiadores, quienes llenaban de escarnios y vociferaciones el silencio de la noche. Avanzaban directo al edificio. Aguirre encendió la mecha y el combustible ardió con refulgente violencia. Una cortina de fuego se interpuso entre sitiadores y sitiados. El charco de petróleo era la última y agonizante defensa. La figura del padre Salazar se distinguió en medio de la pequeña multitud iluminada por el ardor de las llamas. Montaba sobre un caballo petiso y vestía un negro hábito con una cónica capucha que le ocultaba el rostro por completo. Sólo su afilada nariz podía advertirse ante el resplandor. El sacerdote levantó los brazos al cielo y gritó con voz quejosa y flemática: —¡Criaturas del demonio! ¡Combaten con la única arma que les pertenece! ¡El fuego! ¡Malditos! En pocos minutos la cortina perdería intensidad y la hueste vecinal la atravesaría sin dificultad. Salazar continuaba con delirio: —Pronto sentirán el poder de la gracia divina. Pueblo de Mar del Plata, mirad cómo nos han arrojado en nuestro camino de purificación, esos artefactos mecánicos, dilectas criaturas del Averno que contaminan la senda del Señor con el infecto humo negro de sus negras entrañas... El sacerdote se refería a los coches destruidos por la turba. Ya hablaba para sí perdido en alocadas razones: —Estoy harto de esta civilización que espanta los nobles corazones y reemplaza la comunicación con alambres eléctricos... Deliraba presa de un paroxismo estremecedor. Nadie le prestaba atención. El vulgo atravesó la delgada y moribunda línea ígnea y se abalanzó sobre el edificio. Una tea encendida fue agitada con violencia y el viento dispersó sus chispas que cayeron sobre las ropas de uno de los paisanos. Sin advertirlo, en poco tiempo empezó a arder su camisola de chiripa y arpillera. Mientras otros trataban de evitar la quemazón, Salazar ordenó: —¡Es el momento! ¡No esperemos más, ataquemos la casa y destruyamos los embrujos y hechizos maléficos! La columna alcanzó el umbral de la construcción. Dos hombres forzudos y de tamaña estatura mordieron la puerta principal con poderosas y filosas hachas. En contados segundos, ésta quedó convertida en astillas. Otros levantaban los postigos y los estrellaban contra los ventanales. Varios picaban las paredes laterales con pesadas mazas. Nada parecía importarles. Sólo el brutal deseo de destrucción. Entraron alocadamente. Se detuvieron en seco al pisar el hall de recepción. Los doctores y demás caballeros formaban un minúsculo grupillo apiñado y compacto. Estaban dispuestos a hacer fuego con las pocas armas con que contaban. Detrás de ellos, las enfermeras cuidaban las puertas que conducían a las habitaciones. Nadie habló. La turba cedió el paso para que ingresara su líder. Inexplicablemente el sacerdote se demoraba. Algunos vecinos giraban sus cabezas para mirar lo que ocurría en el exterior. Faltos de dirección no atinaban a realizar un nuevo movimiento. Además, el temor a un disparo los mantenía a raya. —Sólo deseamos el cuerpo del embrujado —gritó Salazar montado todavía en su caballo y con quejumbroso aliento desde el exterior. Allá en la ribera próxima del arroyo, unos fanáticos colgaban una soga sobre un mojado sauce llorón. Tétrico era el panorama previo a la injusta ejecución. El caserío enmudecido, preocupado y temeroso no asomaba en el pueblo fantasma. Las calles desiertas eran las sendas por donde transitaban el oprobio y la insultante atrocidad. La turba se retiró lentamente hacia el exterior en busca de directivas precisas. Los caballeros armados se animaron y asomaron sus narices en la entrada. Aguirre adelantó unos pasos y descargó su escopeta en clara señal de no tener intenciones de disparar. Movió un brazo e hizo descansar el caño de su escopeta sobre el hombro. La turba enmudecida comprendió el gesto. Algunos de los presentes trabajaban para él. El patrón demostraba cierta cordura en esos momentos. Aguirre miró a la concurrencia y preguntó con naturalidad: —¡¿Por qué el padre Salazar no descubre su rostro?! Señores, nos pide que entreguemos a un demonio. ¡Que lo haga de frente entonces! El populacho miró desconcertado a su líder. Salazar era una estatua ecuestre que parecía no tener vida. Sólo el animal se movía de un lado para otro. Afortunadamente, la pregunta obró como un latigazo en medio de las teas que rodeaban a los sitiados. La pequeña tropa se impacientó. Esperaba ansiosa las enérgicas palabras a las que estaba acostumbrada. El cura debía demostrarle al enemigo que no había nada que ocultar. Jara y Muntkell se acercaron a Aguirre e inspeccionaron los semblantes de muchos de los presentes. Algunos sudaban con exageración y les costaba mantenerse en pie. Los síntomas de la fiebre eran evidentes. —Muchos de ustedes están en la etapa inicial de la enfermedad aunque lo disimulen con hachas y palos —explicó Jara con voz altisonante y clara—. Pues permítanme decirles que la fiebre tifoidea no se combate con esas armas. El sanatorio se ofrece a atenderlos siempre y cuando no lo destruyan primero. ¡La decisión es vuestra y sólo vuestra! Intrigados esperaban que Salazar dijera algo. El cura estaba arropado y su silueta parecía oscilar levemente hacia un costado. Algo raro ocurría. Uno de los forzudos sitiadores se animó a acabar con la intriga. De un brincó alcanzó a manotear la capucha que cubría el rostro de Salazar. El impulso que imprimió el vecino en esta acción determinó que el cuerpo del cura se desplomara inerte contra el suelo. Estaba pálido, ojeroso, y volaba en temperatura. Una hemorragia nasal le chorreaba con insistencia. El aspecto satánico se debía a un brote vertiginoso y contundente de la fiebre. Muntkell llamó a las enfermeras y pronto lo asistieron sin importarles la reacción de la hueste. Cuando los vecinos vieron la acción enérgica de las mujeres, comprendieron lo desatinado de la empresa. Muchos arrojaron las teas al suelo y bajaron los azadones. La cordura parecía recobrar fuerzas en el desolado caserío. El tronar de sendos cascos inundó la oscuridad. El Juez de Paz llegaba en ese momento con varios agentes. Era el fin de la gesta inquisitorial. Aguirre aplicó su tradicional dote de mando y arengó a sus empleados para que dispersaran el grupo y trasladaran a las víctimas al interior de la Asistencia. |

Fernando

Jorge Soto Roland y Carlos M. Ortiz

Historias apócrifas de Mar del Plata

|

Ir a índice de América |

Ir a índice de Soto Roland, Fernando Jorge |

Ir a página inicio |

Ir a mapa del sitio |