“Viví como iluminado mientras escribía”. Medio siglo de Cien años de soledad

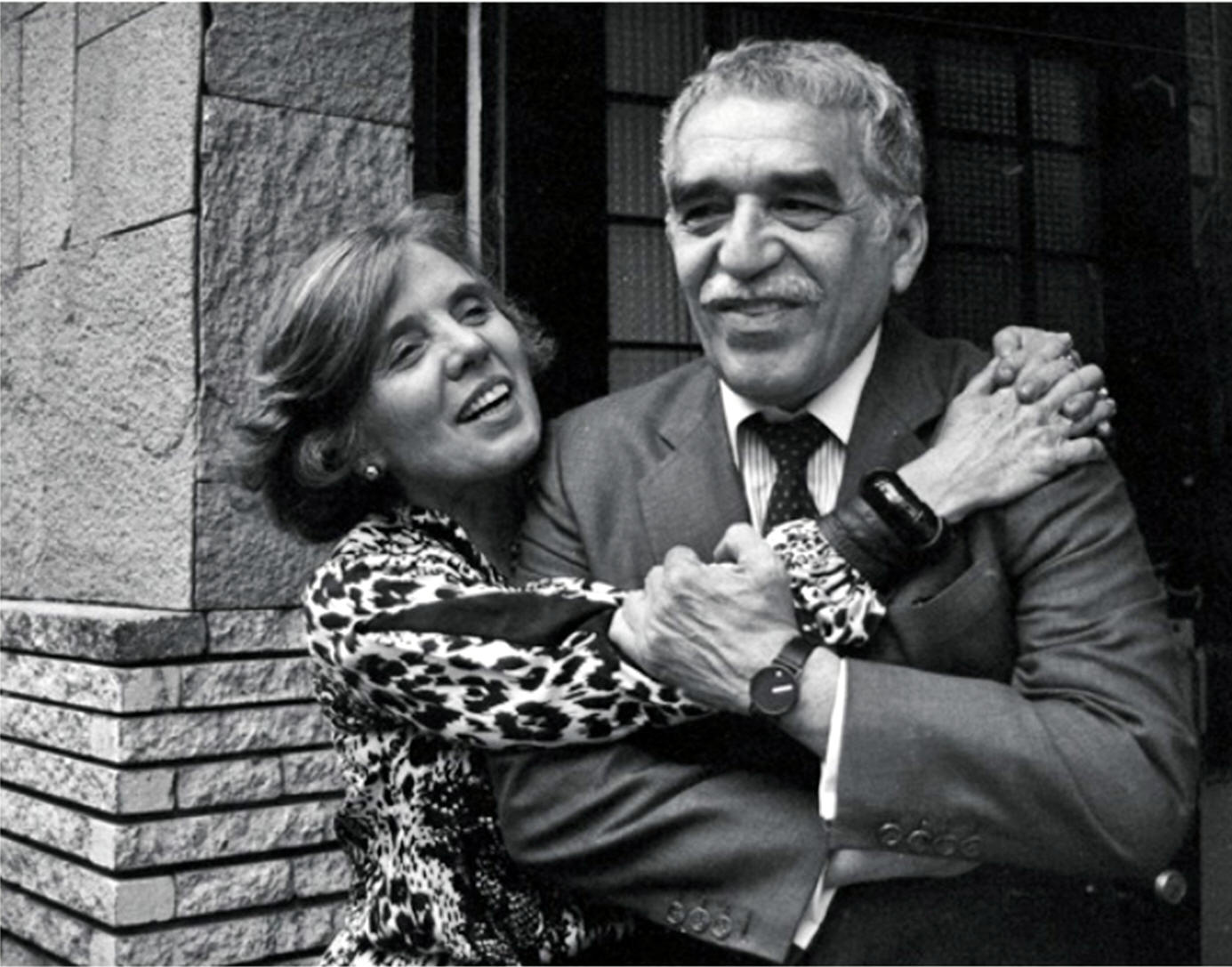

Elena Poniatowska con Gabriel García Márquez en la casa de Iván Restrepo, 1986

|

“Viví como iluminado mientras escribía”. Medio siglo de Cien años de soledad

Elena Poniatowska con Gabriel García Márquez en la casa de Iván Restrepo, 1986 |

|

Con la elegancia y el buen tino que caracterizan sus entrevistas, Elena Poniatowska devela en estas líneas las circunstancias que rodearon la creación de una de las obras capitales de las letras latinoamericanas. Pocos acontecimientos han sido tan importantes dentro de la literatura universal como la aparición de Cien años de soledad un 5 de junio de 1967. La novela no sólo hipnotizó a nuestro continente sino al mundo entero. Sin exagerar, nadie ha hecho tanto por Colombia ni por la literatura de América Latina como Gabriel García Márquez. Claro, tuvimos a los grandes próceres (palabra que siempre me ha intrigado) pero ninguno nos sacó del agua, ninguno nos levantó, ninguno nos hizo sonreír, ninguno nos hizo crecer alas como lo hizo Remedios, la bella, al irse volando por los aires o Aureliano Buendía al forjar sus pescaditos de oro. Hoy, a cincuenta años de la primera edición de Cien años de soledad, recuerdo la entrevista que me concedió en el hotel Camino Real, donde se hospedó en ese primer regreso a México. Mira Elena, llegué a México con veinte dólares y salí de aquí con Cien años de soledad. ¿Por eso quieres tanto a México? Aquí hice a todos mis amigos. ¿Sabes quién fue el primer mexicano al que conocí? Juan García Ponce, un día entró a la oficina de Prensa Latina en Nueva York. Él tenía entonces beca de la Guggenheim o de la Rockefeller y yo estaba encargado de Prensa Latina. ¿Viste la camisa que traigo? ¿Viste qué camisa? ¡Es de seda! Lo primero que hace García Márquez al llegar a México es alquilar un coche, recorrer las calles familiares y, volante en mano, convertirse en coronel ahora sí acompañado por un público enfebrecido; las mujeres le avientan besos, los hombres lo saludan con una sonrisa. Esto de encontrar el coche esperándome en el aeropuerto me da la sensación de no haberme ido nunca. ¿Quisieras no haberte ido nunca? Mira, tan no quisiera haberme ido que ya compré casa en Cuernavaca. La casa no vale nada, pero tengo mil cien metros de jardín y Mercedes, Rodrigo, Gonzalo y yo vendremos el año que entra. ¡Hubieras visto cuando en la notaría firmamos la escritura de la casa! Salieron de su despacho todos los empleados con su ejemplar de Cien años de soledad. Ya soy capitalista, tengo una posesión cerca de los Rojo, Vicente, mi queridísimo Vicente, por el rumbo de Las Quintas. Sabes, anoche andábamos de pachanga con Luis Alcoriza y todos esos y de pronto me vino así como un golpe de nostalgia. Estoy por regresar a Colombia, no quiero que hablemos de todas las vainas que siempre les cuento a los periodistas. Como te decía, anoche con Luis Alcoriza, eran las tres de la madrugada y se me vino encima toda esa época de los sesenta en México y le dije a Luis y a los otros: “Bueno, ahora se friegan porque voy a hacer un recorrido que tengo que hacer”. Tomé mi coche y me los llevé a todos a la calle de La Loma número 19, en San Ángel Inn, detrás del Canal 8, donde escribí Cien años de soledad. ¡Está igualita! Se me revolvieron las tripas a las tres de la madrugada y empecé a mostrarles el barrio, la miscelánea, la carnicería, la lechería. ¿Tú sabes que cuando yo terminé de escribir Cien años de soledad Mercedes le debía al carnicero cinco mil pesos? ¿Y cómo le dio un crédito tan grande? Porque él sabía que yo estaba escribiendo un libro y que, cuando lo terminara, Mercedes le pagaría. Lo mismo al dueño de la casa: le debíamos ocho meses de renta. Cuando apenas le debíamos tres meses, Mercedes llamó al propietario: “Mire, no le vamos a pagar estos tres meses ni los próximos seis”. Primero ella me preguntó: “¿Cuándo crees que termines?”. Y yo le contesté que aproximadamente en cinco meses más. Para mayor seguridad ella puso un mes de más y entonces el propietario le dijo: “Si usted me da su palabra de que es así, muy bien, la espero hasta septiembre”. En septiembre fuimos y le pagamos. Más tarde, cuando salió Cien años de soledad, el propietario lo leyó, me llamó para decirme que ahora comprendía por qué yo lo había hecho esperar y que le agradaba muchísimo haberme podido ayudar. En ese barrio me fiaron todo, hasta los cigarrillos, el azúcar, absolutamente todo. Un halo rodeó Cien años de soledad. Cuando terminé el libro fuimos a ponerlo al correo para Buenos Aires y cuando lo pesaron encontramos que no nos alcanzaba la plata y enviamos sólo la mitad y al día siguiente la otra mitad. Entonces ¿ese libro ejerció un sortilegio desde antes de publicarse? Sí, es muy curioso pero es verdad; el libro contó con una gran solidaridad, con un interés mágico incluso antes de terminarlo. Mira, cuando pensé: “Ahora es cuando”, lo dejé todo, mis trabajos en Walter Thompson y en Stanton, donde era redactor publicitario; mis guiones de cine: “El gallo de oro” y “Tiempo de morir”, porque yo hacía un poco de todo; empeñé el coche —lo tuve un año empeñado en un banco por Tacubaya— pero no resultó un buen negocio porque tenía que pagar los intereses mensuales y ése era un problema, hasta que al fin me senté a escribir. Entonces no volví a salir; hubo una época como de tres meses en que no salí ni a la puerta del jardín de la casa. En la noche venían a vernos Álvaro Mutis y su mujer, María Luisa Elío y Jomí García Ascot, que vivían muy cerca; traían whisky, pollo y papas, y bebíamos y hablábamos del libro. ¿Les leías lo que habías escrito? Nunca les leí nada porque yo no leo absolutamente nada de lo que estoy escribiendo; los borradores jamás los he dejado ni tocar, ni leer, ni los leo yo, pero sí hablaba mucho de lo que estaba haciendo y ellos, enloquecidos con lo que yo les contaba cada noche decían: “¡Esto va a ser sensacional!”. Y hubo un momento en que pensé: “¡Caramba, a lo mejor, todos estos gritos de Álvaro y estos entusiasmos de María Luisa me han hipnotizado y estoy trabajando en esto apasionadamente, sin darme cuenta que de pronto me he metido en una nube de fantasía acompañado por ellos y esto no sirve para nada ni le va a interesar a nadie!”. Entonces, yo que nunca me había presentado y todavía ahora me presento poco en público, no doy conferencias ni hago lecturas ni nada, me llamaron casualmente en esos días del OPIC —es algo como la sección cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores— y me preguntaron si quería dar una conferencia y dije que no pero que sí quería hacer una lectura de capítulos de una novela en preparación. Para ello, hice una cosa muy curiosa, una lista de gente muy disímil; las personas que conocí cuando hice las revistas Sucesos y La Familia, en las que jamás escribí una línea, las de Gustavo Alatriste que dirigí durante dos años, los obreros tipógrafos y linotipistas de un taller de imprenta en el cual también trabajé, secretarias, estudiantes y toda la gente que había conocido en el cine, en la publicidad, además de mis amigos intelectuales, personas de todos los niveles culturales y sociales y realmente configuré un público disímil. Seleccioné párrafos de distintos capítulos porque tenía un gran interés de saber si era buena la idea y no algo que Álvaro Mutis me había metido en la cabeza. Yo quería saber si valía la pena seguir escribiendo porque ya no veía nada; tenía la impresión de que no había en el mundo más que lo que escribía y quería poner los pies sobre la tierra. Me senté a leer en el escenario iluminado frente a “mi” público seleccionado, completamente a oscuras. Empecé a leer, no recuerdo bien qué capítulo, pero yo leía y leía y a partir de un momento se produjo tal silencio y era tal la tensión que me aterroricé. Interrumpí la lectura y traté de mirar algo en la oscuridad y después de unos segundos percibí los rostros de los que estaban en primera fila y al contrario, vi que tenían los ojos así [los abre muy grandes] y entonces seguí mi lectura muy tranquilo. Realmente la gente estaba como suspendida; no volaba ni una mosca. Cuando terminé y bajé del escenario, la primera persona que me abrazó fue Mercedes, con una cara, yo tengo la impresión desde que me casé que ése fue el único día en que me di cuenta que Mercedes me quería porque me miró ¡con una cara! Ella tenía por lo menos un año de estar llevando recursos a la casa para que yo pudiera escribir, y ese día la expresión en su rostro me dio la gran seguridad de que el libro iba por donde tenía que ir. ¿Álvaro Mutis y María Luisa Elío también podrían ser coautores de Cien años de soledad? Sí, compraban mercados enteros, cocinábamos, bebíamos y yo les hablaba de lo que había escrito durante el día. Mercedes y yo no teníamos un centavo. ¡Te imaginas lo que es deberle cinco mil pesos al carnicero de la calle de La Loma! Oye, ¿tú conoces a Pera? No, ¿quién es? Esperanza, que trabaja donde Barbachano. Es la que ha sacado todos los guiones de cine que allí se hacían; era mecanógrafa de Carlos Fuentes. ¿Te acuerdas ahora de ella? El día que le di el primer capítulo para que me lo sacara en limpio la atropelló un camión y ella se fue por un lado y mi original por el otro. No lo supe sino hasta que me confesó: “Sabes, Gabito, el primer capítulo por poco y me lo aplastan”. En esa época yo no sacaba copias de lo que escribía; ahora tengo muchas copias de lo que hago. ¿Una en el Banco de Londres, otra en el de Nueva York, como lo hacen otros escritores famosos y muy bien cotizados? ¿Ves? ¿Ves, Elena? ¡Eres mala, no tienes remedio! Yo antes no hacía copias; corregía a mano y ella, que conocía bien mi letra, incluía todas mis correcciones. Cada cuatro, cinco días yo le llevaba una hoja más. ¿Escritas a mano? No, a máquina pero con muchas correcciones a mano. Pero ella me entendía la letra. Yo escribo directamente a máquina con dos dedos, como buen periodista. A Carlos Fuentes le dicen “el dedo integral” porque escribe con uno solo, que ya se le enchuecó. Es que Carlos Fuentes no es periodista. Un sábado que ya iba bien avanzado el trabajo mecanográfico me llamó Pera y me dijo: “¿No me va usted a traer trabajo para este fin de semana?”. Y yo le respondí: “No, fíjese que no, Pera, porque el capítulo que tengo que entregarle todavía no está bien corregido y tengo que hacer algunas consultas”. Además, a mí me falla siempre la ortografía. ¿De veras te falla la ortografía? Sí, nunca he podido aprenderla. Recuérdame que te cuente una anécdota muy buena de mi madre a propósito de la ortografía (García Márquez tiene la costumbre de anunciar anécdotas que después olvida contar). Cuando le dije a Pera que ese fin de semana no había terminado, ella me responde: “Entonces hágame un favor Gabo; dígame ¿se echa a la tía o no se la echa?”. “No, no se la echa”. “Ah, bueno, entonces voy a pasar el fin de semana tranquila y le hablo el lunes”. Yo pensaba que Pera estaba pasando mi texto mecánicamente, como suelen hacerlo las mecanógrafas, que rara vez se interesan en la historia, pero resulta que no sólo ella, sino que sus amigas se juntaban para leer los capítulos, ella me lo confesó después. Todo esto, Elena, es la prehistoria de la obra, pero desde el primer momento, mucho antes de que se publicara, la novela ejerció un poder mágico sobre todos aquellos que de un modo u otro estuvieron en contacto con ella: amigos, secretarias, etcétera; hasta personas como el carnicero o el propietario de la casa en que viví, que esperaron a que yo terminara para cobrarme. Para hacer Cien años de soledad consulté médicos, abogados, y junté en mi casa una enorme cantidad de libros de medicina, alquimia, filosofía, enciclopedias, botánica y zoología, para que cada dato estuviera muy bien verificado y comprobado; no quería un solo error, a no ser las faltas de ortografía, que quedaban en manos de Pera. No podía detenerme en lo que estaba escribiendo para ponerme a estudiar alquimia; entonces escribía inventándolo todo y en la noche buscaba libros sobre la materia, que los amigos me habían conseguido, e incorporaba los datos que allí encontraba, pero lo que me resulta curioso es que yo no estaba equivocado o lejos de la verdad en mis invenciones. La obra me llevaba a tal velocidad que yo no podía parar, y a partir de ese momento se creó una especie de equipo solidario alrededor del libro, y todos mis amigos me ayudaron. Yo le hablaba a José Emilio Pacheco: “Mira, hazme el favor de estudiarme exactamente cómo era la cosa de la piedra filosofal”, y a Juan Vicente Melo también lo ponía a investigar propiedades de plantas y le daba una semana de plazo. A un colombiano le pedí: “Haz el favor de enumerarme las circunstancias y todos los problemas de las guerras civiles en Colombia”, a otro le pedí la mayor cantidad de datos sobre las guerras federales en América Latina y siempre tuve amigos haciendo tareas de ese tipo; todo el trabajo poético, por ejemplo, que me hizo Álvaro Mutis, es invaluable. Cuando yo llegué en 1961, el grupo que estaba en Difusión Cultural: Pacheco, Monsiváis, Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, y por otro lado, Jomí García Ascot y Álvaro Mutis, trabajaron para mí [se ríe]. Ahora me doy cuenta de verdad que todos ellos estaban construyendo Cien años de soledad, y no sólo no lo sabían entonces, sino que tengo la impresión de que todavía no lo saben. Pero ellos eran testigos de tu escritura... Los escritores siempre estamos escribiendo un libro, Elena. Cuando ellos me preguntaban para qué quería ese dato tan extraño, yo les contestaba: “Para una cosa que estoy escribiendo”; tuve a todos los jóvenes escritores mexicanos investigando para este libro y fue una labor estupenda [ríe]. |

|

La época más feliz de mi vida fue cuando escribí Cien años de soledad. Yo vivía, como dice Carlos Fuentes, como iluminado. Alguna vez leí que habías dicho que el libro fluía como un río. ¿Fue una inspiración del cielo? No, no era eso. Durante muchos años busqué ese libro y no lo encontré, y un día reventó. Fíjate que, la verdad, el primer libro que yo empecé a escribir cuando tenía dieciocho años fue Cien años de soledad. Los amigos todavía se acuerdan de que yo quería escribir un libro en el cual sucediera todo. ¿Todo? La idea era escribir un libro en el cual sucediera todo, pero no podía entender yo mismo exactamente qué era lo que quería decir. Empecé en mil novecientos no sé cuántos (eso lo encuentras en el libro de Mario Vargas Llosa, Historia de un deicidio, él sabe todas las fechas y toda esa vaina; Mario sabe más de mí que yo), un libro que se iba a llamar La casa, porque yo quería que todo ocurriera dentro de la casa de los Buendía, y que la narración no saliera nunca de ella; se conocería el pueblo, el país, el mundo, a través de los reflejos que entraban y a través de los miembros de la familia que la habitaban; pasarían generaciones y generaciones, pero siempre dentro de la casa. |

|

|

¿Y cada generación le imprime un sello a la casa? Así es, pero la casa en sí es un mundo, un país, el pueblo mismo. Hace poco publicaron un capítulo de La casa en Colombia, mismo que le regalé a un amigo mío y que escribí a los dieciocho años, y me doy cuenta de que este capítulo lo hubiera vuelto a escribir exactamente como está. Lo único que me falló fue el tono. ¿Y por qué no publicaste La casa cuando tenías dieciocho años? Ya iba bastante adelantado cuando llegué a la conclusión de que no me salía el libro, no podía con él; realmente no tenía la suficiente madurez, ni los conocimientos técnicos, ni la experiencia; estaba lleno de limitaciones para poder escribir un libro en el cual sucediera todo. Oye, ¡qué buen amigo es Vargas Llosa, qué tipo! Mira que ponerse a escribir durante un año un libro sobre mí; dedicar un año de su vida a escribir páginas enteras sobre otro escritor, uno con el cual se está en competencia directa, puesto que nuestros mercados son los mismos y nuestros lectores también. Mira, ¡eso no lo hace cualquiera! ¡Ese Mario es un ser aparte! ¿Y tú has leído Historia de un deicidio, o sea tu historia? No. ¿Cómo?¿Por qué no? Porque si me revelaran todos los mecanismos secretos de mi escritura, las fuentes, qué es lo que a mí me hace escribir, si esto me lo dijeran, creo que me paralizaría, ¿entiendes? ¿No sabes tú mismo cuáles son tus fuentes? No, y no he querido leer lo de Mario por eso. ¿Le tienes miedo a la parálisis? Claro que le tengo miedo. Gabo, ¿tú siempre tuviste la certeza de que estabas escribiendo un gran libro? Lo malo es que yo siempre he tenido esa certeza con mis libros y creo que sin esa certeza no se puede escribir [sonríe]. ¿Por qué? Es que sentarse a escribir un libro en serio es una cosa tan dura, tan difícil, que si uno no tiene la certeza de que realmente está escribiendo El Quijote en cada teclazo no se metería uno a ese oficio porque hay muchas cosas más agradables que hacer. Sobre todo, uno que no escribe por plata, porque mira que yo había publicado cinco libros que ni siquiera se conocían y nunca había recibido un centavo por ellos. Y luego dejar de trabajar y meterme en esto de Cien años de soledad que resultó ser un negocio por casualidad, aunque nunca se me ocurrió que pudiera serlo. Al contrario, el oficio de escritor es tan árido que uno necesita tenerle mucha fe. Pero durante esos meses de intensa creación, ¿te sentaste frente a tu mesa de trabajo como un poseso? Eso lo he hecho siempre. Mira, yo no estoy escribiendo siempre un libro pero en las épocas en que escribo, me disciplino en tal forma que para mí lo único que existe en ese momento es el libro. Si no, no puedo llevarlo a cabo. Antes nunca sucedió esto, hasta que me decidí a botarlo todo para hacer Cien años de soledad, porque, como yo trabajaba, podía escribir sólo en las horas que me quedaban libres o los domingos; era yo un escritor de domingo, cosa que parece ser el destino de los escritores de los países subdesarrollados, ya que solamente pueden escribir en sus horas libres, que son las peores y cuando están más cansados después de haberse ocupado todo el día en otra cosa. Por eso, y pensando en ello, cuando sentí que era el momento de echar para afuera Cien años de soledad, decidí que lo iba a escribir por encima de todo y dejé los guiones de cine y la publicidad y me senté frente a la máquina. Trabajé con esa intensidad y esa pasión, primero porque el libro me tenía completamente agarrado y no quería que se me escapara, y segundo porque tenía que terminar pronto porque no había dinero en la casa y realmente se avecinaba una catástrofe. ¿Y si hubieras tenido resuelta tu situación económica habrías escrito Cien años de soledad con la pasión con que lo hiciste? Si hubiera tenido resuelta mi situación económica, Cien años de soledad podría ser de cuatro o cinco tomos. Yo fui comprimiéndolo todo y si trabajé tan bárbaramente es porque tenía que terminar ese libro a toda costa para atender mi casa, que se estaba viniendo abajo. Ahora, si yo hubiera tenido recursos económicos, habría seguido escribiendo quién sabe hasta dónde, porque a Cien años de soledad podrían seguírsele agregando generaciones y generaciones hasta llegar al día de hoy, porque el tiempo no está medido cronológicamente. De hecho me salté dos generaciones, las dejé fuera. Al hablar de medir cronológicamente el tiempo, ¿a qué te refieres? Si un libro con estructura histórica empieza en 1810 y termina en 1910 (un siglo), está medido cronológicamente y el escritor ya no puede salir de este tiempo limitado; yo, deliberadamente, preferí que el tiempo no tuviera medida cronométrica, para poder hacer lo que me daba la gana. Por eso te digo que en Cien años de soledad hubiera podido meter todas las generaciones, porque la idea era ir pasando de una generación a otra hasta llegar al resultado final: el nacimiento del hijo con cola de cerdo. ¿Toda la estructura de Cien años de soledad está hecha en función del miedo al hijo con cola de cerdo? Sí, el miedo es real, pero también es real la tendencia al incesto en la familia. ¿El incesto que conduce al hijo con cola de cerdo?¿Ese es el castigo? Sí. Pero Gabo, para escribir un libro que abarcara tantas y tantas generaciones tuviste que hacer un plan muy elaborado, una lista de personajes, situarlos a cada uno. Yo tenía una idea general del libro; no hice plan de ninguna clase, sino que un día, yendo a Acapulco. Verás, a mí me gusta mucho manejar en carretera, porque es un tiempo estupendo para trabajar; manejo diez horas en carretera y es como si estuviera trabajando intensamente, porque voy resolviendo problemas de la novela; manejo en un estado de concentración total en mi novela, porque la atención que te exige conducir es bastante superficial en el sentido de que ya están creados una serie de reflejos y mecánicamente cambias las velocidades y te apoyas sobre el freno; entonces, como el manejar no me cansa mentalmente y tengo la mente muy limpia, muy fuerte, muy descansada, conscientemente me pongo a pensar en lo que escribo y recuerdo que en esa época cada vez que tenía que hacer un viaje largo en carro pensaba: “Bueno, a ver, ¿en qué punto está la novela que yo quiero escribir?”. Tenía yo siete años de no escribir y darle vueltas a Cien años de soledad, pensando: “¿En dónde estará la falla?”, “¿por qué no me sale?”. ¿Y por qué dejaste de escribir durante tantos años? Porque no tenía qué decir, no se me ocurría nada, sólo estaba pendiente de Cien años de soledad, en la que sucedería todo. Yo no tengo la impresión que tienen algunos críticos de que todos los libros anteriores a Cien años de soledad son preparación para ése; yo creo que ya son Cien años de soledad, y esto es lo que yo pienso escribir, porque cuando salga El otoño del patriarca, probablemente digan los críticos y los lectores que eso ya estaba en Cien años de soledad. “Esto es otra vez lo mismo”. “Este hombre no ha podido salirse de ahí”. Entonces ¿tú crees en lo que dice Mario Vargas Llosa, que uno escribe con sus obsesiones? Sí, creo que es bastante evidente en mis libros. Todos se parecen. Entonces, ¿tú crees que, como los poetas, tienes un solo grito que repetirás a lo largo de tu vida? Quizá porque El otoño del patriarca que ahora estoy corrigiendo y que durante un tiempo forcé deliberadamente a que no se pareciera a nada de lo anterior, poco a poco ha ido agarrando su cauce y, aunque no es igual a Cien años de soledad ni a El coronel no tiene quién le escriba, se parece, eso sí, al primer libro que escribí: La hojarasca, es decir, como si yo hubiera dado la vuelta completa. ¿Cuántas cuartillas de Cien años de soledad escribiste? Mil trescientas, y fui desechando. Oye, Gabo, en la primera versión de La casa, que hiciste cuando tenías dieciocho años, ¿utilizaste también esa imagen que tanto llama la atención del abuelo que lleva al niño de la mano a conocer todo aquello que puede resultarle fantástico? Sí, fíjate, la imagen inicial de Cien años de soledad, que es la del viejo que lleva al niño a ver el hielo, ya estaba en esa primera tentativa, y después al releer mi obra la encontré también en La hojarasca, cuando el abuelo lleva al niño al entierro. Esa imagen del abuelo llevando al niño a conocer cosas la tengo perfectamente identificada porque mi abuelo me llevaba a conocer todo lo que llegaba a Aracataca. En esa época estaba ahí la compañía bananera, la United Fruit Company y todo lo que iba apareciendo en los Estados Unidos, todas las novedades técnicas, las llevaba esa compañía a Colombia, entre otras el cine, la radio, así como cosas tan estupendas como los fuegos artificiales. Entonces a mí me parecía fascinante ir todos los días de la mano de mi abuelo a esperar la llegada del tren. ¿A poco iban todos los días? Sí, casi todos los días; mi abuelo iba mucho porque recogía cartas, papeles, cosas de éstas que tenían que ver con sus negocios, y para mí cada día que llegaba el tren era como el descubrimiento de una maravilla. Pero, ¿qué llevaba el tren? Gitanos, enanos, toda clase de cosas. Cuando llegó el circo, llegó un dromedario, un camello con cara de borrego; llegaron ferias enteras; los hombres armaban ruedas giratorias, ruedas de la fortuna, montañas rusas, caballitos. Mi abuelo me llevaba siempre de la mano a verlo todo; me llevó al cinematógrafo y aunque no recuerdo películas, sí recuerdo imágenes. Mi abuelo no tenía noción de censura y ni a él ni a nadie le parecía malo que un niño de cinco años fuera a ver las películas cada vez que había estreno. Así es que se me quedaron toda clase de imágenes, pero la más vívida y la que se repite siempre es la del viejo que lleva al niño de la mano. Yo creo que es el punto de partida de Cien años de soledad porque siempre que trataba de empezar el libro recurría a esa imagen; así empezaban mis capítulos y sabía que ésa era la clave, el punto de partida de la novela. Que del deslumbramiento ante el hielo sucediera todo. Y claro, Elena, me doy cuenta de que ese niño que estaba descubriendo todo soy yo. ¿Quisiste mucho a tu abuelo? Murió cuando yo tenía ocho años y desde entonces creo que no me ha sucedido nada interesante. ¿Cómo se llamaba? Don Nicolás Márquez. ¿Hay algún pueblo en Colombia que se llame Macondo? No, pero sí hay una finca bananera, muy cerca de Aracataca, que se llama Macondo, y cada vez que de niño pasaba en tren delante de ella, veía la finca y veía el nombre y me parecía un nombre muy bonito y pensaba: “¿Por qué Aracataca no se llamará Macondo?” Nunca supe qué significaba Macondo, sino después de haber escrito Cien años de soledad. Hace tres años, cuando regresé, se me ocurrió averiguar qué significaba Macondo y encontré que es un árbol que no sirve para nada; así está definido: un árbol que no sirve absolutamente para nada. Gabo, y si de repente la gente ya no te buscara con la misma asiduidad y no se hicieran tesis sobre tu novela en todas las universidades del mundo, ¿qué harías? Mira, el éxito no es porque yo lo quiera o no lo quiera; es un hecho. A mí me gustaría que durara porque es muy agradable; es una manera de sentirte vivo, de saber que no pasas; probablemente existe en el fondo del corazón el temor de que lo vayan a olvidar a uno. Ahora, en este año en que vine a México, la noticia fue menos explosiva y pude moverme con más facilidad, disponer de mi tiempo, tomar yo las decisiones de mi tiempo y no que las tomen otros, pero hablando con la mano en el corazón no me gustaría que no me reconocieran y no me saludaran, que no se levantara alguien a felicitarme. Creo que esto se parecería a la muerte. A mí me molesta mucho el éxito aparatoso y público pero me satisface mucho el afecto de la gente y de ese afecto que yo veo por todas partes, puedes estar segura que haré lo posible por cultivarlo, por conservarlo vivo. ¿Cómo? Con los libros que vaya publicando... |

Publicado, originalmente, en:

Revista de la Universidad de México 161 / Julio de 2017

Revista de la Universidad de

México es una publicación editada por la

Universidad Nacional Autónoma de México

Ver, además:

Gabriel García Márquez en Letras Uruguay

Elena Poniatowska en Letras Uruguay

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

X: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de crónica |

|

Ir a índice de Elena Poniatowska |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|