Regreso

cuento de Sylvia

Iparraguirre

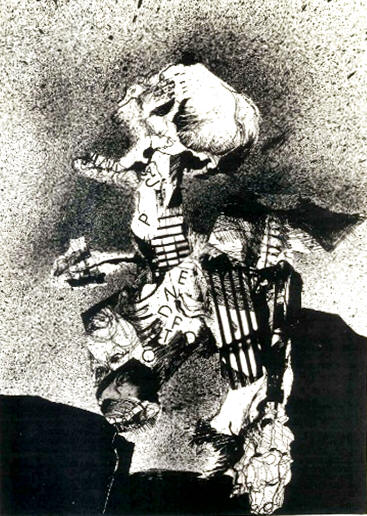

Ilustración: Adriana Silvera

|

Regreso

Ilustración: Adriana Silvera |

|

¿Cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar diez mil siglos? Leopoldo Lugones Como una telaraña tenaz, la sensación de irrealidad no terminaba de diluirse alentada por interminables horas de vuelo y los flashes de los fotógrafos que perseguían entre gritos a algún pasajero famoso. Con paciencia de arqueólogo pasó trámites de aduana y esperó a que le entregaran su equipaje. Al fin, sin que nadie reparara en él -quién, por otra parte, iba a reparar en un hombre viejo, de aspecto cansado que volvía del atronador silencio de la meseta de Kavir - caminó hacia las grandes puertas encristaladas de la salida. Miró la bóveda oscura del cielo y dejó que bajara hacia él la noche del Sur. En los últimos años, años de innumerables viajes, sus puntos de referencia al llegar a su país no se ligaban a personas o lugares. Desprendiéndose de lo más inmediato, sus ojos buscaban las estrellas y era allí donde encontraba el lugar familiar, en las constelaciones de la infancia. Oyó pasos y distinguió la silueta inconfundible de Weber intercambiaron saludos y las preguntas necesariamente triviales sobre el viaje y la excavación. Oyó sus propias respuestas que intentaban no ser desanimadas. Por fin se lo dijo: no había nada importante, nada que no pudiera esperar hasta el lunes en el laboratorio. No había sido un fracaso, todo lo contrario; había recogido datos muy valiosos, pero lo que realmente había ido a buscar, no. En el automóvil de Weber, mientras contaba parte de esos meses en el desierto, se encontró preguntándose si sabía en realidad qué había ido a buscar. Más aún: si, en definitiva, había algo que buscar. ¿Lo sabría alguna vez? Una cosa era segura: le quedaba muy poco tiempo. Se despidió de Weber repitiéndole que el lunes se verían en el laboratorio de la Universidad. En su casa, sacó la escasa ropa de la valija y ubicó algunos libros en los estantes. Todo estaba en orden a pesar de su prolongada ausencia. Su hermana se había ocupado de que la casa no pareciera un lugar abandonado. Volver a los orígenes del lenguaje. Dicho así, puesto así en una seca frase en su mente, era un disparate. Pero desde hacía seis meses las hipótesis más inverosímiles parecían posibles. En este mismo viaje a Kavir-Kuh, restos fósiles atestiguaban el crecimiento incesante del cráneo homínido durante un período de casi un millón de años, lo que implicaba el desarrollo de un cerebro mayor, más complejo, adaptado a las nuevas necesidades evolutivas. Sin embargo, entre estos restos dispersos en el planeta, ocultos Dios sabía dónde, mediante los cuales se podía armar el rompecabezas del homo de postura erecta y mandíbula libre, entre ese hombre listo para hablar y los sistemas de gritos de los gibones, entre la transmisión genética y lo transmitido por aprendizaje, ¿dónde estaba el puente? En algún punto de esa inmensa noche que se extendía por más de medio millón de años, un primer hombre había articulado un sonido cuyo sentido había sido desentrañado por otro hombre. Al amanecer estaba despierto. Calentó café y lo tomó en ¡a cocina. Decidió afeitarse y ducharse para estar presentable antes de la visita a casa de su hermana. Se enfrentó al espejo. Hacía años que su cara adoptaba un ligero aire de decepción o, tal vez, de pura y simple resignación cada vez que lo miraba. Hoy se veía como si la mandíbula no le respondiera del todo. Le hizo gracia esta ocurrencia y sonrió; la sonrisa se vio como una mueca dolorida. Buscó la crema de afeitar. En el espejo, su cara pasó de la alarma al puro terror. Independientes de su voluntad, garganta y boca articularon con dificultad una palabra. -Ishtar -y el sonido ronco repitió: -Ishtar. Asparas silabas rodaban por su boca, atropellándose como un puñado de piedras. Se sumergió en el humo denso que algún sacerdote hacia brotar del fuego en el templo subterráneo. Hundido en su rincón tembló ante la imagen de la diosa, pérfida y vengativa, mientras la plegaria se alzaba retumbando como un trueno, rebotando en las paredes horriblemente oscuras y húmedas, metiéndose en sus oídos, recordándole a qué castigos estaban expuestos los simples e infelices mortales. El humo traía un olor espeso a resina que lo hacía parpadear, irritando los ojos enfermos y la garganta seca. Tocó el piso de piedra con la frente aterrada al tiempo que cuerpo y mente se llenaban del oscuro furor de Ishtar; de su boca salían Con torpeza servil las palabras entrecortadas de la alabanza. Sentado en el piso del baño, la palma de la mano rígida sostenía la crema de afeitar. Se incorporó con dificultad y quedó frente al espejo. Tenía los ojos anormalmente abiertos. Menos por curiosidad que por hábito profesional, fue al estudio y anotó fonéticamente las sílabas que recordaba o creía recordar haber pronunciado en esa especie de trance. El mediodía en lo de su hermana pasó como un sueño. Las conversaciones de las que él sin proponérselo pero de forma inevitable era el centro, el pedido de anécdotas, de historias, lo aturdieron. En un momento se levantó y fue al baño. En el fondo de los ojos permanecía el estupor de esa mañana. ¿Se lo contaría a Weber? Pensaría lo que estaba pensando él en ese mismo momento. Que se estaba volviendo loco, o peor, que se estaba volviendo un viejo mitómano que se contaba a si mismo historias y se las creía. Al día siguiente, lunes, la Universidad había programado un informe al Comité Científico, un encuentro especial con alumnos avanzados y almuerzo con el Rector. Entre los jóvenes se sintió como una reliquia venerable, una especie de delicado fenómeno que podía citar lenguas muertas hacía milenios. Almorzaba con el rector y todavía no había decidido si decirle o no a Weber. Por la tarde se encontraría en el laboratorio. Sabía de antemano lo que diría; Weber era científico puro, de mente irreductiblemente cartesiana. Sin embargo, no podía albergar ni un ápice de suspicacia hacia el. Había sido un discípulo ejemplar. Hasta había cumplido el último de los requisitos, el de rebelarse de su tutela. Mantenía un agradecido respeto por lo que llamaba su "asombrosa erudición renacentista", pero esto no era suficiente para pedirle crédito. Weber consideraba que las oportunidades de constatar científicamente los pocos datos reales que se obtenían en ese campo eran tan insignificantes que no justificaban una dedicación tan apasionada como la suya. En el fondo pensaba, como seguramente muchos lo hacían, que debía retirarse. Decidió no decirle nada. De algo estaba seguro; con los años no había perdido la capacidad de llevar adelante una conversación coherente mientras su mente se dedicaba de lleno a otra cosa. El Rector estaba encantado con sus anécdotas. Después del almuerzo fue al laboratorio. Esa madrugada, se despertó enredado en las sábanas húmedas, en una cama en completo desorden. Le dolía horriblemente la cabeza. Aturdido, alcanzó a sentir como un golpe el prognatismo de su mandíbula. Una fuerza interior le mandaba la quijada hacía adelante en una monstruosa contractura que le hacía crujir los cartílagos. Jadeante en la oscuridad, con un clavo ardiente traspasándole las sienes, escuchó las toscas sílabas de una lengua desconocida; su propia garganta filtraba el aire ronco y áspero. Aferró el respaldar de la cama para no desmayarse. Pero la cama no existía. Se había abierto una gruta y una horda de hombres oscuros vociferaba alrededor de una vertiente de agua . En la resplandeciente boca de la gruta, siluetas escuálidas de mujeres y niños esperaban el resultado de la disputa bajo un sol enceguecedor. Adentro, en la negra humedad, aleteaban los murciélagos; bajo sus pies, entre las piedras, latía, indiferente, el cauce. También él vociferaba y gesticulaba mostrando los dientes en el afán de imponer miedo a los otros. Los sonidos trepaban por su garganta sedienta y su lengua realizaba contorsiones inconcebibles para expresar la furia y la desesperada necesidad de posesión del agua. Permaneció tirado en la cama de cualquier manera, sintiendo que un hilo grueso de sangre resbalaba desde su nariz hacia el cuello. No fue capaz de detenerlo. Tampoco fue capaz de saber cuanto tiempo duró lo que no sabía cómo denominar -alucinación, locura-. Cuando la luz del amanecer mostró la familiaridad del cuarto, logró levantarse. Tuvo miedo de mirarse en el espejo. Se lavó la cara y se sirvió café. Solamente después de tomarlo volvió al espejo. Manchas tumefactas violáceas y azules se extendían de las sienes hacia los pómulos dándole un terrible aspecto de dolor y enfermedad. Cuando las manos dejaron de temblar, tomó el teléfono y canceló todas sus obligaciones. Finalmente, llamó a Weber. Le pidió que viniera a su casa esa noche; tenía algo muy importante que decirle. El tono de su voz alarmó a Weber, pero lo tranquilizó y le pidió que hiciera lo que le había pedido. Decidió ocuparse de algunas cosas; primero revisó concienzudamente todos los medicamentos que había tomado durante su último viaje. En especial, los componentes de unas cápsulas que le habían dado en el desierto como precaución para la fiebre intermitente que habían padecido todos y de la cual él se había librado. No encontró nada anormal. Después buscó la libreta donde había anotado las sílabas pronunciadas antes de perder la conciencia por primera vez, dos días atrás, sumergido en esas visiones inexplicables. Se sentó en el estudio, puso frente a sí el grabador y accionó la tecla para grabar. Allí estaba en signos el nombre de la diosa. No fue necesaria demasiada búsqueda. Los signos coincidían: había articulado palabras, tal vez frases, en semítico oriental, la antigua lengua de la Mesopotamia. No significaba nada extraordinario. Conocía esa lengua. Lo que no podía explicar era que la había pronunciado como jamás podrían hacerlo ni él y ni sus colegas en cien años de práctica. La había pronunciado cuatro mil años atrás. Ahora, su voz de profesor en la cinta reproducía una cadena de sonidos pálidos, un calco de los signos escritos; un remedo sin vida, sin sangre, sin el aliento entrecortado de aquellas aterrorizadas sílabas. Con un estremecimiento recordó la noche anterior. Su pensamiento se movió con lenta cautela, como alguien en una habitación a oscuras en la que sospecha hay algo monstruoso. La explicación que encontró fue insensata. Miró el reloj. Weber no tardaría en llegar. Cuando apretó la tecla del grabador, la contorsión de su cara y su cuello, lo hicieron gritar. Frente a él un horrible y mísero ser del principio de los tiempos aullaba y mostraba unos dientes agudos como de lobo; el también gesticulaba: lo enloquecían el olor a sangre cercana y la ansiedad salvaje de comunicárselo al otro. El hambre y el miedo de ir a buscar aquello solo, hacían temblar las oscuras fibras correosas de su cuerpo. En medio del páramo, sus caras se enfrentaban intentando algo sin nombre. Cuando el hambre y el miedo se hicieron intolerables, un hueco se abrió en su interior al nivel del plexo y una burbuja de fuego subió desde los pulmones elementales. Su garganta gritó, se hizo pedazos en un grito gue tuvo una forma precisa, un grito que no volvería jamás á ser ¿tullido y que seguía la dirección de su mano tendida en el aire y el grito preciso dijo por primera vez y para siempre comida. Él otro a su vez extendió el brazo y su oscura garganta repitió la forma precisa del sonido que había salido de su boca y el sonido volvió a significar comida y las dos manos extendidas junto al grito ardiente que golpeaba en sus paladares como el eco en una caverna, se unieron en sus fosas dilatadas por el olor a sangre; entonces corrieron repitiendo la más primitiva de las palabras. La oscuridad cayó, borrándolo todo. Cuando después del funeral, Weber se dispuso a escuchar en la soledad de su estudio lo que era un mensaje póstumo de su querido maestro -afectuosas recomendaciones profesionales-, el horrible grito animal que se repetía monstruosamente entre jadeos y chillidos lo dejó aterrado. Más tranquilo volvió a hacer girar la cinta. La voz débil y cansada reproducía sílabas en alguna lengua mesopotámica. Después, el grito. Nítido y feroz, una y otra vez, como de un animal enloquecido. No se parecía a los gritos de un gibón; Weber no quiso interrogarse sobre esos sonidos incomprensibles. La cinta le pareció la prueba de lo que, desde hacía unos años, todos sospechaban. Como un homenaje a la memoria de su maestro, la destruyó. |

cuento de Sylvia Iparraguirre

Publicado, originalmente, en: Unicornio, un caballo con suerte Núm. 2 Agosto - septiembre de 1992

Unicornio, un caballo con suerte revista literaria publicada en Mar del Plata entre mayo de 1992 y enero de 1994. Se publicaron 6 números

Link del texto: https://ahira.com.ar/ejemplares/unicornio-no-2/

Gentileza de Ahira. Archivo Histórico de Revistas Argentinas que es un proyecto que agrupa a investigadores de letras, historia y ciencias de la comunicación,

que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo veinte.

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

X: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de narrativa |

|

Ir a índice de Sylvia Iparraguirre |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|