Leónidas Lamborghini: “Las pretensiones son enormes; los resultados, deformes”

reportaje de Jorge Fondebrider

|

Leónidas Lamborghini: “Las pretensiones son enormes; los resultados, deformes” reportaje de Jorge Fondebrider

|

|

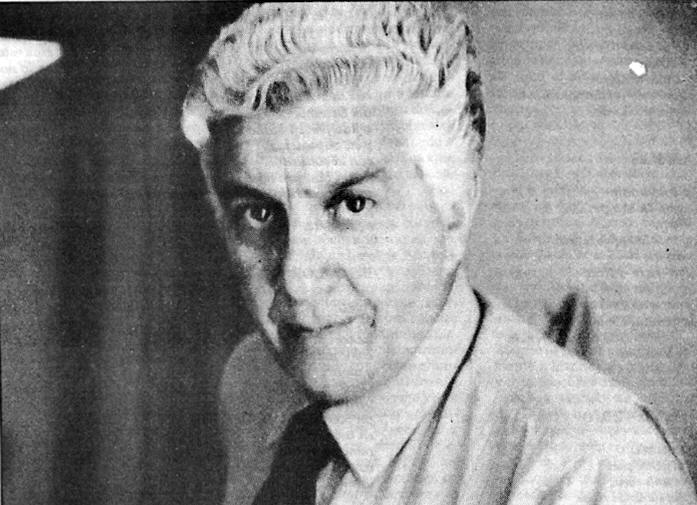

Desde la publicación de El saboteador arrepentido (1955) hasta la fecha, Leónidas Lamborghini (Buenos Aires, 1927) ha producido una decena de libros, entre éditos e inéditos, que le han merecido la atención de críticos, poetas y lectores, al punto de erigirse hoy en día en obligada referencia de la poesía argentina de los últimos treinta años. En la actualidad reside en México, donde trabaja como publicitario. La siguiente entrevista fue realizada en Buenos Aires en los últimos meses del año pasado. En los últimos años hubo mayor circulación de su obra. ¿A qué lo atribuye? —A decir verdad, eso lo he percibido en la medida en que recibo cartas de gente a quien no conozco personalmente y de quien nada sé. Noto que se trata de gente que ronda los treinta años, gente joven. En México uno está pensando que escribe para las cuatro paredes. Pero al parecer aquí sigo funcionando. Tuve una primera señal cuando mi hija Teresa volvió a Argentina. “Viejo —me dijo— tus cosas funcionan”. En México tengo tiempo de seguir “jugando”, de experimentar y, la verdad, no me interesa demasiado saber si la cosa marcha o no. Me interesa sí, seguir respirando a través de mi escritura. Pero Teresa me dio esa primera señal. Al mismo tiempo empezaron a llegarme panoramas de la poesía argentina actual, donde se me nombraba como un antecedente importante para la gente que estaba escribiendo. —¿Esto lo sorprendió? ¿Sintió que hubo algo así como una apropiación de sus propósitos? —Yo no lo diría así. Se me ocurre que hay un salto generacional. Ahora la parodia está de moda. Sin embargo yo empecé a ejercitarme en la parodia en 1957. En ese momento pensaba la parodia como payasada. Ahora la pienso como una relación de contraste y semejanza con un modelo. Como dije en Circus: “Lo mismo pero parecido”. —Menciona la parodia, pero hay también otras razones para que ahora se lo lea... —Bueno, además de la parodia me interesa la reescritura y sigo con eso de asimilar la distorsión y devolverla multiplicada. Yo empecé a escribir considerando estas cuestiones en 1954, cuando apareció El saboteador arrepentido. En 1957 acoplé esa voz a la de El solicitante descolocado en Al público que fue la primera parte de Las patas en las fuentes. Ya ahí había decidido luchar contra el yo lírico. Para lograrlo planté un antihéroe, un clown, un personaje enteramente marginal que usé como punto de apoyo. A través de ese personaje pude escribir poesía dramática porque lo yo estaba haciendo —lo supe después— era poesía dramática, poesía en la que el verso actúa en función del personaje. La poesía dramática te por Jorge Fondebrider evita decir, por ejemplo, que el personaje es así o asá, que está loco o triste; son los mismos versos, la entonación lo que va revelando poco a poco 1 as características de tu personaje. —¿Cómo reaccionaron sus contemporáneos? —Recuerdo a la gente desconcertada. Me preguntaban qué era lo que estaba haciendo. Respondí que intentaba un gauchesco urbano; una gauchesca sin gaucho, sin caballo, sin boleadoras. Lo que contaba era el espíritu de la poesía gauchesca. Mi propósito era muy lineal: quería plantar dos voces —la del Solicitante y la del Saboteador— que cantaban una experiencia afín, como en el caso de Cruz y Fierro. Creyeron que era un chiste, una broma. Las dos únicas personas que interpretaron mi “chiste” —o que al menos se interesaron en él— fueron Luis Alberto Murray y Raúl Gustavo Aguirre. Aguirre me insistía en que siguiera adelante y, si bien no opinaba directamente sobre mi poema, interpreté su apoyo como una señal alentadora. Me decía: “Esto no lo pudiste hacer sin "Poesía Buenos Aires". Otro dato alentador fue el que me dio Miguel Brascó en una comida de Poesía Buenos Aires; me dijo que a Girondo le había gustado lo mío. Pero, en general, me topé con la indiferencia o la reprobación. Digamos que estaba solo frente a los de la generación del cuarenta, con este monstruito en el que el yo lírico no aparecía, en el que había distorsión de la distorsión en vez de elegía, en el que se percibía una mueca, una risa descompuesta... Me gustaría saber cómo surgió en usted la idea de un verso dramático. —No creo poder explicártelo; pero voy a hacer un esfuerzo. El saboteador arrepentido empezó en la casa de mi abuela. Estaba casi en penumbras —la penumbra que, creo, recorre mi poema— y leía “Le Balcón”, de Baudelaire. Estaba tratando de imaginarme cómo habría leído su poema Baudelaire y, de pronto, sentí que la voz de Baudelaire salía por mi voz; tuve que cerrar el libro e irme. Esa vez percibí una entonación que luego sumé a la figura del Arnault, que el Dante pone en las últimas páginas del “Purgatorio”. Arnault espera y eso me resultó decisivo. A partir de estos dos elementos se me ubicó el Saboteador en una especie de purgatorio. Yo necesitaba entonces un infierno. Allí puse a mi Solicitante, que está pasando por la experiencia por la que ya pasó el Saboteador. Me imponía, en ese entonces, el rigor de pensar que un poema tema que empezar por donde debía empezar. Pensé que ese lugar, para un deambulante, estaba dado por “me detengo un momento”, lo que equivale a decir “aquí me pongo a cantar”. —¿De donde vinieron los nombres de los personajes?—De Roberto Arlt. El Solicitante Descolocado y el Saboteador Arrepentido tienen su origen en los nombres de los personajes de Los siete locos. Pensá en el Rufián Melancólico. Tres palabras. Hago ese tipo de relaciones. No me creo original para nada. Todo lo tomo y lo paso por mi tamiz y así es como sale. —Volvamos atrás. ¿Podría emparentarse su propósito de un verso dramático con Eliot? ¿Le permite la detención —de la que antes habló— comenzar un discurrir? —Un ejemplo, que contesta las dos cosas, es el poema de Eliot sobre Prufrock. Es un poema en el que los versos se dan en función de transparentar un personaje. Eliot, en alguno de sus ensayos, dice que, de otra manera, los versos se transforman en un bello recital de poesía. Preferí un verso funcional, despojado. Lo principal es trabajar desde adentro del personaje. Borges dice en algún lado que el Martín Fierro ya está en su entonación. En todos los poemas clásicos —incluso en el Martín Fierro— se recurre a los dioses o a la musa dando por sentado el apoyo que brindan al poeta. Yo escribí: “Tú no tienes voz propia ni virtud. Fue una variante. Eso es lo que los dioses responden en mi poema. —¿Cómo se armó el poema? —Yo no acertaba a estructurar toda la primera parte de El solicitante descolocado-, me refiero al deambular por la ciudad. Recuerdo que yo anotaba todo en papelitos sueltos y que un día los puse en el suelo de un departamento en el que vivía y así, por montaje, resolví el problema. Y otra vez hay que mencionar a Poesía Buenos Aires, que allí leí “Zona”, de Apollinaire que me ayudó bastante - —¿Encuentra siempre apoyatura en textos de otros? —Sí. Declaro que nada salió originalmente de mí sin tener presente antes un modelo. Será por eso que ahora reescribo y rompo los modelos usando sus propias palabras. Ya ves, te hablé de una mezcla de Martín Fierro, de Baudelaire, de Eliot, Dante y Apollinaire. Cada artista tiene su núcleo original y absorbe estímulos externos que luego se acrisolan en ese núcleo. Claro, yo aquí estoy explicitando mucho. Estoy seguro de que si uno va a buscar todos esos elementos ahora confesados no le va a ser tan fácil reconocerlos. ¿Quién podría decir que la penumbra que recorre El saboteador arrepentido viene de la penumbra de “Le Balcón”, de Baudelaire? La poesía es transformación, transmutación. —¿Cómo empieza a escribir un poema? —Por lo común, caminando. Hay una frase. Por ejemplo, hay una serie de poemas que empecé a escribir a partir de la frase “la cara de Dios”. No sé... Al poema lo sueño, después lo despierto. —La pregunta viene a cuento porque usted parece estar escribiendo continuamente los mismos poemas. Cambiando el ángulo, ¿cuándo termina de escribir un poema? —Nunca. Tengo como lema que las pretensiones son enormes y los resultados son deformes. Yo quiero seguir tratando de encontrar mi do de pecho hasta el final. Tengo sesenta y dos años y veo una lucecita allá, en los últimos peldaños; quiero hacerla un poco más grande y conseguir que esa luz termine de iluminar todo. Los poemas no se terminan. No me gusta cuando alguien habla de mis poemas como de “una obra”. La palabra obra encierra el concepto de cosa acabada. Lo mío es “work in progress”. —¿Por eso los poemas largos o seriados ? —No. Antes yo estaba interesado en el poema largo, pero ahora veo muy válidas las miniaturas, poemas que tengan cada vez menos palabras. Algo así como buscar que una palabra lo diga todo. Escribo cada libro contra el libro que escribí antes, busco continuar con lo que me quedó en el tintero y, claro, no termino nunca. ¿Qué lo llevó, desde un principio, a utilizar el habla popular en su poesía? —Hay quien habló de eso como de una forma de ruptura. No sé por qué incorporé los dichos de la gente en la poesía. Quizá sea cierto eso de la ruptura. Por supuesto que para mí Discépolo ha sido un modelo. En el tango veo grandes poetas que eligieron un género menor para hacer metafísica. Creo que “Cambalache” es un himno, no ya de una época, sino del siglo XX. La metáfora del cambalache me parece genial. Yo abrevé en todo: letras de tango, poetas clásicos y contemporáneos, poetas mayores y menores, noticias délos diarios, el habla popular. Todo puede ser aprovechable. —¿Cuestión de ser una esponja? —Sí. Hay épocas en que un libro nos dice todo. A veces pienso que los libros me hablan. Pero en otras oportunidades no pasa nada. Creo que aunque escribir es trabajo, también es inspiración. Uno, a veces, se siente iluminado. Claro, con el tiempo te ponés astuto y sabés que la cosa no empieza con la primera bocanada. Las cosas, como diría Rilke, tienen que hacerse sangre de tu sangre. Hay un tiempo previo, una maceración. Un día, cuando ya te olvidaste, lo que querías decir sale con tu propia voz. —¿Cuáles son sus trucos para predisponerse? A esta altura del partido imagino que usted tendrá sus trucos,¿no? —Trucos hay. El arte es un truco. El gran truco, como di-Tía Pound, consiste en ponerse a limar las uñas mientras la cosa bulle; algo así como saber que la cosa está pasando y mientras tanto mirar para otro lado. Otro truco consiste en la corrección, que te permite ganar o perder. Y digo que a veces perdés porque lo bueno era lo primero, lo que corregiste. Algunos amigos que han conocido primeras versiones de cosas mías me retaron duramente cuando las vieron modificadas en la publicación. Insisto: arte es artificio, simulacro. Según mi hermano Osvaldo, el poema es una desgracia pasajera. Yo lo pienso como un simulador de vuelo. En mi caso concreto, escribir es construir: el poema como máquina. Te pregunto a vos, ¿termina la obra en un lector? —No, claro. Si está lograda y nos dice algo de nosotros mismos, ni siquiera termina con la época. —Eso es, vive de distintas maneras a través del tiempo. —¿Diría que la poesía es útil? —Sí, yo creo que sí, Creo que la poesía —y el arte en general— cumple una función social; política, incluso. Pero acá política no tiene nada que ver con los partidos políticos. Aclaro esto porque, a pesar de todo, nunca falta algún boludo que empieza a hablar de peronismo y antiperonismo y nosotros estamos en otra cosa, ¿no? Stendhal decía que la política era una rueda de molino atada al cuello de la literatura. A mí me han gustado siempre los desafíos, los sobreesfuerzos. Por eso creo que el asunto no es eliminar la piedra, sino flotar con esa piedra al cuello. La primera condición es que un poema sea verdaderamente poema. El resto viene por añadidura. Un poema no es bueno o malo por ser político, sino por ser o no ser un poema. Yo, por ejemplo, detesté siempre esos poemas de los P.C.., llenos de espigas, lagrimitas, trigo y la puta madre. Cantan al buen obrero como al buen salvaje. No rechazo un poema por político sino por malo. ¿Cómo determina usted cuál es un mal poema político? —Ya te digo: cuando se vuelve mera propaganda. Yo no quise escribir un poema “a” Eva Perón, sino un poema “desde” Eva Perón. Tampoco quise hacer de Las patas en las fuentes un “poema peronista”. A propósito, quiero confesarte algo. Para Las patas en las fuentes escribí una primera parte que, ya lo dijimos, me pareció lograda. Infantilmente pensé que tenía que haber una segunda parte y creo que, salvando las distancias, corrió la misma suerte que la segunda parte del Martín Fierro. Con Osvaldo estábamos de acuerdo en que lo que iba a vivir, lo que no envejecería era la primera parte, eso que se llamó Al público. En la segunda parte quise cantar la resistencia peronista, esos veinte años de resistencia. No resultó lo que yo pretendía. La idea de Las patas en las fuentes fue decirle al sistema: “Esto es lo que ustedes hacen con un hombre: lo vuelven loco, lo hacen un solicitante descolocado perpetuo”. Pero, en suma, ¿todo hombre no lo es? ¿No lo ha sido y será siempre? ¿Cuál fue su primera reescritura? —Eva Perón en la hoguera, reescritura de La Razón de mi Vida. Yo había leído Los condenados de la tierra, de Fanón, y escuchado todo un año una jam session. En ambas cosas encontré apoyaturas. Fanón habla de un balbuceo del oprimido y de una palabra que se le niega al oprimido. La jam session me ayudó para la estructura Allí los músicos tocan primero el tema juntos, después hay variaciones y después se vuelven a juntar en el tema. Si se lee Eva Perón en la hoguera prestando atención a estos elementos, uno puede percibirlos. Me gustaría que volviéramos a lo de la eliminación del yo lírico. ,—Voy a darte un ejemplo. En La canción de Buenos Aires decidí empezar los poemas con un eje que también usé después en Circus. Todos comienzan diciendo “como el que”. Esto permite abandonar el yo. —¿El poema reposa sobre una idea que lo estructura? —Dice Valery que la poesía es una vacilación entre el sonido y el sentido. Los poemas no se escriben únicamente con ideas, se escriben con palabras. No es uno el que guía a las palabras con exclusividad. Muchas veces son las palabras las que lo guían a uno. En ese juego, las ideas que uno tiene se alternan y hasta pueden terminar oponiéndose a lo primero que pensaste. —Ya que hace alusión a la teoría, sé que usted considera alambicada la crítica que en los últimos años se estila en Argentina. —Creo que en Argentina estamos pasados de rosca. Uno abre una revista literaria o el suplemento de un diario y en lugar de enteramos de lo que pasa en el libro, nos enteramos de los vericuetos de la personalidad del comentarista. Los escritores solemos quedar como boludos, la estrella es el notero. Sé de la polémica a propósito del neo-barroco. Yo pensaba haberme dedicado a la gauchesca y resulta que ahora soy neo-barroco. ¡Ni siquiera leí a Sarduy, a quien se me adscribe! Creo que esto hay que encararlo como un servicio. Me gustaría que fuéramos más directos. —¿Quiénes le interesan entre los poetas argentinos contemporáneos? —Voy a decirte algo que espero se comprenda. En la medida en que vos hacés algo tuyo, muy propio, y te cerrás en ello, leés a tus contemporáneos desde esa óptica. Hay quienes me interesan y quienes no. De todos modos, mientras vos y yo estamos discutiendo por dónde va la cosa, hay alguien, quizás, a quien no conocemos, que no publica en revistas, que no publica libros, pero lo está logrando. Siempre o a menudo ocurre así. —Bien, los nombres voy a darlos yo. Dejando de lado por un momento el ilustre antecedente de Girondo, se me ocurre que, antes que muchos otros, Juan Gelman, César Fernández Moreno y usted son, posiblemente, los tres poetas que se tiraron a la pileta con más energía sin saber si en el fondo había agua o no. —Ese sombrero parece tener tres picos. Puede ser. Quizá haya una búsqueda riesgosa que nos es común. César, en “Argentino hasta la muerte”, arriesga mucho; a Gelman le pasa lo mismo y ha venido evolucionando en forma constante. —¿Qué noticias tiene de la poesía escrita en los últimos años? —Tengo una imagen de búsqueda. Búsqueda de un lenguaje. La realidad que hemos vivido y vivimos es un verdadero desafío para quien quiera expresarla Es en el lenguaje donde se resuelve la poesía y es ahí donde la búsqueda parece más intensa. He leído disparates que terminaron en gran poesía. También he visto a tipos que empezaron bien y que nunca fueron más allá de algo bien hechito. A mí me interesan más los que apuestan al disparate porque, creo, arriesgan más. Fijate, en una partida de ajedrez hay aperturas consabidas. Todos usan esas aperturas hasta que un Bobby Fischer empieza por cualquier lado —un disparate— y les gana a los burócratas rusos. Dejemos el peón 4 de lado y abramos por cualquier parte a ver qué pasa. En poesía, como en cualquier otra actividad humana, hay que medir los fracasos en relación con el intento. —¿Qué lugar le asigna a la emoción en su poesía? —Trabajo para la emoción, pero tengo para mí que hay también un tipo de emoción que se mueve a nivel puramente intelectual. Creo que el poeta no tiene derecho a emocionarse cuando escribe. En todo caso, el poeta debe haberse emocionado antes, y después, al escribir, debe permanecer frío, controlando el sistema. ¿Una paradoja? Sí; escribir emocionado da malos resultados, es como irse en seco. |

reportaje de Jorge Fondebrider

Originalmente en Diario de Poesía Año 4. Nº 13. Agosto de 1989

Link: https://ahira.com.ar/ejemplares/diario-de-poesia-n-13/

Gentileza de Archivo Histórico de Revistas Argentinas

Ahira. Archivo Histórico de Revistas Argentinas es un proyecto que agrupa a investigadores de letras, historia y ciencias de la comunicación,

que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo veinte

Ver, además:

Leonidas Lamborghini en Letras Uruguay

Jorge Fondebrider en Letras Uruguay

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de ensayo |

|

Ir a índice de Jorge Fondebrider |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|