Mi madre andaba en la luz

cuento de Haroldo Conti

|

Mi madre andaba en la luz cuento de Haroldo Conti

|

|

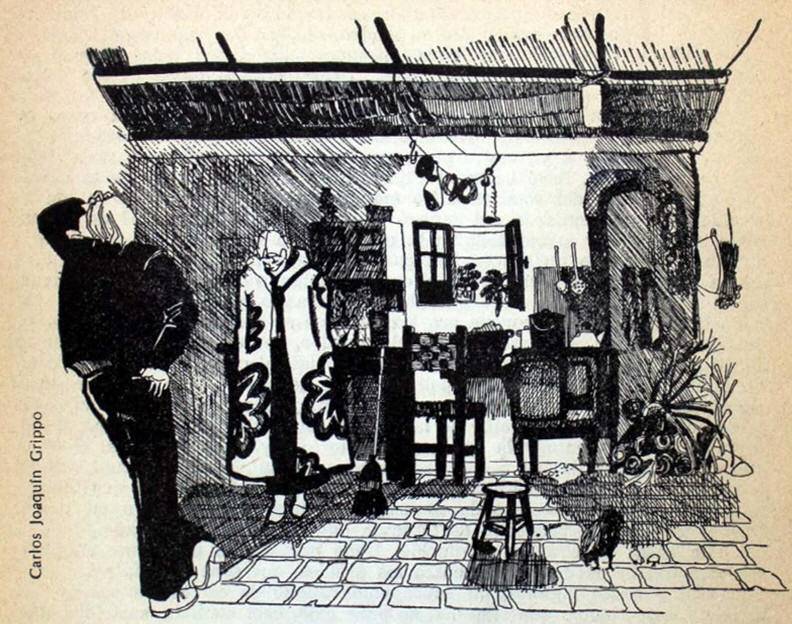

Delante de mi casa, en un patio de tierra raída, gastado como el género de mi camisa Grafa, en un cantero someramente cercado por ladrillos musgosos, hay una planta de azalea que plantó mi madre hace unos doce años. Sus flores de piel violeta tiemblan delicadamente con este ansioso viento de septiembre que levanta, en esta mañana, un fresco olor a terrones, a humo agrio, a pan casero, a húmedas maderas. A partir de esta plantita que ahora flamea en la clara mañana y que mi madre riega todas las tardes, apenas se pone el sol, yo reconstruyo, acaso invento, mi casa. Detrás del patio está todavía, en la penumbra del corredor de chapas, la bomba de elevación y sobre las paredes encaladas las macetas que colgó mi madre hechas con latas de aceite: cinta argentina, malvones, filodendros y una plantita carnosa de ramitas nacaradas que trajo el Polo de un viaje al norte y que puntualmente para este tiempo echa en las puntas unos ramilletes de plumas rojas. Mi madre los llama perritos, pero ese es más bien el nombre de un pájaro y la verdad que eso parecen. Del tirante que aguanta la armadura del techo cuelga una balanza de platillo y una jaula de alambre con un caburé ojos de gato, pajarito mago de tremenda fama que mi padre compró por 200 pesos a un viajante que lo trajo de Apóstoles, en Misiones. Mi padre, que veía flacos fantasmones por todas partes, que juntó cada peso arañando esta tierra con sus manos, que no conoció ni amó a otra mujer que mi madre, se pasó dos días con sus noches escarbando a esta lechucita para encontrar la mosca mágica que, según dicen, esconde debajo de sus alas. Sólo encontró piojos. Cada tanto volvía a la carga con un par de guantes de badana agujereados en las puntas pero el caburé lo miraba de tal manera, girando la cabeza como la tuerca de un bulón, que siempre terminaba mareado. El caburé, en definitiva, no le dio nada a mi padre pero, con todo, el viejo, más por ostentación que por otra cosa, llevó hasta el final de sus días una pluma de la lechucita en el fieltro del sombrero. Lo enterraron con ese sombrero y con la plumita del ala izquierda del caburé que no le trajo más salud de la que tenía al natural y menos todavía la más rasposa fortunita, ya que el viejo se murió deseando un tractor Ferguson de segunda mano que lo ayudara con la tierra. Ni para eso le dio el cuero. Cualquiera hoy día tiene un tractor y el viejo los debe oír desde abajo trajinando sobre la tierra. Tal vez le baste ahora con eso porque era hombre que se conformaba con poco. Le gustaba lo simple, sentarse debajo del corredor, por ejemplo, y oír el rumor de los pájaros que alborotaban entre los árboles, al caer la tarde, y el trueno lejano del tren que se atropellaba en el horizonte, y el trepidar de la cosechadora que, como un barco, navegaba majestuosamente los cuadros de trigo en diciembre o el golpe de la varilla del molino cuando, como ahora, sopla parejo el viento y la rueda gira a lo loco y, más que nada, el espumoso entrechocar de las hojas del álamo Carolina debajo del cual dormía la siesta en el verano, del otro lado del camino, ese viejo álamo que todavía está ahí, como un penacho de cenizas, y se parece en parte a mi padre. Bueno, todo esto a propósito de la jaula que cuelga del travesaño. La casa, mi casa en el pueblo, tiene por detrás un monte enredado con una huella parda cavada entre los árboles, que son: eucaliptos, álamos mussolini y sauce gigante, un sauce enmarañado de corteza rotosa que en invierno, este tiempo que termina, se pone gris, casi azulado, casi idea. Por ese caminito me internaba yo en mi infancia, iba que iba árbol y pajarito, piel de corteza, piernas de yuyo, buscando esas locas invenciones que duermen en la madera. Hasta el primer alambrado. Ahí estaba el camino de tierra y después, del otro lado, aunque alejado, el álamo Carolina que amó mi padre, muy solo, textual, alta madera de ensueños. La casa estaba rodeada de olmos, acacias y paraísos que se poblaban de torcazas y monteras con sus lustrosas levitas de cenizas, dulces pececitos de la tarde. A la caída del sol la punta de estos árboles se inflama con un color anaranjado y el monte se aquieta, se suspende. En medio de esta maraña neblinosa que se dilata como una nube, que se consume como un lento fuego esparciendo el humo oloroso de septiembre, a esta hora, y a consecuencia de los calores prematuros que brotaron en agosto, se advierte y se fija en los ojos con lentitud un pelecho verde. Es la primavera que empuja desde adentro de la madera, apenas una visión, poco más que un presentimiento, porque la noche ya sube desde la tierra y oscurece los árboles, borra los brotes, adormece al monte. El álamo Carolina, cuyo penacho anaranjado asoma a la derecha, por encima del techo de chapas, es el último en borrarse. Más bien parece que remontara vuelo y se hundiese en el cielo. El humo de la chimenea lo opaca, lo sacude, lo trae y lo lleva. Tal vez por eso parezca que se reanima. Mi madre, abajo, acaba de echar leña a la cocina económica que no se fatiga de arder y soplar todo el día. Es una vieja cocina “Carelli”, de tres hornallas, fabricada en Venado Tuerto y creo que la casa empezó por ahí, por esta cocina que mi padre trajo en un charret desde Bragado, donde la compró de segunda mano y la montó en medio de un claro, al reparo de un árbol, y después empezó la casa. Mientras siga encendida mi casa vivirá. Mi madre es esa sombra encorvada frente a la cocina. Ha pasado allí gran parte de su vida, desde que mi padre instaló la “Carelli” junto a aquel árbol cuyas raíces deben estar todavía debajo del piso de ladrillos. Yo entro y salgo de mi casia, es decir, de esta cocina que es donde transcurren nuestras vidas, mil veces al día cuando en realidad lo que estoy haciendo es romperme el culo junto a la continua Nº 2 de la Papelera del Norte. Es mi forma de ir tirando. Yo sé que en este mismo momento que la continua ronca a todo pulmón arrastrando un blanco y humeante chorro de papel mi casa está ahí, en medio de los árboles. Y así vivo. Mi madre abre la hornalla y echa una leña. Su cara se enciende con un color rojizo, como los árboles del atardecer, como el álamo que amó mi padre. Sus manos se iluminan hasta el blanco, de un lado, y se oscurecen del otro. Su piel está algo más arrugada, cubierta de grandes pecas marrones. Mi madre ha envejecido otro poco este invierno. Yo lo veo en sus manos porque su cara sigue siendo la misma para mí. El fuego de la hornalla se le arrebata, inflama el borde de sus pelos y mi madre sonríe. Me sonríe a mí que en este momento, a 200 kilómetros de mi casa, pienso en ella al lado de la continua Nº 2. Su rostro se enciende y se apaga como una lámpara en el inmenso galpón, entre bobinas de papel y cilindros relucientes, contra la grúa puente que se desplaza con lentitud sobre nuestras cabezas, mi madre, alta lámpara perpetuamente encendida en mi noche, mi madre. El fuego se reanima y su luz escapa por las rendijas de las hornallas agitando todo el cuarto como un viento secreto. La luz cruzada del sol que declina penetra por la puerta siempre abierta y borra las patas de la mesa de pino, tan vieja como la “Carelli”, la misma mesa que nos junta tres veces al día, mi padre en la punta, mi madre del lado de la cocina y de este otro yo y el Polo, mi hermano que se quedó en el pueblo. Sobre esta misma mesa velaron a mi padre. No tiene hule ni mantel. Solamente la madera, blanca de tanto jabón y cepillo, carcomida y tajeada, con los chamuscos de los cigarrillos de mi padre en la punta. Mi madre los fregaba pero se ponían más oscuros. Creo que quedarán ahí para siempre recordándome a mi padre que fumaba negros fuertes y a veces medio avanti. Así son las cosas. Se vuelven más memoriosas que uno, se vuelven uno. Mi padre era su cuerpo flaco y viejo y unas pocas cosas. Quedan las cosas. La escopeta de un caño, calibre 16, que pende de un clavo en la pared junto a la puerta, al lado del cuero del gato montés que abatió en el monte. La romana con la escala de bronce. Hay otras cosas que están ahí desde mi infancia, que se confunden como mi historia. El sol de noche que alumbraba nuestra oscuridad hasta que el viejo puso un Villa de dos caballos y medio, la bolsa de galletas que al partirlas inauguraban el día con un tibio olor a trigo y migas, el infaltable almanaque del Almacén de Ramos Generales de Montes y Cía., la fiambrera con el alambre mil veces remendado y, suspendidas del techo, dos barras de cañas de las que colgaba la factura de cerdo. Chorizos criollos, codeguines, morcillas, jamones, bondiolas, lomo ahumado. En un estante, queso de chancho, una lata de grasa muy blanca y un frasco con el paté que preparaba mi madre en base al hígado, tocino, cognac y especias. En tiempos de mi padre se carneaban dos cerdos de 200 kilos cada uno en la primera quincena de julio, cuando apretaba la escarcha, “donde se hace el menguante”, y la casa era una fiesta con grandes ollas hirvientes, buches de caña, jarros de café, mate amargo, chuletas bien tostadas y alguna guitarra. El Polo le daba a la máquina de picar y don Pancho Cejas prestaba mano para la morcilla. Su especialidad eran las morcillas y los cuentos de aparecidos. Murió en el 59 y él mismo empezó a aparecerse ya en el invierno del 60, para julio justo que Américo Agustín Laval lo vio sobre el puente del Salado, con el ponchito y la gorra, todo de cuerpo presente, bien verídico. Laval se persignó y don Pancho se hizo transparente, se vino lucecita y hasta chamuscó el pasto. Sobre el puente, del lado del Bragado, en la mano del campo de Cirigliano, ahí mismo. Consta. La última vez que se apareció, también en el puente, compareció ante don Ramón Cabral que venía a caballo desde el campo de Arbeleche con un gallo Calcuta debajo del brazo. Fue en marzo del 73. Le dijo a don Ramón que había que votar para intendente al Ingeniero Dimarco. Le erró feo por más finado que fuese. La luz que entra por la puerta se ha acortado, es una ceniza amarilla a ras del suelo. El motor del Fiat que remolca el disco de rastra en el campo de Pérez, detrás del alambrado, ha dejado de arañar el cielo. Es un Fiat 700 de 70 HP como jamás soñó mi padre y lo maneja el Polo que está haciendo barbecho para engordar la tierra antes de sembrar. El Polo trabaja para Omar Basilio Acuña que se hizo rico en una patada, tiene un cuarto en el hotel Coll de Bragado y no le cortan la cabeza por menos de 500 millones de pesos. Así son las cosas en esta tierra. Omar tiene la misma edad del Polo pero él, el Polo, mi hermano, nació como mi padre para padecer la tierra. Nada más. Una bandada de pavos mamut bronceado pasan por el patio en dirección a una acacia tumbada donde pasarán la noche. Mi madre sale ai patio con una varita de mimbre pues los desgraciados no desaprovechan la ocasión para picotear la azalea. Los ladridos de unos perros pelotean a lo lejos, por encima del alambrado. Son los perros del Polo que viene cruzando el campo. Mi madre levanta la vista y todavía más lejos, por encima de los últimos alambrados, por arriba del monte de la estancia de Acuña, detrás inclusive del puente del Salado que desde el patio es apenas una loma pelada, ve una nubecita de polvo que avanza por el medio del camino. Es el “Expreso 25 de Mayo” que, como siempre, llega con retraso. Mi madre piensa que acaso ahí llego yo. Yo estoy llegando siempre, madre. La sirena anuncia el final del turno y me largo hacia las puertas entre los flotantes cascos de plástico que se desplazan como un río mientras atrás queda la continua roncando y silbando y el otro turno reemplaza puntualmente al que se marcha. El negro Prieto, que viene por la otra mano, me saluda con el brazo en alto. Ahora voy hacia la villa en el tambaleante micro que suelta un tornillo a cada barquinazo. Alguno de los muchachos grita y canta todavía porque estos negros tienen un aguante bárbaro. Le pueden estar chupando la sangre con una bomba de diafragma y ellos siguen gritando y cantando. Cantando y gritando mientras corren ruidosamente hacia el montón de mugre en que viven. Los demás duermen debajo de los cascos. Yo pienso que voy llegando a mi casa, en mi pueblo, en una tarde así. Inclusive a través de la ventanilla veo a mi madre que espanta a los pavos, veo el victorioso color de la azalea en el patio de mi casa que flamea en la última luz de esta tarde. Veo por supuesto, al álamo Carolina que brilla por encima de las chapas y hasta veo sobre el techo a mi propio padre que mira para el lado de Irala. Un puñado de casitas y tapiales aparece y desaparece entre los árboles. Ese es mi pueblo. ........................................................................................................................................................................... Un perro viejo alzó la cabeza y trotó hacia él como si tirara de una piedra. Le olió una pierna y lo acompañó hasta la puerta de la cocina. Al pasar junto a la azalea, que era por donde empezaba todo, rozo con la punta áspera de sus dedos la piel violácea de una de las flores y sintió que el secreto temblor de la planta le entraba en todo el cuerpo. La vieja estaba sentada frente a la cocina “Carelli” con un cacharro sobre las rodillas. Levantó la cabeza y miró hacia la sombra que le había tapado la luz de la puerta. El fuego de la hornalla coloreaba la punta de sus cabellos como el sol el alto penacho del álamo Carolina. El resto de su cuerpo era un flaco hueco de sombras. Se puso de pie en silencio, sin sobresalto, y se acercó despacio con los ojos muy abiertos. Alargó una mano y le tocó la cara. —Pedro— dijo por lo bajo. El Pedro tragó saliva. —Pedro, hijo. El Pedro dejó la valija en el suelo y la abrazó con torpeza. Era un manojo de huesos que temblaba entre sus brazos como una rama. Sin embargo ese poquito de mujer los había sostenido en alto, ella sola, porque no hubo golpe que la echara abajo cuando hacía rato que ellos rodaban por el suelo. —No es para llorar— dijo él. Ella se separó un poco. —Estás más flaco. —Estoy bien. Se miraron en silencio un buen rato. Ninguno de los dos sabía qué decir. Se miraban y sonreían y él estaba de pie en la puerta de su casa como un forastero cualquiera. El Polo llegó cuando no había más luz. Lo saludó y lo besó en la oscuridad y después, como era corto de palabra, fue y arrancó el Villa y prendió la luz que llegó boqueando a través de la bombita oscurecida por el humo de la Carelli. También él estaba más flaco y algo canoso, lo que, por suerte, dio pie a un par de bromas. Se parecía cada vez mas a su padre. Debajo de los o.ios tenía dos manchas de polvo. Llevaba, como siempre, una camisa raída, unas bombachas batarazas sujetas por una faja cubierta igualmente de polvo en los pliegues y un par de alpargatas desflecadas. La última vez que lo vio fue desde la ventanilla del expreso, al pegar la curva. Corría y saltaba al costado del expreso. Los perros lo seguían de atropellada. Al fin quedó atrás y levantó una mano antes de que se lo tragara el camino. Por cierto que aquel camino se había llevado unas cuantas cosas. Si se ponía del lado de la casa, tenía que pensar que a él mismo se lo había llevado. La vieja preparó el mate y el Polo trajo galleta de campo y unos chorizos. Don Pancho Cejas antes de finar les había enseñado a conservarlos frescos dentro de un cajón cubierto de maíz en grano. El abrió la valija de cartón y sacó los regalos. Había pateado de un negocio a otro contando los mangos y comparando los precios. En cada vidriera veía colgadas entre los trapos esas mismas caras que ahora tenía delante, con ese gesto o marca de resignación que posiblemente el Polo y la vieja estarían viendo en ese momento sobre su propio rostro, mientras pensaban que las cosas le habían ido mejor que a ellos, no que le habían ido, simplemente. Sostuvo delante de su madre un batón pirineo con las solapas y los puños bordados con flores de crisantemo en hilo matesalé. La vieja movió la cabeza en señal de reproche y él dijo, espiando su rostro flaco y descolorido por encima del batón: —Para mi flor. —Este hijo! —dijo ella juntando las manos. Y volvió a tocarle la cara como si no terminara de reconocerlo. El Pedro desvió la mirada, metió la mano en la valija y sacó una cajita de cuero con un par de botones relucientes que alcanzó al Polo. —No se me ocurrió otra cosa—- dijo con naturalidad. La verdad que le había costado sus buenos 15 mil mangos. Por suerte era bastante impresionante. Una Super Chatarra Mod. 2700 TR 8, Alta Fidelidad, Gran Lujo, con audífono y todo. El audífono parecía un supositorio y la voz salía por allí puntiaguda, tan secreta, cordoncito milagrero que lo ataba a uno al mundo. Después de examinar la caja en detalle el Polo giró uno de los botones y desde su áspera mano salieron gritando Los Iracundos, que cantaban esa dulce chotera “Porque no vale la pena”. El Pedro se puso a sacudir la cabeza y a patear el suelo con sus zapatos de plataforma y cuero repujado, a tres colores, que al Polo le hicieron abrir tamaños ojos. El Polo los señaló y rió con fuerza. En términos generales, para él, que había recorrido el equivalente del mundo en alpargatas, era calzado de puto. La vieja volvió a decir “Este hijo”. A él le pareció que el viejo reía también desde el techo. La vieja se puso el batón para darle el gusto. Le quedaba un poco grande, pero los crisantemos, a pesar de la luz rasposa de la lamparita, brillaban como si estuviesen cubiertos por el rocío igual que una mañana de invierno. Su madre amaba a los pájaros y las flores y junto a la cerca tenía un cantero de crisantemos, esa flor que brota a fines del otoño y alegra al pálido tiempo de la espera, cuando la tierra se duerme, el monte se seca y el álamo Carolina es un lato manojo de ramas. El Polo bajó la radio y mientras el Pedro picaba de aquel sabroso salame, que tenía mezclada carne de potranca a la de cerdo, se preguntaron y respondieron cosas sin que en ningún momento llegaran a conversar como se entiende por lo general. A ratos se miraban en silencio y reían de esa manera lastimosa. Entonces el Pedro preguntaba por alguien que se había ido o, lo que es lo mismo, se había muerto. El Polo hizo un esfuerzo y le preguntó como le iban las cosas. El dijo que bien, naturalmente. De qué otra forma le podían ir? Hizo saltar un cigarrilo y al Polo se le torcieron los ojos. Hasta había tenido oportunidad de echar un párrafo con Néstor Leonel Scotta, el goleador de Rácing, y como el Polo lo mirase como si fuese un aparecido, reprodujo como parte de aquella famosa conversación algo que leyó en la revista GOLES. Por ejemplo, y a título ya de confidencia después de un par de Séptimo Regimiento, Scotta le confesó que le hacía falta pensar un poco más dentro del área. No atorarse, fundamentalmente cuando el arquero salía a taparlo. Había malogrado una punta de oportunidades por el apuro en resolver, le dijo textual Néstor Scotta, pasándole un brazo por los hombros como si fuese el propio Pizutti. Gran tipo el Néstor! El Polo sacudía la cabeza y miraba al aire y de vez en cuando decía “La puta”! —Y a vos cómo te va.— Preguntó por fuerza el Pedro. El Polo se encogió de hombros como un desgraciado. —Y... siempre lo mismo. ¿Qué te parece? Se siembra trigo y a los 20 días sale trigo. Se siembra maíz y a los 10 días sale maíz. Hasta ahora nunca salió otra cosa. Rieron de arrastre. El Polo contó que ese año habían sembrado un sorgo híbrido forrajero, de gran valor nutritivo y velocidad de crecimiento, tanto que a los 45 días de la siembra ya se podía iniciar el pastoreo, un rinde de 100 toneladas de forraje verde por hectárea, alta calidad de rebrote, firme al pisoteo. Del sorgo pasó, igual que si hablara de fútbol o de hembras, al maíz híbrido doble Continental Gigante, de granos grandes y colorados y un marlo blanco y fino, talludo, es decir, de gran resistencia al vuelco y fuerte arraigue. El Pedro conocía muy bien esa sanata. La partitura cambiaba en algún detalle pero era siempre la misma. Su padre hablaba todo el tiempo de las mismas cosas. La boca y las orejas se le florecían de espigas y mazorcas sin que la bondad de los sembrados necesariamente los alcanzara a ellos, al Polo, a don Pancho Cejas, a Américo Laval, o su padre, que ahora era una semilla plantada en la tierra y que tai vez algún día, de puro obstinado, diese una planta de maíz, por ejemplo, con un tallo de 2,20 por lo menos y una espiga bien granada cubierta por un ponchito de chala muy abrigado, una planta que diese que hablar desde Chacabuco a Bragado y a la que la vieja le pusiera un nombre como 'pepitos. El Polo que se había dado manija para rato, hablaba ahora de un nuevo silo rodante, con la noria plegable, que Acuña había comprado en 25 de Mayo, con capacidad por arriba de las mil bolsas y 45 tt. hora. Hablaba como si fuese de él y como si el silo, a su vez, fuese un Chevrolet con dos carburadores, palanca al piso, llantas de magnesio y cubiertas “Cinturato”. La vieja, que había salido un rato antes, volvió a entrar con una gallina colgando del brazo. La vieja hacía un puchero de gallina sobre la base del puchero a la española, esto es, con chorizos criollos, morcilla, porotos y garbanzos, dos patitas de cerdo lavadas y algunos trozos de panceta. La sola idea lo hacía a uno sentirse bien. Ai Pedro se le hizo que dentro de un rato su padre bajaría del techo y se sentaría en la punta de la mesa quemada por los cigarrillos. A partir de ese pucherito de la vieja aquella casa recobraría su exacto lugar en el mundo y ya no sería necesario moverse mas de ahí, podría quedarse pegado a aquella tierra para siempre, como la planta de azalea o el álamo Carolina, y no decir otra vez adiós y volver a romperse el culo al lado de la continua n* 2, para qué? ¿Para usar zapatos de taco alto y hablar con Néstor Scotta y morirse de tristeza cada vez que se ve un árbol florecido? HAROLDO CONTI: nació el 25 de mayo de 1925 en Chacabuco, Buenos Aires. Estudió en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, en el seminario de los padres salesianos y en el Seminario Metropolitano Conciliar. Intentó abandonar varias veces, hasta hacerlo definitivamente en 1944. Entre 1947 y 1954 completa sus estudios de Filosofía. En esos años recorre las islas del Delta, que gravitarían fuertemente en los climas de su obra, se recibe de piloto civil y comienza sus experiencias con el teatro y el cine. En el Tigre constituye el “Alejandra”, un barco pequeño que se va armando al mismo tiempo que su novela “Sudeste”. Como tripulante del “Atlantic'” viaja varias veces a Brasil. En 1965 naufraga frente al balneario La Paloma (Rocha, Uruguay), donde hace numerosas amistades. Su cuento “La causa” obtiene un Premio Life en 1960; su primera novela, “Sudeste”, el premio Fabril en 1962; "Todos los veranos”, cuentos, el segundo premio municipal de 1964; “Alrededor de la jaula”, novela, el premio 1966 de la Univ. de Veracruz (México); “En vida”, novela, el premio Barral 1971. En 1971 y 1974 es jurado del premio novela de Casa de las Américas (Cuba). En este año, 1975, obtiene dicho premio con su novela “Mascará, el cazador americano”. La narrativa de Conti se caracteriza por su minuciosidad en relatar los movimientos y actos pequeños, triviales de una amplia gama de personajes humildes y en muchos casos marginados. En la mayoría de ellos se repite el vagabundeo como conducta cotidiana, el rebote constante sobre distintos sitios, en una reproducción física, exterior, de la desorientación íntima, que no encuentra asidero real en las actividades o posibilidades del mundo. Este clima desasido, pero al mismo tiempo tenso, vertebra la mayoría de los relatos de “Con otra gente” (la recopilación definitiva de sus relatos hasta el momento), los movimientos del Boga en “Sudeste”, intenta infructuosamente llegar a un descanso en “Alrededor de la jaula”, quizá su novela menos lograda, y alcanza al mismo tiempo su máxima complejidad y logro expresivo y el tono más oprimente en “En vida” (premio Barral 1971). Allí, a despecho de la calidad técnica del relato (que llega al virtuosismo en el manejo de la descripción y las transparencias visuales que rodean a Oreste, y a una sólida veta humorística, que recuerda a Arlt, en las escenas urbanas), la sensación de desasimiento lleva al protagonista a un estado casi vegetativo, que impregna incluso su decisión final de quedarse en la costa. En los últimos relatos de Conti, publicados en diarios y revistas, se advierte un cambio con respecto a aquel callejón sin salida aparente. Hay un agarrarse a los datos concretos como pocas veces antes (figuran las marcas de máquinas y automóviles, nombre y apellido de la gente, textura de fiambres, ropas y plantas), que confiere nueva energía a su obra. Los dos fragmentos que publicamos pertenecen a un extenso relato de su libro inédito “La balada del álamo Carolina”. Conti nos escribe: “Son todos cuentos sobre mis pagos, un homenaje a mi vieja y mi pueblo”. |

cuento de Haroldo Conti

Publicado, originalmente, en: El lagrimal trifurca Número 12 / Rosario (Argentina): junio/1975 Séptimo aniversario

Link: https://ahira.com.ar/ejemplares/el-lagrimal-trifurca-no-12/

Gentileza de Archivo Histórico de Revistas Argentinas

Ahira. Archivo Histórico de Revistas Argentinas es un proyecto que agrupa a investigadores de letras, historia y ciencias de la comunicación,

que estudia la historia de las revistas argentinas en el siglo veinte

Ver, además:

Haroldo Conti en Letras Uruguay

Editor de Letras Uruguay: Carlos Echinope Arce

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

Facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de narrativa |

|

Ir a índice de Haroldo Conti |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|