La enfermiza animalidad

como metáfora

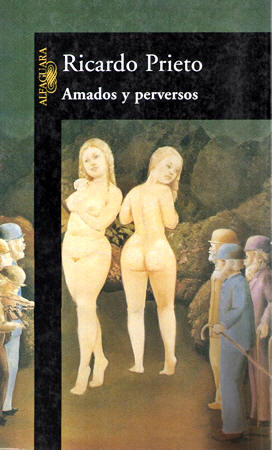

en la novela Amados y perversos de Ricardo Prieto

por Sergio Schvarz

|

La enfermiza animalidad

como metáfora por Sergio Schvarz

|

|

Lo he buscado en la rosa sublime de los cielos, en el sol de las albas y en los nocturnos soles, en los sutiles éteres de las brumosas nébulas, en el girante pecho de la tierra nutricia,

en el arco sombrío de la curvada nube, en el trágico rayo que se incrusta en la selva, en los ríos brotados al peso de los mentes, y en las olas muriendo de besos en las playas.

Lo he buscado en imágenes, bajo los mediodías, en el Verbo que ostenta y el silencio que oculta, y en el sueño estelar de la inclinada frente.

Lo he buscado y de pronto me sumergí en mí mismo, atravesé mis sombras, entré a mis noches místicas, y El surgió de los éxtasis, ya en su luz inefable!