«Los convidados de piedra», o la irrupción de la historia contemporánea en la narrativa de Jorge Edwards

ensayo de María Teresa Rodríguez Isoba

Universidad Complutense. Madrid (España)

|

«Los convidados de piedra», o la irrupción de la historia contemporánea en la narrativa de Jorge Edwards ensayo de María Teresa Rodríguez Isoba Universidad Complutense. Madrid (España)

|

|

La agitada sucesión de acontecimientos vividos por Chile en los primeros años setenta había de tener obligada repercusión en la literatura del país. La narrativa de Jorge Edwards fue especialmente sensible a aquellas circunstancias históricas, que permitieron interpretar su obra anterior —apenas una novela, El peso de la noche (1965), y algunos volúmenes de cuentos[1] — como testimonio de la decadencia de una burguesía chilena que parecía próxima a su fin: El peso de la noche —llegaría a escribir Carlos Santander en los años de la Unidad Popular— «deja entrever un orden social verdaderamente portaliano: el autoritarismo en la organización del cuerpo social, la rigidez de los preceptos, la sanción irrestricta de toda rebeldía, su vinculación al mundo agrario y comercial, la reducción de todo “pueblo” a mera servidumbre. En rigor, este ha sido nuestro orden desde los primeros tiempos de nuestra República. Y éste es el orden que hoy vemos estremecerse y del cual advertimos, como en la señora Cristina, los síntomas del desmoronamiento. El nuevo '‘orden” lo vemos claro en nuestra historia. La homología con la novela es evidente. Con la diferencia de que lo que en la historia está claro, en la novela aparece sólo como una difusa esperanza. El orden revolucionario, en ella ignorado, sin embargo, lo demanda implícitamente»[2]. El presente histórico, por tanto, parecía demostrar entonces la quiebra inevitable del orden antiguo. Los acontecimientos habían de demostrar poco después que aquel orden era capaz de resurgir y de frustrar todas las esperanzas, como se habían frustrado las esperanzas de los personajes en el relato. Según el testimonio personal de Edwards, en 1970 creía haber terminado una segunda novela, iniciada entre 1968 y 1969. Lo cierto es que se publicó en 1978 con el título de Los convidados de piedra, y al parecer con profundas modificaciones. «Esa primera redacción —asegura Vicente Urbistondo, invocando declaraciones del propio autor— nada tenía que ver con lo que acabó siendo central en definitiva: la elección de Salvador Allende y los efectos sociales del suceso, sin olvidar los internacionales. Aquella versión de la obra, acabada ya en 1969, se llamó El culto de los héroes, me cuenta, y recuerda que Proust incorporó a su obra la primera guerra mundial en Le Temps Retrouvé, último tomo de A la Re-cherche du Temps Perdu. Algo semejante hizo él en la segunda versión de 1975, dice, al incorporar a su novela el período de Allende y la Unidad Popular, concluyéndola con su desenlace»[3]. En efecto, el presente de la novela abarca apenas unas cuantas horas de algún día no muy posterior al golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, horas que transcurren desde la comida con que un grupo de amigos celebra el cumpleaños de uno de ellos, Sebastián Agüero, hasta el amanecer del día siguiente, cuando el final del toque de queda permite a los reunidos abandonar la casa. Esta estructuración temporal puede recordar la de novelas como Ulises, de Joyce, o de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, y puede considerarse una evolución de la que Edwards había utilizado en El peso de la noche. Entonces los acontecimientos del presente se desarrollaban a lo largo de algo más de veinticuatro horas, pero los recuerdos de los personajes principales permitían al narrador (relativamente omnisciente) remontarse hasta distintos momentos del pasado[4]. Ahora el pasado resurge de la larga conversación de esos personajes, que cuentan de sí mismo y de otros, sobre todo de los ausentes, de los «convidados de piedra» que compartieron los lejanos tiempos de la adolescencia para seguir después los caminos más dispares. Merece consideración la complejidad indudable del relato, derivada de los procedimientos utilizados para transformar en discurso narrativo lo que en principio sería un diálogo ininterrumpido, en el que a los comentarios sobre el presente se suman las largas reconstrucciones del pasado, a veces también los diálogos de otros tiempos. Su transcripción queda a cargo de uno de los invitados, alguien que tiene la costumbre «de anotar en un cuaderno los principales sucesos de la semana, consignar testimonios, anécdotas que de otro modo correrían el riesgo de dispersarse, reconstruir escenas evocadas en una conversación...»[5]. La. novela es esa reconstrucción suya de lo sucedido y rememorado durante la larga celebración del cumpleaños de Sebastián Agüero, incluyendo sus propias aportaciones al diálogo y las informaciones que aparentemente él posee, o las reflexiones que pasan por su mente a propósito de los hechos registrados. El relato queda, en consecuencia, a cargo de un narrador testigo de los acontecimientos y en ocasiones protagonista de los mismos, por lo que con frecuencia desarrolla la narración en primera persona. Se mantiene, sin embargo, en el anonimato, y no es fácil comprobar su identidad, a pesar de que Urbistondo lo haya identificado con Francisco, el adolescente de El peso de la noche, identificación sugerida al parecer por el propio Edwards[6]. Esa no es la única dificultad que presenta el narrador de Los convidados de piedra. Con frecuencia es imposible determinar quién habla, quién da cuenta de unos acontecimientos de los que ninguno de los presentes en la celebración ha sido testigo, o de los pensamientos que pasan en muchos momentos por la mente de personajes ausentes o muertos ya hace mucho tiempo. Cabe deducir que el narrador posee otras fuentes de una información que transcribe en la medida en que pasa por su cabeza, o bien que completa el relato a su gusto, hasta el punto de convertirse por momentos en un narrador omnisciente, difícil de justificar desde la perspectiva asumida inicialmente, pero lógica en la medida en que ese minucioso cronista asume la total responsabilidad de su relato, y tal vez aprovecha para su redacción final escritos anteriores: «La historia del Gringo también figuraba, sin omitir detalle, en mis apuntes», asegura en una ocasión (102). En estas condiciones también resulta coherente la fragmentaria organización en el discurso novelesco de los materiales utilizados por el narrador, a pesar del aparente desorden. Estos son básicamente los diálogos de los personajes, en cuya integración Edwards se muestra ya un escritor maduro, absolutamente consciente de los recursos que maneja, apelando a frecuentes dislocaciones sintácticas, de las que es un mínimo ejemplo la que subrayo: Pues bien, en mangas de camisa, con el ojo preocupado y atento de un general en vísperas de la batalla, Sebastián dirigía la instalación de unas mesas en el jardín y que ahora (...) empezaban a desplegarse en toda su blancura y a desbordar de entremeses, almendras saladas, aceitunas, salchichas picantes, y ya vendrán las empanadillas de queso y otras engañifas, explicó Sebastián, en cuya sonrisa noté... (12). El relato del narrador, sin transición alguna, integra frases o diálogos tal como los enuncian los supuestos hablantes. El procedimiento es muy frecuente, y a menudo se complica, como en el ejemplo que sigue: Me acuerdo de cuando me comunicaron la noticia por teléfono, dijo el Gordo, y Sebastián, entonces, en una esquina del jardín, contó a un grupo que presidía, con risotadas no exentas de procacidad, la Rubia, relato por todos conocido, pero que a todos nos gustaba escuchar de nuevo, que él se acostaba con la Marta Hen-derson (se la tiraba, dijo, sin importarle la presencia de la Rubia), después de un encuentro casual que tuvimos en Viña del Mar, en la boite del hotel O’Higgins, para ser más preciso, un dieciocho de septiembre en la noche, y en vísperas de la pelea con su amante, a comienzos de octubre, cuando las cosas ya debían de andar como las huevas, me pidió que partiéramos juntos a París. ¿Para qué? ¡Para escapar de toda esta mierda! ¿Y de qué vamos a vivir? Yo me las arreglaré. ¡De puta! Y la gringa me sacó a patadas del departamento, dando gritos de furia, borracha, y poco después (detalle que yo conocía muy bien, pero que Sebastián no comentó al grupo de la Rubia), el día que se corría El Ensayo en el Club Hípico, Sebastián la había visto en las tribunas en compañía de una gansa pintarrajeada, de extravagante sombrero, y se había hecho la desconocida. (17-18) He subrayado las partes del discurso que quedan a cargo del narrador, inicialmente para dar cuenta de lo que ocurre en el presente, al final para contar sucesos acontecidos en el pasado. De los fragmentos no subrayados, el primero es el enunciado directo de un personaje, semejante, por tanto, al que se incrustaba en la cita anterior, y no ofrece ninguna dificultad. Más complejo es el segundo, que inicialmente sustituye el estilo indirecto con el que el narrador daba cuenta de los hechos relatados por Sebastián, por la transcripción directa de las palabras de éste, por su relato en primera persona, que a su vez incluye dentro de sí la reconstrucción en estilo directo de un diálogo acontecido en el pasado. El paso sin transición del estilo indirecto al estilo directo y viceversa, o —lo que viene a ser lo mismo— el juego con distintos hablantes, ofrece posibilidades muy variadas y complejas. He aquí una muestra, en la que también subrayo las partes que muestran la presencia del narrador principal: ¡No sean exagerados!, dijo Pablo Espinóla, pasándose las manos por la cabellera engominada, ya que lo recuerdo engominado desde entonces, dijo Matías, desde aquella época en que no tendría más de dieciséis o diecisiete años, y mientras lo decía observaba a Pablo, todavía esbelto, pero blanco de canas, con los ojos hinchados, conversando en otro extremo del jardín, engominado de nacimiento, añadió, y don Marcos, temiendo que don Gonzalo Urquijo le arrebatara el uso de la palabra, había empezado a contar una historia de Nijinsky, el bailarín ruso, y de la Pavlova, que había bailado para él y para sus invitados en una de sus fiestas privadas, en París, en su hotel particular de la rué de Presbourg, en el apogeo de su matrimonio con una millón aria argentina, y el grupo, en virtud de un con senso tácito, le rogó a la Gorda que se fuera de ahí para que don Marcos pudiera contar algunas de sus historias parisinas picantes, ¡lárgate de aquí, Gorda!, y le pedimos que nos contara, por ejemplo... (30-31) El texto no subrayado queda a cargo de uno de los personajes, que da cuenta de los hechos acontecidos. Este recurso es muy utilizado en la novela, asumiendo la narración los distintos asistentes a la celebración —a veces la voz es indeterminada o colectiva, a juzgar por el «dijeron» que inserta el narrador básico o principal (véase, como ejemplo, la pág. 157) — , con lo que el relato adopta una perspectiva vanada, que puede multiplicarse indefinidamente: los relatos de esos personajes incluyen las voces de otros —«¡No sean exagerados» y «Lárgate de aquí, Gorda!», en la cita anterior—, y diálogos del pasado, o incluso otras narraciones que otros personajes hicieron en otros tiempos y que a su vez pueden incluir otras voces, y otros diálogos, y otras narraciones que otros personajes hicieron en un pasado aún más lejano, y así sucesivamente. Las citas que pondrían de manifiesto este proceder son demasiado largas para traerlas aquí, pero el lector puede constatarlo sin dificultades en la novela, que es un constante juego con las posibilidades que ofrece, como si de muñecas rusas se tratase, la inclusión sin límites definidos de unas historias en otras. El juego con las voces narrativas afecta directamente al tratamiento del tiempo y del espacio en Los convidados de piedra. El marco de referencia espacio temporal que contiene la totalidad de la novela es el ya señalado: la casa de Sebastián, en las horas que median entre la comida de un día y el amanecer del día siguiente, en fechas posteriores en poco al golpe de estado que terminó con el gobierno de la Unidad Popular en 1973. Pero el diálogo de los reunidos deriva de inmediato hacia la rememoración de otros tiempos y otros personajes. Puede pensarse que esa estructura dialógica, fundamental en la novela, tiende a hacer coincidir el tiempo en que se desarrollan los hechos y los diálogos del presente con el tiempo exigido por su lectura: tal vez Edwards proyectó que las trescientas cincuenta páginas de su obra ocupasen a sus lectores un número de horas semejante a las que sus personajes pasaron recluidos en la casa de Sebastián Agüero. La cuestión, en cualquier caso, carece de relieve, mientras es fundamental la manera en que el presente narrativo se anula en cuanto la narración lleva al primer plano los acontecimientos ocurridos en un pasado que se remonta a muchos años atrás, y se instaura un nuevo marco espaciotemporal que congela el de los diálogos y relatos en boca de los invitados para permitir diálogos y relatos de otros tiempos que a su vez dan cuenta de sucesos ocurridos en otros espacios y tiempos. La estructura espaciotemporal, en consecuencia, está a merced de los recuerdos y evocaciones que afloran en el diálogo del presente, y no parecen obedecer a un orden definido. Se puede decir que las evocaciones más lejanas pertenecen a los últimos momentos de la presidencia de Balmaseda, en 1891, pero los sucesos narrados pertenecen por lo general a nuestro siglo, desde los tiempos de la presidencia de Ramón Orrego Luco (1910-1915) hasta nuestros días, concentrándose sobre todo en las últimas décadas, desde los años cuarenta, los de la adolescencia de los protagonistas, hasta 1973. Los sucesos y épocas más remotas tienen que ver con antepasados de los personajes fundamentales de la novela, que son los que concentran la máxima atención, en torno a dos momentos y lugares especialmente: el escenario costero de la Punta, selecto lugar de veraneo cercano Valparaíso, cuando eran jóvenes, y la época decisiva de la Unidad Popular, en el Santiago de principios de los setenta. El desorden cronológico con que se presentan los acontecimientos entronca a Los convidados de piedra con las formas características de la novela contemporánea, y se justifica por el desorden con que los hechos fluyen en el recuerdo de los narradores. A medida que avanza el discurso narrativo los fragmentos encuentran relación entre sí, el mosaico se completa, y el lector puede reconstruir la sucesión lineal de los acontecimientos. Edwards facilita esa tarea, con fechas precisas o referencias a sucesos relevantes: Pero dejemos ese cumpleaños de 1969 y volvamos al de ahora... (22) En los tiempos que precedieron a la elección de Allende, por 1968 ó 1969, al Pachurro del Medio le cayeron a las manos algunos libros esotéricos... (349) Lo paradójico del caso, dijeron, es que Silverio Molina pudo salir de la cárcel, al final de ese invierno, precisamente cuando los comunistas habían sido expulsados del gobierno sin contemplaciones y acababa de promulgarse la Ley de Defensa de la Democracia... (157) Fue después de un almuerzo bien regado (...), allá por fines de los años cincuenta, o a comienzos de los sesenta, que el Pachurro del Medio... (209) Sin duda los momentos clave no están elegidos al azar, coinciden con otros fundamentales en el proceso político y social de Chile, y su identificación no plantea problemas al lector que posea una mínima información sobre la historia del país. A facilitar la lectura contribuye también la cohesión temática, que ofrece datos suficientes —por medio de los per^ sonajes, de los lugares, de los sucesos— para reconstruir la sucesión de las secuencias, a pesar de los saltos cronológicos, de la estrecha fusión de tiempos y espacios distintos, entre los que no media una transición clara, y de la dispersión de los fragmentos que finalmente encuentra su lugar en el desarrollo de la historia. Los espacios en que transcurre ia novela son también numerosos. Como es lógico, están en estrecha correspondencia con los cambios cronológicos, y unos y otros contribuyen otra vez a la agilidad o la impresión de movimiento que también produce esta segunda novela de Edwards. El presente de la narración, ciertamente, se desarrolla exclusivamente en la casa, incluidos los jardines, de Sebastián Agüero, pero son los desplazamientos al pasado los que multiplican, como se ha dicho, espacios y tiempos, y posibilitan el avance de la narración. Hay que admitir que la descripción de esos espacios del recuerdo no interesa demasiado a los diferentes narradores, que se limitan a aludir a ellos por tratarse de espacios familiares a quienes supuestamente conversan. Tal vez vale la pena señalar, sin insistir en una posible condición simbólica, la contraposición entre los espacios abiertos que más se destacan en el pasado —el ambiente costero de la Punta, el fundo de Silverio Medina— frente al espacio cerrado y quizá protector de la casa de Sebastián en el presente. El peso de la noche había sido la contribución de Edwards a las inquietudes existenciales de los novelistas chilenos del cincuenta, y quizá a las inquietudes existenciales de toda su generación. Con Los convidados de piedra insertó explícitamente esas inquietudes en el contexto histórico y social que les había tocado vivir hasta las últimas consecuencias. «En Los convidados... —aseguraría el autor— hice ficción como crónica. Hice un juego narrativo que consistió en inventar un cronista que fuese un deliberado historiador privado de su grupo, a la usanza balzaciana, y en transformar a todos los personajes de mi novela, paulatinamente, en cronistas. Siempre se dijo que Chile era un país de historiadores. En mi novela todos los personajes, a través de un encierro parecido al “huis clos”, de Sartre, encierro provocado por el toque de queda en Chile, son, sin saberlo, historiadores de los años recientes, de una historia que empieza con brillo y esplendor y termina con colores sombríos[7]». Los convidados de piedra, en consecuencia, se insertaría en una tradición literaria proclive a la utilización de la historia del país y de sus conflictos políticosociales como material novelesco. No faltan indicios que pueden hacer pensar en una dimensión simbólica, y entre ellos destaca la referencia a Silverio Molina, «Ulises de los mares y las cavernas punti-nas», quien de una «prehistoria matonesca, de oligarca feudal y pueblerino, cuya culminación sería el navajazo clasista y machista, en defensa del feudo pisoteado y de la madre ultrajada por el invasor de medio pelo», derivó, tras un tiempo de cárcel, hacia «la militancia algo primaria, siempre sazonada de ingredientes utópicos, mezcla de anarquismo y comunismo primitivo en versiones criollas, pero militancia, al fin, en último término y a pesar de todo, disciplinada, fiel hasta las postreras y amargas horas en el hospital, herido de las coronarias y con las defensas del organismo minadas por la desesperanza, en medio de las balas que retumbaban cada noche, en distintos sectores de la ciudad, en los comienzos de una primavera decisiva» (164). La referencia «mítica», aunque relativa a un personaje fundamental en la obra, no basta para dar a la novela otra dimensión que la deseada por el autor: la de ser un testimonio de los comportamientos de su generación y de su clase. Un testimonio «realista», aunque, como señala Vicente Urbistondo, «la prodigiosa Máquina del cura don Santos, “La caída de la casa de Usher” y la sombra de Edgar Alian Poe, o Eliana soñándose en un puerto en que no ha estado nunca, llevan a Santiago la magia de Macondo»[8]. Esos escasos elementos extraños no llevan tampoco el relato a una dimensión mágico-realista. Los convidados de piedra, en consecuencia, no exige esfuerzos de interpretación, y el lector cumple con reconstruir el comportamiento de una generación y con descubrir, si puede, el proceso que lleva a los miembros de un grupo social relativamente homogéneo a soluciones tan dispares como la militancia izquierdista o el apoyo al golpe de estado de 1973, sin contar con los que se marginaron de cualquier forma de sistema o encontraron una muerte prematura. Quienes se reúnen en casa de Sebastián son los «momios», los que celebraron el derrocamiento de Allende, con que se cerraba para ellos —de manera ambigua, por cierto, mientras comentan los rumores de represión brutal, o se sienten afectados por el toque de queda y la vigilancia policial— un período de incertidumbre. Ellos son los elegidos por Edwards para hacer la historia de los ausentes, y para analizar las razones de su ausencia[9]. De las actitudes encontradas pretendía extraer un complejo cuadro del contexto político y social chileno. De esa pretensión deriva la distinta función de los personajes en la novela. Los reunidos en la fiesta de cumpleaños desempeñan sobre todo una función narrativa, están ligados a la técnica empleada para elaborar el discurso. Son un medio para contar la historia, testigos más que protagonistas de los acontecimientos registrados. Como instrumentos que sirven para damos una visión de la sociedad chilena, su condición múltiple permite la adopción de distintos puntos de vista, entre los que ciertamente domina el del narrador principa!, el reconocido historiador del grupo, «una especie de Vicuña Mackenna de la Punta» (12). Condicionados por la función que desempeñan, son los personajes menos definidos, y sólo indirectamente, a través de lo que dicen y de su participación, escasamente relevante, en Jo que cuentan. Sebastián Agüero es tal vez el más refinado y mundano: poco exaltado en sus manifestaciones políticas, sólo pierde los estribos cuando el triunfo de Allende lo sume en una inseguridad de la que no se ha recuperado del todo tras el golpe de estado. Su trayectoria, en realidad, era semejante a la de todos los presentes, como resume el narrador: Lo que sucedía era que Sebastián, igual que todos nosotros, los que habíamos sobrevivido y estábamos reunidos ahora en ese jardín donde las carcajadas, el tono de las voces, subían a cada momento, había sabido mantenerse a distancia de las situaciones extremas. Había dado la sensación de jugar con fuego, pero había jugado, igual que nosotros, muy a la segura, porque siempre habíamos podido desdoblamos, en los instantes álgidos, en un actor y un espectador. El impávido espectador, prematuro hombre de orden, morigeraba los arrestos románticos de su otro personaje. Así nos preservamos en vida hasta girar la primera curva de la edad. Así nos preservamos para ser pasto del tiempo. Fuimos convirtiéndonos, sin damos demasiada cuenta, en profesionales de voz pausada, cabellos ralos... (18). . El fragmento es sumamente significativo, pues vierte una mirada crítica, desengañada e irónica, sobre los propios narradores, sobre el fracaso de la rebeldía juvenil como condición necesaria para la reintegración al orden, como condición para la supervivencia. Los convidados de piedra, a pesar de sus características novedosas, se inserta así en las preocupaciones manifiestas en textos anteriores, y desde luego en El peso de la noche. El extracto social del que proceden en su mayoría los reunidos es el de Joaquín o Francisco, el de la señora Cristina. Pertenecen a la clase privilegiada, la de la aristocracia terrateniente de antaño, afecta desde siempre a los productos de importación y a los viajes a Europa. La rebeldía de su juventud se quedó en las gamberradas de la Punta, para alguno tal vez —al menos en el caso de Matías— en la lectura de Baudelaire o de Nietzsche, hasta derivar, con el paso del tiempo, hacia un catolicismo militante y anacrónico, y hacia ideologías político-sociales reaccionarias. Las actitudes del grupo, desde luego, no son uniformes, y Edwards cuida de ofrecer abundantes matices. Frente al toque de queda, por ejemplo, contrasta la actitud de Matías, que abandona temprano la reunión porque «él era partidario de facilitarle la tarea a los milicos» (155), con la del Pachurro Mayor, que permanece en la casa argumentando que eso no iba con ellos, «es para los extremistas, para toda esa gentuza». También su extracción social presenta diferencias, relacionables de algún modo con las distintas actitudes políticas. A este respecto cabe destacar al Gordo Piedrabuena, tal vez el más moderado y lúcido, y también el menos integrado en el grupo: en los tiempos lejanos de la Punta había sido el último en llegar, procedía de la clase media y durante algún tiempo se lo consideró un advenedizo. Durante el gobierno de Frei, en los años sesenta, había coqueteado con la Democracia Cristiana, y su actitud del presente es netamente favorable a los militares golpistas, pero eso no le impide tratar de comprender a quienes siguieron la evolución opuesta, traicionando los valores de su clase. El conoce mejor que nadie sus historias, y a su cargo queda en buena medida el contarlas. Otros invitados, como el Pachurro Mayor o el Chico Satitana, quedan aún más desvaídos, reducidos a meros comparsas, aunque intervienen en la conversación para dejar de manifiesto sus prejuicios de clase, sus actitudes políticas ultraconservadoras, su condición de «momios». Pero los grandes protagonistas del relato (o de los diferentes relatos) son los «convidados de piedra». No debe incluirse entre ellos a personajes del pasado que ocupan un lugar de alguna importancia en la novela, entre los que llaman la atención don Marcos Echazarreta, que animaba los tiempos de la Punta con sus relatos nostálgicos de los viajes que había realizado a Europa en los años veinte o antes aún, con sus descripciones de los fastos parisinos de la «belle époque», y el Tito, «el monstruito, el vásta-go degenerado, fin de una dinastía prevaricadora» (132), símbolo el más evidente tal vez de lo que Edwards entiende por la degradación física y psíquica de la oligarquía criolla tradicional, cerrada en sí misma, incapaz de acomodarse a los nuevos tiempos. Los personajes que interesan especialmente, los que siguen una trayectoria digna de comentario, son los miembros del grupo juvenil que terminaron por disgregarse del mismo: los hermanos Guillermo y Pancho Williams, el Pachurro del Medio y Silverio Molina, La historia de Pancho Williams es la más breve, pues concluyó en plena juventud con un accidente de automóvil en las cercanías de Valparaíso. La de su hermano —protagonista en la Punta del atentado contra la estatua del prócer local don Teobaldo, a quien dejó sin nariz— es muy compleja: lo muestra marcado por la ausencia de su padre, un inglés que arruinó a la familia de su mujer antes de regresar a su país; durante su juventud se mostraba extraño e influenciable, y después, tras el desengaño que supuso su viaje a Inglaterra y el encuentro con su progenitor, derivó hacía la izquierda hasta afiliarse al partido socialista y huir del país tras el fin de la Unidad Popular. En cuanto al Pachurro del Medio, su historia es la de una degeneración sexual que lo lleva a desclasarse, a frecuentar ambientes ajenos a los admitidos por su medio social, lo que le acarrea el desprecio de sus amigos y condiciona su alejamiento del grupo. Tras el golpe parece que sus hábitos se normalizan, que regresa al orden y las «buenas costumbres». El «convidado de piedra» por excelencia, y tal vez el protagonista fundamental de la novela, es Silverio Molina. Su historia es la más minuciosamente relatada, y muestra dos etapas muy distintas, separadas por un tiempo de cárcel. La primera, la de la Punta, es la del «oligarca feudal y pueblerino» (164), máximo representante de un mundo que lentamente va a desaparecer, el del poder ligado al latifundismo, a la posesión de la tierra. Rebelde y violento, el navajazo que asesta a un forastero, y que lo lleva a prisión, puede considerarse un gesto en defensa de ese mundo tradicional que para entonces personifica su madre, y que supone agredido desde el exterior, por otras clases sociales, por gentes procedentes de otros lugares e ignorantes de las tradiciones y de ios valores punti-nos. Después, en la cárcel, descubre la condición anacrónica de aquel mundo semifeudal, y de las lecturas de Neruda pasa a la militancia comunista, que no abandonará nunca. Sin duda, Silverio se caracteriza siempre por la búsqueda y la defensa de los valores que cree auténticos. Su proceso es seguido con especial atención y con indudable respeto por los contertulios, que encuentran en él los indicios que muestran la evolución de la sociedad chilena. De entrada, había sido víctima de esa evolución, al tratar de defender unos valores fuera de época. «Eran tradiciones que habían hecho crisis —constata el narrador principal—. De manera que Silverio, como último retoño de los Molina, tenía que pagar las consecuencias. O incurrir en un acto de traición... Su fidelidad, a esas alturas, resultaba suicida, además de extravagante» (87), Y a propósito de la condena a prisión por la cuchillada en la playa, con que se cierra la primera etapa de Silverio, el narrador insiste: «¡Era el ciclo de la decadencia, iniciado, sin que nos diéramos cuenta, en el campo de batalla de las dunas, hacía pocos días, y que ahora empezaba a manifestarse1.» (110), No es esa la única prueba del desmoronamiento aludido. Al enterarse en la cárcel de la muerte de don Marcos Echazarreta, «Silverio se quedó pensativo, como si la desaparición de don Marcos señalara el comienzo de la desaparición de la Punta, un proceso en que la tierra de la Punta empezaría a deslizarse por un embudo hacia el vacío, en forma lenta pero inexorable» (111). De nuevo nos encontramos con el tema, tan dominante en las obras de Edwards, de la crisis o la descomposición de un mundo y de su orden de valores, pero a la vez con la constatación de que esos valores siguen tan vigentes que permiten condenar a quien los traiciona. Silverio es también su víctima, pues «se comentó en la Punta que había salido lleno de ideas raras, incluso dijeron que se había puesto completamente comunista, un peligroso agente de Moscú, reclutado por Moscú en la mismísima cárcel (...). ¡Ser comunista y dueño de fundo era recontra fácil!» (119). Marcado por su traición «a las normas no escritas» (141) de su clase, abandonado por sus antiguos amigos, Silverio se convierte en un desclasado, que tampoco contará con la plena confianza de sus nuevos correligionarios, poco dispuestos a olvidar sus orígenes y prestos a deducir hasta de la lectura de Ercilla que «no era más que un anarquistoide que se había embarcado por equivocación en la causa del pueblo» (287). A pesar de todo Silverio aparece con claras luces positivas, es el personaje más honesto y consecuente. Crítico con la burguesía, tampoco entiende las componendas políticas del partido comunista, su acercamiento circunstancial a las clases medias y a los pequeños empresarios, su sumisión a las directrices soviéticas. Al final del camino sólo le queda la decepción total, cuando el bienestar social no ha llegado, ni la lucha de clases, y teme ver a su hijo «convertido en un bobalicón grande, indeciso entre una izquierda petrificada, burocratizada, y una burguesía desdeñosa, implacable, que le haría pagar muy caros los delitos de clase cometidos por su progenitor» (205). Rara vez se había llevado con tanta eficacia a la literatura el tema del desclasamiento, los problemas del burgués que se aleja de los suyos para militar en un partido de izquierdas. Si la perspectiva adoptada en el relato es la de los «momios», la de quienes dan por bueno el golpe militar que acaba de derrocar a Salvador Allende, sus opiniones, sin embargo, quedan en entredicho por la ironía o el cinismo con que se expresan el narrador principal y otros narradores, en especial el Gordo Piedrabuena, poniendo de manifiesto una actitud de desencanto ante su propia trayectoria y ante su propia clase social. Ese desencanto se transforma decididamente en autocrítica cuando el narrador principal resume el pasado y el presente de los reunidos y los contrasta, aunque sin ningún entusiasmo hacia ella, con la evolución de Silverio: ...Había que concluir que éramos hijos del fuero parlamentario, del cohecho, de los privilegios caciquiles, y nuestra rebeldía se manifestaba en un espíritu de destrucción y autodestrucción, una exasperación anárquica, sin posibilidades de acción social efectiva, puesto que se basaba, en el fondo, en el desprecio, en un desdén clasista que llevó a Silverio a la encrucijada de esa tarde en la playa del Pirata, en las primeras ondulaciones de las dunas del sur, junto al árbol seco. En él se produjo, por el hecho de tocar los límites, un vuelco de noventa grados (aunque quizá, visto de cerca, ese vuelco no fuese más que otro matiz de la misma realidad, una nueva y engañosa máscara), pero nosotros continuamos encadenados al mismo banco, obnubilados, cómplices y víctimas del mundo que nos había parido» (91). Es también significativo que la realización o cierta satisfacción personal sólo alcancen a personajes como Silverio o Guillermo, a los que la militancia política mantiene firmes frente a la desilusión hasta el final, cuando los acontecimientos llevan al primero a la muerte y al segundo al exilio. Eso no significa que Edwards emita un claro mensaje sociopo-lítico. Los convidados de piedra es sobre todo la crónica de una desilusión, pues al testimonio del desmoronamiento de las clases altas tradicionales se suma la constatación de que tampoco hay una salida para quienes pretenden desenvolverse al margen de las mismas. Los propios partidarios del orden ironizan sobre la moral burguesa salvaguardada por el clero, como en los episodios grotescos en los que Tito es sometido a la máquina antimasturbatoria ideada por el cura, o sobre sus propios prejuicios de clase, como al recordar el narrador las palabras de un político de derechas, pronunciadas tras contemplar una manifestación popular en un proceso electoral que debe ser el de 1952: ...Viendo los harapos, las crenchas y adivinando los piojos, el olor a pequenes y a vino litreado, dijo, decidido, volviéndose hacia nosotros, únicos testigos de aquella afirmación, que era el colmo que esa gente tuviera el mismo voto que uno, que un voto de esa gente valiera como el voto de un ingeniero, de un abogado, de un senador de la República, ¡eso no era democracia ni nada!, eso era un disparate, ¡politiquería!, ¡demagogia!, ¡por eso estaba arruinado el país!... (144). Es evidente, por otra parte, que Edwards tiene bien en cuenta las actividades de la burguesía, francamente desestabilizadoras en el período de Allende; en la novela se muestran los procedimientos para acaparar alimentos y productos básicos, su apoyo a las huelgas que contribuyeron al desabastecimiento general. Pero eso no es lo fundamental, y lo es en cambio el análisis, disperso pero eficaz, de la trayectoria seguida a lo largo de los años por los distintos partidos políticos, el desgaste que sufren algunos, las esperanzas que alientan otros, el pánico que entre los habituales detentadores del poder provoca la irrupción de gobiernos como el del Frente Popular, en 1938, o el más reciente de la Unidad Popular... También queda constancia de que la represión no es una novedad, pues cuenta con numerosos antecedentes, como la injusticia y cualquier otro tipo de atropello. El trágico fin de Salvador Allende y de sus proyectos impregna de escepticismo la totalidad del relato, y no se adivina esperanza alguna. Ese escepticismo se manifiesta, desde luego, en los juicios sobre los «convidados de piedra», hacia los que el narrador mantiene una actitud ambigua: «Llegué a decirme —asegura en alguna ocasión— (...) que ellos, los ausentes, los de nuestro grupo que terminaron mal, eran probablemente, aun cuando se hubieran equivocado medio a medio, los más íntegros, los de fibra más sólida» (14-15); pero pronto rectifica: «O quizá eran los más desesperados y los menos lúcidos» (15). Ese escepticismo afecta también a los militantes de izquierda, y se refleja en el comentario de Guillermo al saber que Lucha, la madre de sus hijos, después de pasar por la cárcel se niega abandonar el país para reunirse con él en Suecia: «Es raro, dijo Guillermo, después de un rato. Pero quizá tenga razón» (364). Es la última frase de la novela. Edwards había publicado en 1973 Persona non grata, un reportaje que recogía sus experiencias del período en que fuera Encargado de Negocios del gobierno de Salvador Allende en la Cuba de Fidel Castro, en 1971. El suyo trataba de ser un testimonio objetivo sobre la situación cubana, y en particular sobre las condiciones en que los escritores tenían que desarrollar sus actividades. En este aspecto, el proceso contra el poeta Heberto Padilla, en 1971, constituía el suceso central desde el que se pasaba revista a la difícil relación de los intelectuales con el poder. El éxito de Persona non grata fue escandaloso, y los costos para el autor elevados: su crítica al castrismo lo situó de pronto frente a la izquierda latinoamericana, a la que siempre había creído pertenecer, y se vio envuelto en la agria disputa, de actualidad por entonces, que parecía obligar a que los escritores eligieran entre el compromiso con la revolución —y con lo que la izquierda entendía por «realidad latinoamericana»— y la libertad absoluta para la creación literaria. El proceso vivido por Edwards fue el de muchos otros escritores hispanoamericanos a lo largo de esos años. La revolución cubana había significado también para él un motivo de adhesión ilimitada: «Lo vi, en esos años —recordará Vargas Llosa, refiriéndose a los últimos sesenta—, pese a su cargo, firmar manifiestos en Le Monde a favor de Cuba, trabajar públicamente por la tercera candidatura de Salvador Allende recabando el apoyo de artistas y escritores europeos, ser jurado de la Casa de las Américas, y, tiempo después, lo escuché, en un congreso literario en Viña del Mar, defender la necesidad de que el escritor conserve su independencia frente al poder y de que el poder la respete, con motivo de una aparición en el congreso del canciller chileno (su jefe inmediato), a cuya intervención dedicó también alguna ironía»[10]. Esta actitud personal independiente lo llevaría con el tiempo a criticar aspectos importantes de una revolución intocable por entonces para la mayoría de los intelectuales de izquierda. La ambigüedad de Los convidados de piedra pudo poner en entredicho una vez más la condición de Edwards como representante de la izquierda intelectual hispanoamericana, e incluso su compromiso con la experiencia socialista vivida en Chile. Probablemente era sólo una demostración más, como Persona non grata, de capacidad crítica, que le permitía superar el maniqueísmo de la novela tradicional de protesta. Como afirma Donald L. Shaw, «es este propósito de sugerir que tanto los de derechas como los de izquierdas eran en realidad cómplices y víctimas de sus respectivos sistemas de ideas, más que los juegos de perspectivas y niveles de narración, lo que hace de Los convidados de piedra una de las muy escasas novelas políticas recientes escritas en Latinoamérica que merecen la atención de la crítica»[11]. Es al menos, como señaló Vicente Urbistondo, «la primera novela que transforma en materia artística solvente el período chileno de la Unidad Popular»[12]. Notas: [1] Los que constituyeron El patio (1952), Gente de la ciudad (1962) y Las máscaras (1967), a los que hay que añadir los cuatro incluidos por primera vez en la antología Temas y variaciones (1969).

[2] Véase «El peso de la noche, de Jorge Edwards», en Revista de Estudios Filológicos, n.° 8, Valdivia, Universidad Austral, Facultad de Filosofía y Letras, 1971, págs. 41-67 (67). La referencia al orden «portaliano» tiene que ver con la frase de Diego Portales que sirve de epígrafe al capítulo VII de El peso de la noche e inspira el título de la obra: «El orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche».

[3]

Vicente Urbistondo, «Los convidados de

piedra: novela épica, épico-burguesa y artefacto semiótico», en

Revista Chilena de Literatura, n.” 12, Santiago de Chile, Octubre de

1978, págs. 105-126 (108). [4] Como señala Vicente Urbistondo, la armazón de Los convidados de piedra tiene un antecedente reconocible en el relato «Adiós, Luisa...», incluido en Las máscaras, y que muestra a un grupo de antiguos compañeros de colegio rememorando el pasado con motivo de la comida que los reúne. No es la única ocasión en que Edwards aprovecha para sus novelas los temas, experiencias O personajes ensayados en cuentos anteriores. El protagonista de «El funcionario» (Gente de la ciudad), por ejemplo, es un precedente inmediato de Joaquín, protagonista de El peso de la noche, y los estudiantes que abundan en los relatos iniciales anticipan en numerosos aspectos a Francisco, el adolescente de esa misma novela.

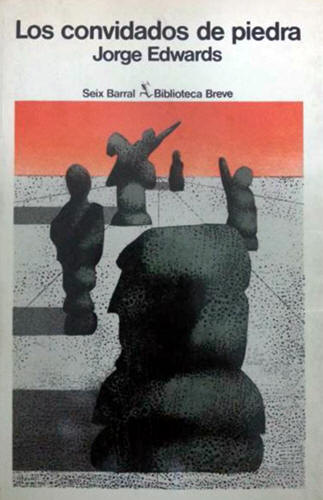

[5] Jorge Edwards, Los convidados de piedra, Barcelona, Seix Barral, 1978, pág. 11. En adelante utilizaremos siempre esta edición, por lo que tras las citas nos limitaremos a consignar, entre paréntesis, el número de página correspondiente.

[6] Véase Vicente Urbistondo, articulo citado, pág. 106.

[7] Véase «Jorge Edwards: «Las críticas a la revolución cubana no son oportunistas», entrevista de J. J. Armas Marcelo, El País, Madrid, Domingo 23 de Abril de 1978, «Arte y pensamiento», pág. 2.

[8] Vicente Urbistondo, artículo citado, pág. 121.

[9] Véanse algunas declaraciones en «Jorge Edwards» literatura y diplomacia», en Informaciones, Madrid, 14 de abril de 1978, pág, 23.

[10] Mario Vargas Llosa, «Un francotirador tranquilo», en Contra viento y marea (19621982), Barcelona, Seix Barral, 1983, págs. 201-212 (202).

[11] Donald L. Shaw, Nueva narrativa hispanoamericana, Madrid, Cátedra, 1981, pág. 210.

[12] Vicente Urbistondo, artículo citado, pág. 109. |

ensayo de María Teresa Rodríguez Isoba

Universidad Complutense. Madrid (España)

Publicado, originalmente, en: Anales de literatura hispanoamericana, núm. 16. Ed. Univ. Complutense, Madrid, 1987

Anales de literatura hispanoamericana es publicada por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid

Link del texto: https://revistas.ucm.es/index.php/ALHI/article/view/ALHI8787110215A

Ver:

Jorge Edwards en Letras Uruguay

Editado por el editor de Letras Uruguay

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de ensayo |

|

Ir a índice de María Teresa Rodríguez Isoba |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|