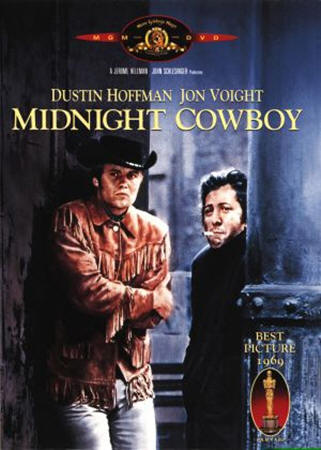

Perdidos en la noche

(Midnight Cowboy - 1969)

por Hugo Alfaro

|

Perdidos en la noche (Midnight Cowboy - 1969) por Hugo Alfaro

|

|

Hace unas semanas los cables informaron (para leve estremecimiento de una generación, la nuestra, marcada por la educación sentimental del cine) sobre las subastas en que fueron desmantelados varios estudios hollywoodenses, en el extremo de una crisis que abatió a poderosas organizaciones industriales rectoras en el mundo occidental, durante treinta o cuarenta años, de un modo de ver la vida. Era una buena noticia, teñida (a qué negarlo) de nostalgia, porque ahora los candelabros de María Walewska, puestos al mejor postor, iluminan, en un golpe de la memoria, la glotonería con que cenaba Charles Royer (Napoleón), sin dejar de relatar los planes imperiales para conquistar a Rusia, bajo la sonrisa dichosa y tolerante de Greta Garbo. Es entre esta mampostería en liquidación, en estos sets deshabitados e inclementes (que alguien debió registrar con una cámara, si el viejo espíritu de Hollywood no murió del todo), donde está creciendo la semilla del nuevo cine norteamericano. Y ésta sí es una gran noticia. Porque ese vigoroso brote se vincula y se suma al espíritu crítico que hoy azota a una parte del país, poniendo saludablemente en cuestión a la escala de valores del sueño americano, a los militares del Pentágono, al Destino Manifiesto y al dorado esplendor de una sociedad a la vez arrogante y cruel, satisfecha y ansiosa. No todos los títulos de esa tendencia (Busco mi destino, Willie Boy, El nadador, El graduado, Zabriskie Point y otros) hacen pleno en el blanco elegido, pero todos sí recusan en términos dramáticos el American Way of Life, y esa sola actitud de la industria es un enérgico revulsivo, doblemente eficaz por los ingredientes que agita y por su envasado de origen. Perdidos en la Noche es la culminación momentánea de ese proceso en desarrollo. El director (John Schlesinger) y el libretista (Walcto Salt, sobre novela de James Leo Herlihy) operan simultáneamente sobre dos líneas: una muy simple y nítida; la otra abigarrada y retorcida. Como en los conciertos dobles de Bach, en que una voz sostiene la melodía y la otra viborea en su torno confundiéndose y alejándose pero siempre trepando juntas por una idea central, aquí también las dos voces (la voz individual de los dos protagonistas y la voz colectiva de la sociedad norteamericana) se entrecruzan pero sin dejar de ser perceptibles hasta el fin. Cuando el cojo Rico (Dustin Hoffman) muere en brazos del tejano Joe (Jon Voight), en el ómnibus que los conduce a Miami -última escena del filme- cae sobre el rostro de ambos, reflejado en la ventanilla, el espejismo de las palmeras tan queridas, como una pompa fúnebre que estallara silenciosamente. Toda la perdonable arrogancia del lavaplatos que se despide de Texas empilchado de cow-boy («araca New York, salute New York»), se da de bruces contra porfiados desengaños. Algunos son módicos: el chofer de «la Onda» no está dispuesto a charlar con él sobre tópicos del momento; los demás pasajeros le dedican miradas burlonas en lugar de las sonrisas admirativas que Joe espera; y el maletero del hotel le extrae con la mirada una propina, como si fueran muelas. Pero qué importa; Joe abre la ventana y ahí está Nueva York a sus pies, ocho pisos más abajo, esperándolo. ¿Esperándolo? Nueva York, puede ser; pero lo que es las neoyorquinas, ni se enteran de su confiada presencia. En bloque (ese bloque avanzando por la acera, indiferenciado) todas las mujeres podrían ser suyas; lo malo es que de a una, ninguna quiere serlo. Pero El Muchacho aún no se empleó a fondo, está todo por hacer. Cuando está dispuesto a hacerlo, descubre con sonrisa pueril que fue él quien pagó los placeres y que ya no le queda encima ni un centavo. Empieza para Joe Buck el gran desengaño. Balanceándose en una hamaca que va del candor a la perplejidad y vuelve de la perplejidad al candor, nuestro cow-boy busca en el pasado alguna respuesta, alguna explicación. Vaya si las encuentra, aunque el sentido permanezca confuso para él. En su dorada infancia hay una abuelita, pero no como la del Té Mazawattee sino gorda y de siniestra coquetería, que se hace masajear las flojas carnes por el nieto y acuesta a éste en la cama matrimonial, hollando su amenazada pureza con besos indeseables a fuer de maternales. Ya entonces disfrazaban al niño de cow-boy y le arengaban para que se luciera en los desfiles. En cuanto al adolescente, él mismo regó su ego con generosidad, tomando al pie de la letra unas palabras dichas en el jadeo de la entrega por su conquista de turno («oh, Joe, eres único, eres el mejor»). Qué anticlímax para las ilusiones del muchacho debió ser, en la hora de partir, la cara de palo con que lo mira el negro lavaplatos, compañero de tareas en Texas, el enterarse del viaje: «¡¿Para el Este?! ¿A hacer qué?» Joe ni lo oye. En poco tiempo el tejano rueda de los brazos de una prostituta canchera a los de un viejo homosexual, pasando por ordalías varias que torturan su ingenuidad básica de producto lácteo. El Lejano Este resultó ser bravío también. Hay que ponerse en guardia, hay que pelear. Pero Joe Buckya no está solo. Cerca suyo, desplazándose con presteza no obstante los pies deformes, y sin dejar de toser, lo sigue Enrico Salvatore Rizzo, alias Rico, alias Ratso, un especialista en raspar la dura corteza de la ciudad de Nueva York para extraerle el sustento diario, velocísimo de manos para poner en el bolsillo propio lo que estaba en el ajeno, un truhán, un pícaro, una cuña latina (ladina) metida en las gordas entrañas de la prosperidad norteamericana. Y a pesar de todo eso o por eso mismo, un ser patético y desvalido, un tísico también, la otra cara de la desgracia. Ahora son cuatro manos a raspar en la brillante superficie de la sociedad de la abundancia, pero el botín es magro: aunque la picaresca aguza el ingenio, los éxitos son efímeros y terminan en un porrazo, simbólico o literal. Entonces nuestros hombrecitos (al cowboy también se la van desflecando las arrogancias, junto con el traje de vaquero) vuelven al agujero de la noche donde Rico tiene domicilio constituido. La penetrante elocuencia de la película, la convicción que irradia, está en las partes y en el todo. Los lances chicos en que se juega la suerte diaria de los protagonistas tienen la dosis de humor, con que en la vida misma suele darse la realidad más sórdida. Y por ahí, todo o casi todo tiene un lado festejable, el guiño por el que la naturaleza humana se reconoce a sí misma. Desde luego, no es posible desentenderse del contexto. Allí pululan los solitarios, los maniáticos, los pervertidos, los desechos de una sociedad inmisericorde que salen de noche de las alcantarillas a olfatear a su presa. Es el subsuelo vergonzante de la nación, la llaga inconfesable del imperio más rico del mundo. Perdidos en la noche es un hecho político por la sola circunstancia de levantar el velo sobre esta realidad pesadillesca. La otra realidad, la publicitada, la que «vende imagen», no es menos sórdida, y la película también la enseña. Son las señoras gordas, todas gordas (si no física, mentalmente gordas), que no se resignan a asumir la noble fealdad de los años y prefieren ser (como la abuela de Joe) siniestras jovencitas de setenta, compradoras de pelucas para sí y para sus perritas. Son también los miembros liberales de la intelligentsia drogadicta, y el mundo de la publicidad, los letreros luminosos, la comida en latas, los cosméticos, los medios masivos de comunicación y toda la juguetería pop que eso genera. Cuando Rico y Joe llaman a esas sólidas puercas, lo que la película les devuelve es un silencio de muerte, desgarrado a lo lejos por la sirena de un patrullero, para ellos suficiente advertencia. Entonces vuelven a casa, un frío rincón en un inmueble abandonado. Y allí ocurre un pequeño milagro que pone a prueba, como un desafío, la validez dramática del filme, más allá de sus brillos sensacionales de realización. La solidaridad en la miseria, oscura solidaridad de clase, une a aquellos hombres en un sentimiento de amistad, primero vacilante y después profundo. Como ahora no se está a la page si no se detecta algún matiz homosexual en toda amistad masculina (en el Stella d’Italia se puede aprender toda la cartilla), uno no quisiera pasar por provinciano y también se pregunta de qué índole verdadera es la relación entre el buscón y el truhán. La película es púdica en eso, y a lo sumo deja flotando en el espectador (en todo caso, en este espectador, no demasiado malicioso) la sospecha, basada en alguna mirada absorta, en un conato de abrazo después de una caída, de que haya podido cruzar por Rico un pensamiento de esa clase. Es una sutileza del libreto asomarse a esa posibilidad, y dejar las cosas ahí. Sin ella, la relación se justifica lo mismo y se realiza plenamente. He aquí al virtuoso Schlesinger, capaz de urdir un contrapunto magistral de imagen y sonido, y de envolver al espectador en una maniobra de poderoso impacto visual; capaz, asimismo, de editar un filme que es un tiro en banda sonora, fotografía (Adam Holender) montaje e interpretación (notables, Voight y Hoffman), he aquí pues a Schlesinger atento a las menores inflexiones dramáticas de su tema y desde luego a las mayores. Un aura chaplinesca invade la pantalla cuando Rico, para proteger el descanso diurno de su amigo, salta a la pata coja hasta la alta ventana y corre una cortina que resulta patéticamente rabona para cubrir tanto la luz como el pudor del gesto. El mismo mundo descorazón ador y gris del suburbio (latones, cascotes, alambrados, la mugre legendaria) es una referencia humana mucho más tangible que la de los relucientes bloques de cemento. Y uno termina simpatizando, sintiéndose solidario con los ladrones y los timadores, porque es en ellos y no en sus víctimas aparentes que el género humano alienta. No es poca hazaña de Perdidos en la noche, levantar esa convicción última después de recorrer el infierno, y todavía ganar el Oscar de la Academia por hacerlo (desplazando dichosamente a esa antigualla de Helio Dolly). Me pregunto si Joe no habrá vuelto al Oeste, y si no será él, ya maduro, quien barrió con los candelabros de María Walewska y todo lo demás. Enhorabuena.

Perdidos en la noche |

|

por Hugo Alfaro

"De cine soy" - Memorias de biógrafo (Marcha N° 1504 -

31/07/1970)

Cauce

Editorial / Ediciones de Brecha Agosto 2001

Gentileza de Biblioteca digital de autores uruguayos de Seminario Fundamentos Lingüísticos de la Comunicación

Facultad de Información y Comunicación (Universidad de la República)

Ver, además:

Editado por el editor de Letras Uruguay

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

Facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de crónica |

|

Ir a índice de Hugo Alfaro |

Ir a página inicio |

|

Ir a índice de autores |

|