|

Así llegaba el dolor a Buenos Aires, y los lamentos iban subiendo en la noche; parecían disminuir un poco antes de salir el sol —el único momento del día en que la brisa fresca permitía el sueño— para volver a acrecentarse cuando partiera el cortejo fúnebre, y elevarse aun más cuando se mezclaban los llantos de dos o tres cortejos que se encontraban por las calles estrechas y barrosas de una ciudad que amanecía de luto.

El otro sonido era el de las campanas. Tocaron a muerto las campanas de San Francisco y las de la Merced; tocaron después las de la Catedral, y finalmente era el ruido ahogado de todos los bronces de la ciudad, golpeando al mismo ritmo del jadeo de un hombre, y los campaneros golpeaban con rabia, como si estuviesen pegándole a Dios.

En pocos días se unieron el llanto que venía del Sur y el tañido de campanas que salía del centro y juntos cubrieron lo que quedaba de la ciudad.

Y después llegó el ruido de las risas. Por unas noches, todas las calles de Buenos Aires se iluminaron, unas por velatorios, otras por fiestas. Los elegantes descorchaban botellas de champán francés, y los pobres, aguardiente de San Juan. "Que la muerte nos encuentre alegres", decían unos y otros, bebiendo hasta el amanecer, cuando salían a emborrachar los caballos de los cortejos fúnebres, que se lanzaban, encabritados por el pánico, por el ya conocido camino del cementerio, al que llegaban desbocados, a veces sin cochero, otras habiendo perdido dos o tres ataúdes durante el trayecto.

En las siestas ardientes, persuadidas del fin del mundo, salieron a la calle muchachas desnudas, dispuestas a entregarse al primero que pasara. Y era enorme el jadeo de miles de parejas haciendo el amor al mismo tiempo, quizás por última vez; jadeando al ritmo de las campanas que tañían a muerto, me escriben, y sin mirar los ojos de quien compartía su cuerpo.

También fue el golpe incesante de martillos, clavando ataúdes innumerables, mientras los fabricantes de muebles, los constructores de carros y de botes, los que hacían puertas y ventanas y aun los que labraban imágenes para las iglesias abandonaban su antiguo oficio y se dedicaban al nuevo y más remunerativo de clavar cajones. Así desmantelaron las estanterías de sus propias casas, saquearon las puertas de las residencias vacías y aun las mesas y las camas, los carros y las lanchas fueron vueltos a su estado originario de tabla rasa y usados para armar el último refugio que les quedaba a los hombres de Buenos Aires.

En el mes de febrero los ataúdes olían a caballo y a agua del río, olían a las comidas de veinte años servidas sobre sus maderas y a los ruidos de la calle, que venían percudiendo las puertas desde los tiempos del último virrey.

Y cuando todos los cajones estuvieron clavados y la muerte seguía en la ciudad, cesaron el ruido de los martillos, los llantos y las risas. Quedó el rumor ahogado de los carros que iban al nuevo cementerio, abierto en la punta perdida del Oeste, rumor sordo, como si llevasen las ruedas envueltas en trapos, y a veces podían imaginarse las paladas lejanas, abriendo las fosas colectivas.

En medio del silencio, Buenos Aires se llenó de humo. Por no dejar avanzar el contagio, las familias quemaban las sábanas de los enfermos en el patio de atrás, ocultando la fiebre como si fuera una vergüenza. Después quemaron los vestidos y levitas, sombreros y corsés; hirvieron las cucharas y llenaron las habitaciones del humo espeso de hojas de ombú ardidas en azufre para espantar la peste. Los curas daban la extremaunción a gritos, desde el otro lado de la habitación, sin acercarse al enfermo, y al salir a la calle olfateaban nerviosamente la sotana, buscando el inasible olor de la fiebre amarilla.

Porque dicen que la fiebre huele, don Julio, que tiene un olor parecido al de los saladeros, de pezuñas y huesos hervidos durante horas, sobre un fuego hecho con manojos de cardos y bosta de vaca; dicen que huele a vísceras dejadas al sol y a la sangre reseca mezclada con la tierra a orillas del Riachuelo. Quizás sea por eso que los saladeos están inactivos pero la ciudad sigue envuelta en el mismo olor que antes.

Y también el humo, don Julio; me escriben que es un humo que baja los olores, que los pega a la cal de las paredes, al ladrillo de los pisos, a la piel de las personas. Un día alguien dijo que la enfermedad la transmitían los perros vagabundos, y en pocas horas pusieron a los presos de la cárcel a cazar perros. Cubrió la calle una larga hilera de hombres vestidos de andrajos, trabados por una cadena que les dificultaba lo mismo que se les pedía, armados de palos y vigilados por centinelas que llevaban fusiles. Así barrieron muchas cuadras, apaleando perros, rociando sus cuerpos con brea y quemándolos en el mismo lugar que los atraparan, y siguieron hacia el Norte, dejando detrás de ellos el olor a brea ardida y carne quemada, envolviendo en humo las calles hasta que al llegar a la quinta de Pueyrredón se amotinaron. Cortaron las cadenas y se abalanzaron sobre los guardias, cayendo unos y escapando otros. Y ése fue el lugar en que por primera vez se quemaron cuerpos de hombres.

Más adelante quemaban a los muertos, allí donde caían, a veces en plena calle; otras veces los vecinos prendían fuego a las casas en las que habían muerto sus moradores. Finalmente aparecieron los incendios provocados por los ladrones, que borraban las huellas del saqueo, y todos los humos se mezclaron, así como dos meses atrás se habían unido el llanto y las campanas.

Envueltos en humo y silencio, los porteños volvieron a conocer el miedo. No lo habían tenido cuando los ingleses ocuparon la ciudad y se peleó casa por casa, arrojando aceite hirviendo sobre el invasor. No lo tuvieron en el confuso año veinte cuando los caudillos ataron sus caballos a la pirámide de Mayo y la ciudad parecía caer en manos de los gauchos.

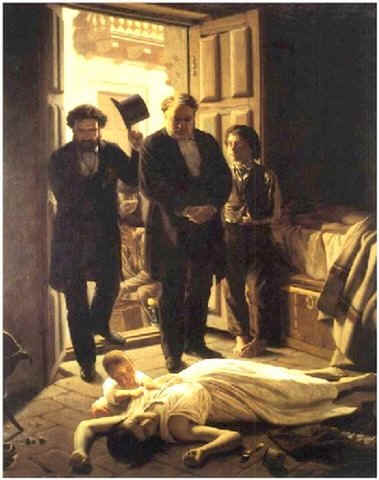

Muchos supieron del miedo en esas noches larguísimas de la época de Rosas, cuando Cuitiño salía con sus hombres a degollar unitarios. Fue una de esas noches, don Julio, que mi padre pensó en emigrar. Había pasado la ronda calle abajo, y ellos escuchaban los gritos de la mujer de Várela frente al cuerpo de su marido recién asesinado, los pasos de ellos cantando y riendo delante de nuestra puerta —y mi padre sabía que ellos sabían lo que él pensaba de Rosas—, y un golpe seco en la puerta, y mis padres inmóviles en la sala, con las velas apagada?, escuchando sólo ese golpe y después los hombres que pasaban de largo, y mi padre sabiendo que en su puerta había quedado clavada una daga.

Pero esta vez es distinto, don Julio. Ahora todos tienen miedo, y bajo el miedo los hombres se transforman. Dice el Corán que los creyentes no deben beber vino, porque el primer vaso hace del hombre un león, el segundo un mono y el tercero un cerdo. También el miedo, don Julio, saca afuera lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Hubo hombres que se volvieron leones y otros que se volvieron cerdos. Me escriben de actos de abnegación y sacrificio enormes; también me cuentan haber visto las peores bajezas, cuyos detalles prefiero ahorrarle.

Convertidos en extraña mezcla de leones y de cerdos, los porteños abandonaron la ciudad. Por el camino del Norte salió una larguísima caravana de carros, carretas, gente de a pie con niños en brazos, jinetes apresurados que huían sin mirar atrás, o familias enteras, que caminaban casi de espaldas, siguiendo con los ojos las últimas torres de la ciudad, como si no volvieran a verla.

Piense usted en el doctor Guillermo Rawson, que visitaba a los que huían y les aconsejaba sobre las precauciones que debían tomar para no propagar ellos mismos la epidemia, mientras él se volvía a seguir atendiendo enfermos, secundado por un puñado de valientes como no los hubo en tantos años de guerras crueles e inútiles, que es más fácil cargar a lanza contra la artillería brasileña que penetrar en una casa silenciosa, sabiendo que la muerte acecha en las paredes.

Piense también en ese carruaje elegante que huyó hacia el Norte con los visillos cerrados, sin detenerse a socorrer a los caminantes que padecían sed o hambre, por temor a un eventual contagio, y del que bajó un hombre de frac en una pulpería del pueblo de Belgrano. Allí ese hombre mató a un borracho de un pistoletazo en la frente, sólo por confundir su expresión con los ojos desorbitados y el paso tambaleante de los enfermos.

Así, Buenos Aires se quedó vacía y en los pueblos vecinos se juntaron sus habitantes, a los que la peste había hecho caer, de a una, todas sus máscaras, y hasta la piel de la cara para que pudiera verse realmente cómo son, por debajo, su cobardía y su coraje. En estos tiempos difíciles, don Julio, los argentinos sólo tienen dos opciones: el mayor de los heroísmos o la más baja degradación. |