Sobre el tema

«Los poetas gauchescos del siglo XIX»

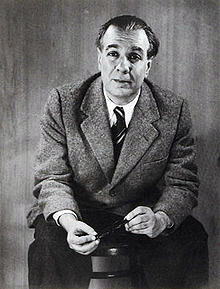

disertó Jorge Luis

Borges.

Diario "El País" (Montevideo),

30 de octubre de 1945

Borges

fotografiado

por Grete Stern en 1951 (wikipedia)

|

Sobre el tema «Los poetas gauchescos del siglo XIX»

disertó Jorge Luis

Borges.

Borges

fotografiado |

|

En el paraninfo de la

Universidad, y ante un público muy numeroso se realizó ayer el 20º acto

del ciclo XIV de “Arte y Cultura Popular”. El acto fue abierto por

la señora María V. De Muller. En seguida, Estela

Baridón (canto) y Alba Satalía de Perna (piano) interpretaron un

programa musical compuesto por obras de Eduardo Grau. Después, el poeta

Pedro Leandro Ipuche dijo unas palabras preliminares acerca de la

personalidad del distinguido escritor argentino Jorge Luis Borges. Borges inició su

conferencia, recordando una frase de Whistler, que le sirvió de base para

demostrar que el menor de los hechos presuponía el inconcebible universo

e, inversamente, que el universo necesitaba del menor de los hechos.

Conceptuó, pues, que investigar las causas de un fenómeno, siquiera de

un fenómeno tan simple como la literatura gauchesca, era proceder en

infinito. Y agregó, de inmediato que, para eso, le bastaba la mención de

dos causas que juzgaba principales. |

|

Refirió, entonces,

que, quienes lo habían precedido en esta labor, se habían limitado a

una: la vida pastoril que era típica de las cuchillas y de la pampa. Esa

causa —afirmó, sin embargo — era insuficiente; no bastaban el duro

pastor y el desierto: en efecto, la vida pastoril había sido típica de

muchas regiones de América, desde Montana y Oregón hasta Chile, pero

esos territorios, hasta ahora, se habían abstenido enérgicamente de

redactar El gaucho Martín Fierro. Dijo, después. Que derivar la literatura

gauchesca de su materia, el gaucho, era una confusión que desfiguraba la

notoria verdad. A ese respecto, hizo ver que fue de la azarosa conjunción

de dos estilos vitales — el de la ciudad (Buenos Aires o Montevideo) con

el de la pampa, hombres de cultura civil que se compenetraron con el

gauchaje —, del asombro que uno produjo en otro, que nació la

literatura gauchesca; que, tachar de artificial o de inveraz a la

literatura gauchesca, porque ésta no era obra de gauchos, sería

pedantesco y ridículo; y que, empero no había cultivador de ese género

que no hubiera sido, alguna vez, por su generación o las venideras,

acusado de falsedad. Señaló, en consecuencia, que definiciones como las

de Lugones y Vicente Rossi sobre el “Aniceto” de Ascasubi, el

“Fausto” de Estanislao del campo, “Vizcacha” y “Martín

Fierro”, de Hernández, eran meras curiosidades de la invectiva; y que

su débil y remota justificación era que todo gaucho de la literatura —

todo personaje de la literatura — era, de alguna manera, el literato que

lo formó. Y anotó, aquí, por su parte, que, precisamente sobre la mayor

o menor autenticidad de los gauchos escritos, cabía observar, tal vez,

que, para casi todos nosotros, el gaucho era un objeto ideal, prototípico

(de ahí, un dilema: si la figura que el autor nos proponía se ajustaba,

con rigor, a ese prototipo, la juzgábamos trillada y convencional; si

difería, nos sentíamos burlados y defraudados); que ya se vería, después,

que, de todos los héroes de esa poesía, Martín Fierro era el más

individual, el que menos respondía a una tradición; y que el arte,

siempre optaba por lo individual, lo concreto, no era platónico. Emprendió, así,

seguidamente, el examen sucesivo de los poetas. A tal propósito,

expresó, primero, que el iniciador, el Adán, era Bartolomé Hidalgo,

montevideano. Sobre éste declaró, acá, que él pensaba —

contrariamente a lo sostenido por Carlos Roxlo — que había sido

superado por muchos, y que sus diálogos, ahora, lindaban con el olvido y

con la injusticia; que, también pensaba que su paradójica gloria

radicaba en esa dilatada y diversa superación filial: Hidalgo sobrevivía

en los otros, Hidalgo era, de algún modo, los otros; que Bartolomé

Hidalgo, empero, descubrió la entonación del gaucho; y que eso era

mucho. De Hilario Ascasubi —

cordobés que, hacia 1841, en Montevideo, rompió a cantar, multiplicado

en insolentes seudónimos — manifestó en segundo término, que, en vida

fue el “Béranger del Río de la Plata” y que, muerto, era un

precursor borroso de Hernández (ambas definiciones, como se veía, lo

traducían en mero borrador — erróneo ya en el tiempo, ya en el espacio

— de otro destino humano). Reputó, asimismo — mostrándolo en varias

lecturas —, que en la fruición de contemplar estaba la singularidad de

Ascasubi, no en las virtudes de su ira unitaria, destacada por Oyuela y

por Rojas; y que, coraje florido, gusto de los colores límpidos y de los

objetos precisos, podían definirlo. Y añadió, todavía, que no había

el arrastre de destino en sus líneas, que había en el “Martín

Fierro”: había esa despreocupada, dura inocencia de los hombres de acción

huéspedes continuos de la aventura y nunca del asombro. En cuanto a Estanislao

del Campo, dijo, a continuación, que su seudónimo de Anastasio el Pollo,

había quedado vinculado a una obra celebérrima: el “Fausto”. Precisó,

aquí que el “Fausto” — que había sido muy diversamente juzgado —

era un poema que, al igual de los primitivos, podía prescindir de la

imprenta, porque vivía en muchas memorias, en memorias de mujeres

singularmente. Consignó, además, que, aunque acusado, por sus

impugnadores de ignorancia y de falsedad, pasaban las circunstancias, los

hechos, la erudición de los hombres versados en el pelo de los caballos

pero que lo que no pasaba, lo que tal vez sería inagotable, era el placer

que daba la contemplación de la felicidad y de la amistad. Afirmó, en

efecto, que la virtud central del poema, lo precioso, era el diálogo, era

la resplandeciente y clara amistad que traslucía el diálogo. Y estableció,

por último, que no pertenecía el “Fausto” a la realidad argentina,

pertenecía — como el tango, como el truco, como Irigoyen — a la

mitología argentina. Y, con respecto a

Antonio Lussich, sostuvo, todavía, que el autor de Los

tres gauchos orientales estaba más cerca de Ascasubi que de

Estanislao del Campo, más cerca de Hernández que de Ascasubi. Destacó,

en efecto, que el mayor interés de la obra de Lussich era su anticipación

evidente del inmediato y posterior Martín Fierro. Y dio en pensar, finalmente — a través y luego de

extensas lecturas comparativas —, que era indiscutible el derecho de los

diálogos de Lussich a ser considerados un borrador del libro definitivo

de Hernández: un borrador incontinente, rudo, lánguido, ocasional, pero

utilizado y profético. Llegó, de esta manera

a la obra máxima: a El gaucho Martín

Fierro. De

la obra de Hernández, confesó, entonces, que él sospechaba que no había

otro libro argentino que hubiera sabido provocar de la crítica un

dispendio igual de inutilidades. Aludió, así, con cierta detención a

los percances tradicionales: (tres profusiones había tenido el error con

el “Martín Fierro”: una, las admiraciones que condescendían; otra,

los elogios groseros, ilimitados; otra la digresión histórica o filológica),

(inferir la ética del “Martín Fierro”, no de los mecánicos

dicharachos hereditarios que estorbaban su decurso, o de las moralidades

foráneas que lo epilogaban), etc. Consideró, después directamente, el

poema y, en tal sentido, observó primero que, desde el verso decidió que

lo inauguraba, casi todo él estaba en primera persona — hecho que él

juzgaba capital —: Fierro contaba su historia, a partir de la plena edad

viril; se preguntó enseguida, ¿qué intención la de Hernández?; y

repuso a ello: esta, limitadísima: la relación el destino de Martín

Fierro, en su propia boca (en esa relación, su carácter). Aseveró, por

igual, que la postulación de una realidad le parecía significativa de

todo el libro (su tema no era la imposible presentación de todos los

hechos que atravesaban la conciencia de un hombre, ni tampoco la

desfigurada mínima parte de ellos podía rescatar el recuerdo, sino la

narración del paisano, el hombre que se mostraba al contar); y que el

proyecto comportaba, así, una doble invención: la de los episodios y la

de los sentimientos del héroe, retrospectivos, estos últimos, o

inmediatos. Declaró, aun que, en esta discusión de episodios, le

importaba menos la imposición de una determinada tesis que este

convencimiento central: la esencia novelística — hasta en los

pormenores — del “Martín Fierro”. Y, tras de insistir en que

novela, novela de organización instintiva o premeditada, era el “Martín

Fierro” (única definición que podía transmitir puntualmente el orden

de placer que nos daba y que concedía sin escándalo con su fecha).

Expuso, en fin, que si bien las epopeyas antiguas representaban una

preforma de la novela, asimilar el libro de Hernández a esa categoría

primitiva, era agotarse inútilmente en un juego de fingir coincidencias,

era renunciar a toda posibilidad de un examen; en efecto, la legislación

de la épica no era aplicable aquí; las condiciones novelísticas, sí lo

eran. Borges terminó, luego, su conferencia, con una declaración. Dijo así, que no había, en la tierra, un hombre que secretamente no aspirara a la plenitud, y que, candorosamente pensaron los cirenaicos que el hombre sólo aspiraba al placer; también aspiraba a la derrota, al riesgo, al dolor, a la desesperación, al martirio. Enteró, pues que, hacía 20 años pudo sospechar la Argentina que se le había deparado un mundo benigno, irreversiblemente alejado de todos los antiguos rigores; que tan manso, tan incorregiblemente pacífico les pareció el mundo, que jugaron con feroces anécdotas y deploraron “el tiempo de lobos, tiempo de espadas” que habían logrado otras generaciones más venturosas. Y que los poemas gauchescos fueron entonces documentos de un pasado irrecuperable y, por lo mismo, grato, ya que nadie soñaba que sus rigores pudieran regresar y alcanzarlos. Señaló, todavía, que muchas noches giraron sobre ellos y que aconteció lo que no ignoraban ahora; que entonces, comprendió que no le había sido negada a su patria la copa de amargura y de hiel; y que comprendió que, otra vez, se encaraban — pensó que el trágico año 20 volvía — con la sombra y con la aventura. E informó, en síntesis, que en esos días escribió su “Poema conjetural”, al cual dio lectura, acto seguido, como quien ponía una viñeta al pie de una página. |

Diario "El País" (Montevideo), 30 de octubre de 1945 s/firma

Texto recopilado en diario de la época depositado en Biblioteca Nacional de Montevideo y editado por mi, Carlos Echinope, editor de Letras Uruguay

Ver, además:

Jorge Luis Borges en Letras Uruguay

Editado por el editor de Letras Uruguay

Email: echinope@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/echinope

facebook: https://www.facebook.com/carlos.echinopearce

instagram: https://www.instagram.com/cechinope/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlos-echinope-arce-1a628a35/

Métodos para apoyar la labor cultural de Letras-Uruguay

|

Ir a índice de periodismo |

Ir a índice de Borges, Jorge Luis |

Ir a página inicio |

Ir a índice de autores |

|