|

Justo

a las ocho lo venció la modorra, y se abandonó a un sueño laxo de imágenes

confusas. Se vio sentado en el bar, justo

al lado de la ventana, meta charla con los amigos, alardeando con el tamaño

de la panza de la patrona, ahogándose con la ginebra en un acceso de

risa.

De

pronto tosió. Estornudó. Algo se movió a su lado como una serpiente. ¡El

crío! ¡Viene el crío! -pensó-, y mientras luchaba por sacudirse los

restos del sueño se enredó en las sábanas y quedó hecho un matambre...

Y

la Justina seguía ahí. Respirando profundo, manoteando entredormida la

cobya inexistente. Justo, que

no sabía si largar la carcajada o tragársela como un bostezo, tapó con

diligencia la espalda desnuda de la mujer y se esforzó por sostener la

vigilia. Justo tres minutos después estaba roncando.

Lo

despertaron los gritos, y esta vez comprendió que la cosa iba en serio.

¡La panza! ¡La panza! -gritaba la Justina- ¡Vamos carajo, que me muero!

Y se agarraba el vientre que parecía un medio mundo. Y así, como ribereños

huyendo de la inundación, salieron con lo justo, arrastrando unas pocas

cosas manoteadas en el apuro.

Llegaron

al hospital cuando el reloj marcaba las nueve. Justo

las nueve. Dos enfermeras con brazos de boxeador y cara de pocos amigos la

subieron a una camilla y se internaron en los pasillos, y Justo, que no sabía si correr tras su mujer o volverse al auto a

buscar el bolso, sintió que las piernas se le aflojaban de la emoción.

El gran momento había llegado, pero como suele suceder en estos casos, no

comprendía muy bien qué papel le tocaba jugar a él en semejante evento.

Así que, con la espalda encorvada por el peso de la duda, se internó en

aquellos laberínticos pasillos que olían a desinfectante, y caminó un

buen rato buscando con la vista algo que pudiera orientarlo. Había

llegado a una zona más iluminada cuando lo sorprendieron dos enfermeras

jovencitas que pasaron corriendo a sus espaldas. La intuición le dijo que

iban hacia el lugar de los hechos, así que decidió seguirlas. Estaba por

dar les alcance, justo cuando

las vio desaparecer detrás de una doble puerta vaivén. El cartel que vio

sobre la abertura lo tranquilizó. Sala de parto -se dijo- justo lo que pensaba. Se acomodó en un banco medio destartalado que

se sostenía milagrosamente contra la pared y esperó. Justo a las diez

apareció una de las enfermeras con brazos de boxeador y le hizo una seña

para que entrara.

-La

trajo justo -dijo la gorda

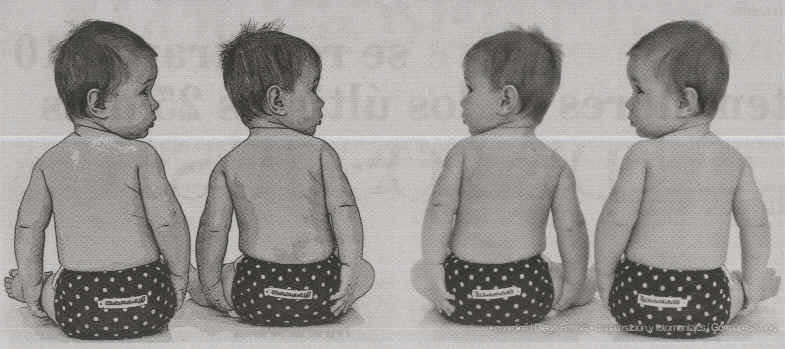

palmeándole la espalda-. Mire ahí. Y Justo

miró. Y lo que vio justo

arriba de la mesa no era un bulto sino dos, arropados en unas mantas

blancas que teman bordado el logotipo del hospital.

Justo

Daract -se quedó leyendo Justo

que no atinaba a moverse.

-¡Dele,

hombre! -chilló la gorda hundiéndole el codo justo

entre dos costillas-. Alce a uno de sus hijos que yo le ayudo con el otro.

Son como dos gotas de agua ¿Vio? ¿Y cómo les va a poner? -prosiguió

excitada la enfermera. -Ehh... ¡Justo! -improvisó Justo que sostenía a

la criatura con tanta delicadeza como un estibador con una bolsa. -Sí,

pero son dos -argumentó la gorda mientras le ponía el otro bebé frente

a los ojos.

-Entonces...

-balbuceó Justo- ...Justo Manuel y Justo

Pedro, así no se pelean. -Me parece justo -dijo la gorda- y volvió a

palmearle la espalda como sacudiendo una alfombra. Así fue como llegaron

al mundo los hermanos Sosa. Justo Manuel y Justo Pedro, y vivieron mía

infancia feliz llena de risa y de juegos.

Justo

el día en que cumplían doce años, llegó la carta. El ferrocarril lo

trasladaba a su padre a otra localidad, y con un cargo de mayor jerarquía.

Así que todos festejaron y brindaron y hablaron de justicia y de lo que

es justo es justo, y su padre abrazó a su madre y la cubrió de besos, y

ella, sonrojándose, le arrebató el papel de entre las manos y leyó en

voz alta: San Justo, y todos aplaudieron de nuevo, aunque entre los

presentes -porque la casa estaba llena de parientes y vecinos que habían

ido a celebrar el cumpleaños-, ninguno acertó a decir dónde quedaba tal

lugar.

Partieron

a la semana siguiente, justo cuando se les vencía el contrato del

alquiler, y la madre pasó gran parte del camino protestando porque

viajaban con el dinero justo.

Llegaron

justo el día de las fiestas

patronales, así que todo el pueblo estaba en las calles y parecía

moverse al ritmo de la música chillona que salía de los altoparlantes.

Yo me había acomodado con unos amigos entre las ramas de un jacarandá

que dominaba la plaza, y desde allí veíamos pasar a las chicas y cada

uno elegía la suya. Bajaron del auto estirándose como marionetas y,

aunque me sumé a la risa burlona de mis amigos que no dejaban de

gritarles cosas, algo me dijo que aquellos dos mellizos y yo íbamos a ser

buenos amigos. Consiguieron una casita en la calle Juan B. Justo,

justo a la vuelta de donde yo vivía, así que no tardamos en

cruzarnos en la calle y convertirnos en compañeros de juegos.

Algo

pasó en la adolescencia, porque los Sosa llegaron a la juventud

convertidos en unos pendencieros. Hasta yo, que había pateado tarros con

ellos en mil atardeceres, tuve que cuidarme de sus bravuconadas. Lo que

hacía uno, hacía el otro, y no se separaban nunca. Se decía que a los

justos, como se los conocía por esa época, nadie les tocaba el pelo sin

probar antes su cuchillo. Hasta se cuenta que vinieron unos tipos de averías

desde Justo Urquiza, sólo para

trenzarse con ellos.

Así

se fueron los años y nada parecía hacer mella en los hermanos Sosa.

Hasta que un día, justo para

celebrar la primavera, se apareció la morocha Salomé en un baile.

Entonces los justos dejaron de ser justos. Como perros alzados se le

fueron al humo al mismo tiempo, y ella, que se sabía dueña de todas las

miradas, los detuvo en seco.

-¡A

ver, a ver! -gritó subiéndose a una mesa- ¡Que yo soy mujer de un sólo

hombre! Y justo cuando creíamos

que la cosa se calmaba, brillaron los cuchillos. Y se hizo la ronda, y

nadie quiso detener la pelea de los hermanos Sosa. Para ser justos -decían

todos-, aunque yo sospechaba que sólo querían verlos matarse. Justo Manuel tiró un par de mandobles y se quedó cortando el aire

con los dientes apretados. Justo

Pedro le retrucó con un revés traicionero que le tajeó la cara en dos

partes. Alguien gritó que los pararan, pero ya era tarde. La turba había

visto sangre y estaba cebada. Así que empezaran a gritar, y a arengar a

los hermanos que se miraban con odio, y aunque sólo se oía ¡Justo! ¡Justo!

¡Justo! ¡Justo! cualquiera podía suponer que alentaban a uno y a otro

sin distinción.

Yo

estaba justo detrás de Justo

Pedro cuando lanzó la estocada que alcanzó a su hermano en el costado.

Se oyó un ¡Uhhh! gigantesco, y después se hizo el silencio. Una mujer

intentó un sollozo y la acallaron de un sopapo. Justo Manuel que parecía

no haberse dado cuenta de que la muerte le estaba tocando el hombro, se

enderezó como un mimbre y buscó ciego el cuerpo alerta de su hermano. Lo

alcanzó con el ultimo aliento, y cuando estaba por caer a tierra

desfallecido, revoleó el brazo en el que sostenía el cuchillo y le acertó

justo allí donde la yugular y la subclavia se hermanan.

Esta

vez el ¡Uhhh! fue seguido de un ¡Ahhh! y varios ¡Ffffffif! que

prosiguieron hasta que los justos no fueron más que un despojo de carne

en medio de un charco rojo. Y así, justo en el centro de la pista de

baile, terminó su historia como un tango mal cantado.

Los

enterraron en el cementerio por la mañana, justo al lado de un aguaribay

añoso, y aunque el cura habló de la Justicia Divina, y muchos en el

pueblo lloraron la muerte de los justos, el tiempo se fue encargando de

borrarlos de la memoria colectiva. Justo como lo había predicho mi padre.

Tiempo después conocí a un Sargento Primero que había estado a cargo de

redactar el sumario, y cuando lo interrogué acerca de tal documento,

sonrió misteriosamente. Entornó los ojos, encendió un cigarrillo, y

cuando ya pensaba que iba a hundirse en el silencio, sentenció

parsimonioso: -Por ahí anda ese papelaje. Durmiendo el sueño de los

justos.

|