|

Eso

me digo mientras observo a la mujer acomodar pacientemente mis ropas. Un

pantalón, una camisa que jamás volveré a usar. Dos zapatos gastados, un

dnturón raído, lleno de agüeros cada vez más ceñidos. Va y viene,

meneando un trasero gordo que alguna vez debió haber sido firme. Cierro

los ojos y trato de imaginarla en su juventud. Me pregunto ociosamente si

podría haberme enamorado de ella, o si sólo hubiéramos cruzado una

mirada en la calle sin que nuestros destinos se hubieran unido jamás. No

lo sé. Esa es una de las ventajas que conlleva la proximidad de la

muerte: uno comprende que no todas las preguntas tienen respuesta, y se

abandona con laxitud a una calma irreverente y redentora.

Abro

los qjos y la veo parada a mi lado. Tardo un segundo en enfocar su rostro

detrás de la película opaca que va tiñendo las cosas. Se revuelve

intranquila. Da un paso hacia adelante y luego dos hacia atrás. Se lleva

las manos a la boca y ahoga un gemido. Por un momento sale de mi campo

visual y luego vuelve a aparecer con torpeza.

-¿Algo

más, señor Antonio? -susurra, y se acomoda el pelo detrás de las

orejas.

Su

pregunta es retórica. Como si en este estado pudiese apetecer alguna cosa

-me digo.

Niego

con la cabeza y un acceso de tos me sacude como un espantapájaros en

medio de una tormenta. Cuando vuelvo a apoyar la cabeza en la almohada,

advierto que un hilo de sangre me cae por la barbilla y mancha la sabana

que rodea mi cuello.

La

señora Rae se sobresalta y cae sobre mí como una tromba, enjugando mi

rostro con un pañuelo perfumado, reemplazando la sábana por otro lienzo

igualmente limpio y almidonado. Después se aleja como una sombra. De

pronto me parece oír una melodía conocida. Descubro que ella tararea una

canción mientras va y viene por la habitación acomodando trastos. Me

conmueve su afán por tratar de darle un tinte de normalidad a la situación.

Me

estremezco. Cierro los ojos y me pierdo entre las formas que se entrelazan

tras mis párpados. Líneas blancas, azules, roja Burbujas que nacen y

explotan, dejando un reguero de puntos brillantes que titilan sobre un

fondo negro.

¿En

qué momento he vuelto a mirar el cielo? -me pregunto, pero no hallo

respuesta.

La

mujer ha dejado de pasearse. Ahora está parada a mi lado y me toma la

mano. Busca algo en el reverso de mi muñeca y suspira. Murmura. Deja una

frase flotando en el aire y se persigna. Se muerde los labios hasta

dejarlos sin color y respira hondo por la nariz. El gris de sus ojos

comienza a desdibujarse detrás de una cortina de lágrimas. Vuelve a

decir algo, aunque sin emitir sonido. Trato de leer sus labios pero el

esfuerzo me agota. Me vuelvo hacia un costado y siento crujir mis huesos.

De repente me veo asaltado por una idea que resuena dentro de mi cabeza

como una letanía. ¿Será posible? -me digo- Repito para mí la frase que

le he visto pronunciar y su significado me sacude. Vuelvo el rostro hacia

ella y la veo asentir con una sonrisa extraña. La revelación me llega

como un destello: Te amo -ha dicho-. Ya no puedo dudarlo. La señora Rae,

la buena matrona que me ha servido el té durante los últimos veinte años.

La que ha ordenado mis papeles, la que ha llegado a cada rincón

polvoriento con su plumero diligente. La mujer que ha permanecido a mi

lado por un salario miserable, acaba de decir algo que jamás se atrevió

a confesar. Y yo aquí, a punto de partir y sin poder devolverle siquiera

una expresión de cariño. La veo sonreír e intento comprender qué es lo

que está pasando por su cabeza. Veinte años esperando -pienso, y trato

en vano de calcular a cuántos momentos equivale tamaña cantidad de

tiempo.

Una

nueva convulsión dobla mi cuerpo hacia adelante y lo mantiene en vilo,

temblequeando como un alambre. Mis manos se crispan sobre la cama y siento

como si todo mi cuerpo fuera una funda que alguien tironea hada arriba,

dejando el interior al descubierto. Vuelvo a apoyar la cabeza en la

almohada y percibo que un sudor frío baña todo mi cuerpo. La señora Rae

seca mi frente, acomoda un mechón grasiento detrás de mi oreja y arrima

una silla al lado de la cama. Se sienta y tamborilea con los dedos sobre

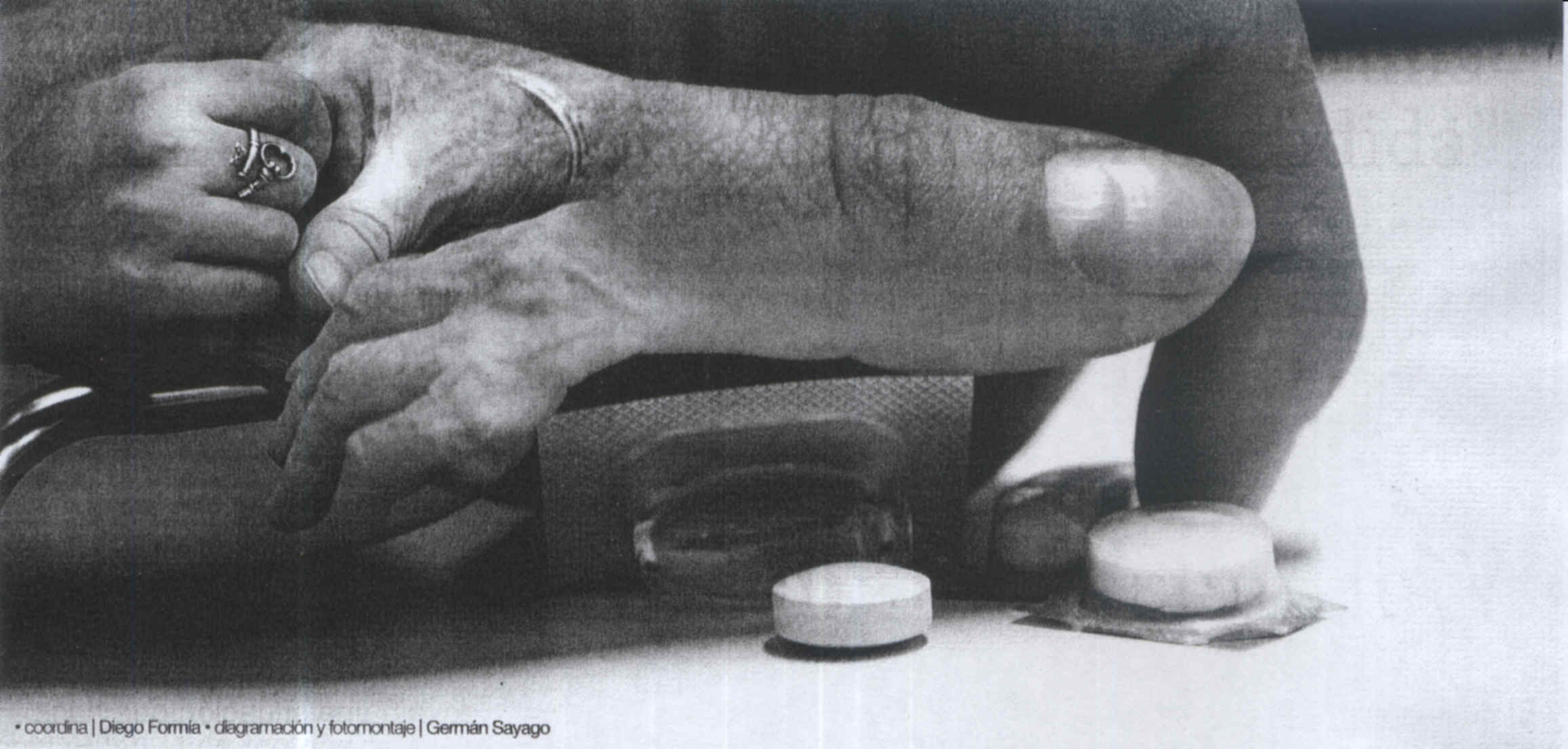

sus muslos regordetes. Después abre un cajón de la mesa de luz y

revuelve ansiosa. Trato de descubrir qué es lo que busca, pero no lo

consigo. Cuando al fin se detiene, su rostro parece transfigurarse de una

manera extraña. Alza un puñado de comprimidos y se los echa a la boca

con una convicción que me impresiona. Se ahoga, tose, lucha por tragar la

masa gelatinosa en que deben haberse convertido esas pastillas dentro de

su boca. Alza el vaso que está junto a mi cama y se echa dos tragos de

agua, tres. La observo extasiado, como quien ha tenido una visión de la

divinidad y trata de asirla con sus torpes dedos terrenales. Cuando se

pone de pie ya no es la misma. Tumba la silla y hace un

giro extraño, una voltereta grotesca que deja al descubierto la blancura

de sus carnes. Sus caderas se sacuden, sus piernas vacilan bajo el peso

del cuerpo. Me mira casi sin verme, con los ojos extraviados, fijos en un

punto que no llega a ser la almohada, pero que tampoco es mi rostro. Al

fin se deja caer sobre la cama. Se contorsiona bajo los efectos de las

pastillas que ha ingerido. Se acomoda a mi lado y me pasa un brazo

portentoso por sobre el pecho, se acerca gimiendo, dice algo que no puedo

comprender. Me echa su aliento tibio en la cara. Su boca se curva en un

rictus que lejanamente se parece a una sonrisa. Parece estar llorando,

aunque no veo lágrimas en sus ojos. Acerca sus labios a mis oídos y

repite aquellas dos palabras. Después cae en un letargo del que no la

creo capaz de salir. Tiembla, gruñe, patalea dos o tres veces y queda inmóvil.

Con la poca fuerza de que dispongo, acaricio sus cabellos grises y me

entrego con mansedumbre al contacto de su cuerpo rígido que destila

muerte.

¿Cómo

censurar este último acto? -me pregunto- ¿Cómo comprenderlo? ¿Cómo

corresponder a esta mujer que ha decidido morir a mi lado?

Interrogantes

sin respuesta. Cuestionamientos inútiles, banales, vados como un cuenco

en una caverna abandonada. Preguntas grises, trémulas, ajenas a toda

comprensión. Como el amor de la señora Rae. Apenas un soplo, una bendición.

Compañía para el viaje. |